いろいろな図書館

図書館にはいくつかの種類があり、それぞれ役割が異なります。近くの図書館に探している本がなくてもあきらめることはありません。いろいろな図書館を使いこなして、調べものに役立てましょう。

学校図書館

学校内にある図書館です。図書室と呼ばれている場合も、正式には学校図書館といいます。学校図書館は、中高生のみなさんにとって一番身近な図書館ではないでしょうか。調べものに役立つ本や読み物の本が置いてあるだけでなく、学校司書がみなさんの学習を助けたり、先生の授業のサポートをしたりする場所です。学校によって使い方は異なりますが、みなさんの居場所になってくれる場所でもあります。

公共図書館

各自治体が住民に無料で公開している図書館です。都道府県立図書館は、市区町村立図書館よりもたくさんの本が置いてあります。

公共図書館では、赤ちゃんからお年寄りまでだれもが利用できるよう、絵本、雑誌、新聞、地域の歴史が書いてある郷土史など、幅広い分野の本が置いてあります。探している本が見つからない時は、司書[?]に相談しましょう。本を予約する方法を説明してくれたり、その図書館にない本を他の図書館から取り寄せてくれたり、場合によってはリクエストに応じて本を買ってくれたり、探している本が手に届くようさまざまな方法でサポートしてくれます。

専門図書館

特定の分野に特化した図書館です。たとえば、古い雑誌がたくさんある私設図書館、企業の製品やサービスに関連する本を集めた企業内図書館、マンガが専門の大学図書館などがあります。

図書館によっては、事前予約が必要だったり、入館料が必要だったりする場合があります。

そのほかの図書館

大学図書館は研究者向けの学術書が充実しています。基本的にはその大学の学生や研究者が利用する図書館ですが、地域の住民も利用できる大学図書館が増えてきています。

国立国会図書館は納本制度[?]によって国内の出版物を収集する日本最大の図書館です。この膨大な蔵書を使って、国会の議論をサポートするサービスも行っています。

ほかにも、地方議会の議員のための議会図書館、入院患者や病院スタッフのための病院図書館など、さまざまな図書館があります。

図書館の本はどのように並んでいるか(分類・排架・目録)

2-1 本を探すには

図書館の本の背表紙には、ラベルが貼ってあります。ラベルに書かれた記号を、請求記号[?]といいます。請求記号の多くは、数字(分類[?]記号)と文字(タイトル・著者[?]名の一部など)の組み合わせでできています。

図書館では、本棚のことを「書架[?]」といいます。

そして、書架に本を並べておくことを「排架[?]」といいます。

さらに、だれもが自由に手に取れるように本を排架しておく状態のことを「開架[?]」といいます。

その反対は本を書庫にしまっておく状態で「閉架」といいます。

図書館の本は、請求記号順に開架してあることが多いので、本棚から本を探すには、読みたい本の請求記号を調べるとよいでしょう。読みたい本が決まっていない時は、調べたいテーマの本棚に行ってみるとよいでしょう。調べたいテーマの本棚がどこにあるかは、分類記号を調べるとわかります。

- 分類記号の調べ方は、NDCとは(「図書館を利用する」)へ

本棚の本を見て回ることを、図書館用語で「ブラウジング(browsing)」といいます。ちなみに、ブラウジングの語源は、ウェブページを見る時に使う「ブラウザ[?](browser)」と同じです。読みたい本が置いてある前後の本棚や、調べたいテーマの本棚をブラウジングすると、本との意外な出会いがあるかもしれません。

2-2 OPACとは

OPAC(オーパック、Online Public Access Catalog)は、図書館の本を探すためのデータベース[?]です。

OPACの検索では、タイトルや著者[?]名、件名[?]や分類[?]記号など、本の書誌データ[?]を調べます。本の目次、雑誌記事のタイトルなども、書誌データになっていれば調べられます。

- 国立国会図書館のOPACの検索方法は、国立国会図書館サーチで検索する(「図書館を利用する」)へ

| 検索手段 | ◎長所・△短所 | 検索のコツ |

|---|---|---|

| キーワード |

|

|

| タイトル、著者名 |

|

|

| 分類、件名 |

|

2-3 NDCとは

図書館では、あらかじめ決めた方法で本を分類[?]し、同じ分類の本をまとめて排架[?]することで、本を探しやすくしています。本を分類する方法のことを、分類法といいます。

日本のほとんどの図書館は、日本十進分類法(Nippon Decimal Classification)という分類法を使っています。英語名の頭文字を取って、「NDC(エヌディーシー)」といいます。

NDCのしくみ

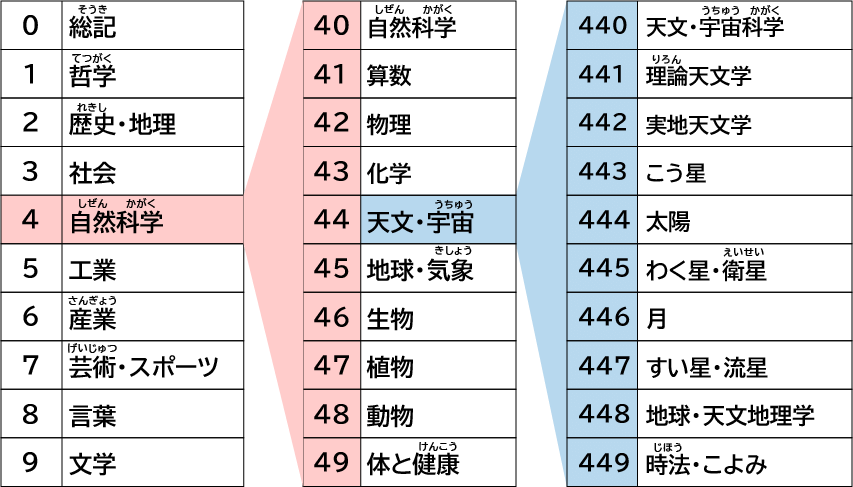

十進分類法のしくみでは、0から9までの10個の数字に、10の分野を割り当てます。それぞれの分野を、さらに10の分野に・・・というふうに、けた数が増えるにつれて、分野がどんどん狭く、詳しくなります。この割り当てられた数字を、分類記号といいます。

上の図は、NDCの分類記号を3けたまで使った時の例です。3けた目の後をピリオドで区切って数字を続け、4けた以上の分類記号を使うこともできます。

(例:「444.4 太陽の黒点」)

NDC以外の十進分類法に、アメリカをはじめとする各国で使われているデューイ十進分類法などがあります。国立国会図書館では十進分類法のしくみではない独自の分類法、国立国会図書館分類表を使っています。

分類記号の調べ方

NDCは、『日本十進分類法』というタイトルの本になっています。分類記号が数字順になった「本表」、キーワードとなる単語(索引[?]語)が50音順になった「相関索引」の2冊組です。「相関索引」では、索引語からそれにあてはまる分類記号を調べられます。

使い慣れていない人は、まず「相関索引」を使ってみましょう。

または、OPAC[?]で調べたいテーマの本を先に見つけて、その本に付いている分類記号を使ってさらに検索する方法もあります。

ちなみに、国立国会図書館分類表(NDLC)の分類記号は、「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)」で調べられます。

分類記号を調べるメリット

- 読みたい本が決まっていなくても大丈夫!

- タイトルからは内容がわかりにくい本が見つかる!

- より広いテーマやより詳しいテーマに範囲を広げて調べられる!

2-4 件名とは

件名は、タイトル、著者[?]名、分類[?]記号などと同じく、本の書誌データ[?]の一部です。件名は単なるキーワードとは違い、件名標目表という決まった言葉のリストからつけられます。

ちなみに、国立国会図書館件名標目表(NDLSH)の件名は、「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)」で調べられます。

国立国会図書館の本を検索する(国立国会図書館サーチ)

3-1 国立国会図書館サーチとは

「国立国会図書館サーチ(略称:NDLサーチ)」は国立国会図書館のOPAC[?]としての機能と、全国の図書館等の本やデジタルコンテンツ[?]をまとめて検索できる総合目録[?]としての機能をあわせもったオンラインサービスです。ここでは、国立国会図書館の所蔵資料および国立国会図書館で利用可能なデジタルコンテンツを検索する機能について説明します。

PCでもスマートフォンでも使用できます。

- 注意

- 国立国会図書館サーチの機能のうち、資料の複写[?]の申込みやデジタルコンテンツの検索・閲覧等を行うためには「個人の登録利用者」として「国立国会図書館の登録利用」を行う必要があります。登録には年齢制限等があります。詳細は「国立国会図書館の利用者登録(個人)について」をご覧ください。なお、資料の検索は、登録しなくても行うことができます。

3-2 国立国会図書館サーチで検索する

国際子ども図書館レンガ棟2階にある調べものの部屋には中高生の調べものに適した本が約1万冊あります。

調べものの部屋の資料を検索してみましょう。

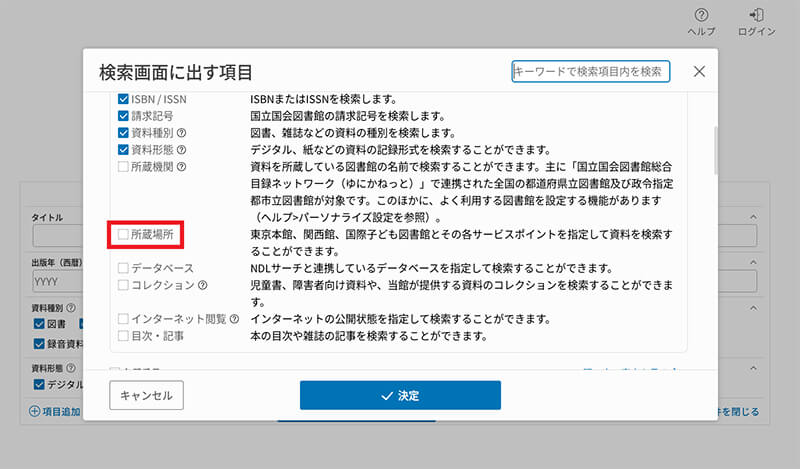

1.「絞り込み条件」を開き、左下の「項目追加」を押します。

2.「所蔵場所」にチェックを入れ、「決定」を押します。

3.「所蔵場所」の右の「すべて解除」を押した後、「国際子ども図書館」の右の▼を押し、「調べものの部屋」を選択して検索します。

初回で1~3を行うと、設定が保存され、次回調べものの部屋の資料を検索する時は次の手順から開始することができます。

① タイトル・著者名で探す

【検索する-タイトル・著者名で探す】

本の名前や書いた人がわかっている場合には、それぞれ「タイトル」「著者[?]・編者」の欄に入力して検索します。

「検索キーワードを入力」と書かれた欄(キーワード欄)に、「タイトル」や「著者・編者」を、それぞれの語句の間にスペースを入力して検索することもできます。

資料に書かれている表示と異なると検索結果が「0」になることもあるので、正確に入力しましょう。

(例)「レジ袋有償化への道」という本→「レジ袋有料化への道」ではヒットしない

② テーマで探す

【検索する-キーワードで探す】

「○○について調べたい」「△△が書いてある本を探している」など、特定の資料ではなく、必要とするテーマを題材とした資料を探す方法の一つとして、キーワード欄を利用して検索します。

「○○」「△△」などの主要となる語句を単独、もしくは組み合わせて入力し検索してみましょう。

「漢字」「かな・カナ」「アルファベット」「アラビア数字」などの形を変えて入力するのもポイントです。

(例)音楽/おんがく・オンガク/ミュージック/music

(例)百年史/100年史

キーワード欄に入力された語句がデータに記録されている資料が表示されます。タイトル、著者だけに止まらず、すべての検索対象項目から探すので、語句によっては膨大な結果が表示されます。

「図書」「雑誌」などの媒体、「出版年」などによって絞り込んだ検索を行うのも良いでしょう。

【検索する-件名で探す】

項目追加画面で「件名[?]」にチェックを入れると、検索項目に「件名」欄が追加されます。

資料が扱っているテーマを表す語句を「件名」欄に入力することによって検索します。キーワードとは異なり、タイトルや著者名には表記されていない語句から検索することができます。

件名とはなにかや、件名となる語句については国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)をご覧ください。

3-3 本の目次・雑誌の記事

本のタイトルや著者[?]名のような、容易にみられる部分にある情報以外から資料を探すこともできます。

図鑑や作品集などの目次や索引[?]、内容細目、児童書の要約・抄録が書誌データ[?]として記録されている場合、そこに含まれる語句から検索ができます。

(例)「伊豆の踊子」を検索すると、タイトルに「伊豆の踊子」を含む単行本だけでなく、作品が収録されている「川端康成全集」というタイトルの本もヒットします。

雑誌の記事についても、その記事名、執筆者(著者)が書誌データとして記録されていれば、検索ができます。

雑誌記事だけを探したい場合は、資料種別欄で「雑誌記事等」だけを選択して検索すると、記事のタイトルに含まれる語句から検索ができます。

(例)「シルクロード」で検索すると、『歴史と旅』という雑誌に掲載されている「シルクロードと玄奘三蔵の生涯」という記事がヒットします。

3-4 検索のコツ

タイトルがあやふや(語順、文字種など)な場合には、主となる語句ごとに区切って入力することで検索することもできます。

入力する文字種(漢字・かな/カナ・数字など)によっても検索結果が異なります。正確ではない文字種の組み合わせ(「漢字」+「ひらがな」、「漢字」のみ、「ひらがな」のみ)も同様です。

「象」のような一文字検索では「(動物の)象」「象形文字」「象潟町」などの「象」を含むデータがすべて検索結果となって表示されます。特にキーワード欄に「象」と入力して検索すると、タイトルや著者[?]、出版者[?]などのすべての項目を対象とするので、必要な検索結果が見つけづらくなります。

漢字がわからないからといって、すべてを「かな」で入力・検索すると、検索結果にノイズ(探している情報以外の情報)がまぎれこんでしまい、かえって混乱することにもなります。

国立国会図書館サーチをはじめとするOPAC[?]では、インターネット検索とは異なり、資料自体にある語句か、資料を表す言葉として書誌データ[?]に記録された語句からしか検索することはできません。「自分が探したい資料はどのような言葉で表すことができるのか?」について考えることが必要になります。

著者名があやふやな場合には「国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)」を使って検索することもできます。特に外国人名は資料の表記が様々であるため有効な検索手段です。

検索演算子(検索の絞り込みなど)があるのでそれを使ってみるのもよいでしょう。

「AND(前の語と後ろの語の両方を含む)」「OR(前の語か後ろの語のどちらかを含む)」「NOT(前の語は含むが後ろの語は含まない)」があります。必要に応じて語句と語句の間に入力してみましょう。

他にも「完全一致検索」や「前方・後方一致検索」「フレーズ検索」があります。

詳しくは「国立国会図書館サーチ」のヘルプ 2.検索方法をご覧ください。

いろいろな語句と検索項目欄を使って自分の探したい資料がスムーズに見つかることがベストですが、結果の中に意外な資料が見つかったりすることもあります。語句、文字種、読みかたなどの組み合わせを考えながら、様々な資料を検索してみましょう。

複数の図書館の本をまとめて検索する(総合目録)

4-1 総合目録とは

総合目録とは、複数の図書館の本をまとめて検索できる目録[?]のことです。公共図書館のOPAC[?]と同じように、総合目録もインターネット上で検索できます。

4-2 代表的な総合目録

国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)

国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)

国立国会図書館、国内の公共・大学・専門図書館などの本やデジタルコンテンツ[?]をまとめて検索できます。 カーリル

カーリル

国内の多くの公共図書館の本をまとめて検索したり、本の貸出し状況を確認したりすることができます。

検索できる図書館は、「図書館マップ」で確認できます。- CiNii Books(サイニィブックス)

国内の大学図書館の本や雑誌をまとめて検索できます。 - 都道府県立図書館OPAC一覧(国立国会図書館総合目録ネットワーク(ゆにかねっと)) ※リンク集

都道府県の総合目録[?]のリンク集です。それぞれの県内の公共図書館の本をまとめて検索できます。 - WorldCat(ワールドキャット)

世界の10,000以上の図書館の本をまとめて検索できる、世界最大の総合目録です。

インターネット上で図書館の本を読む(電子図書館)

5-1 電子図書館とは

デジタル化資料や電子書籍・電子雑誌が読めるインターネット上の図書館を電子図書館といいます。「デジタルライブラリー」ともいいます。

電子図書館は「デジタルアーカイブ[?]」の一種です。デジタルアーカイブは、図書館だけでなく、美術館、博物館などのデジタルコンテンツ[?]と、それらのメタデータ[?]を記録・管理し、インターネット上で共有したり、利用したりできるデータベースのことです。

デジタル化資料

紙の本をスキャンしたり撮影したりして、PCの画面などで読めるようにしたものや、レコードなどの音楽をデジタル化して、PCなどから聞けるようにしたものを、デジタル化資料といいます。

- 詳しくは、資料デジタル化について(国立国会図書館ホームページ)へ

電子書籍・電子雑誌

電子書籍や電子雑誌は、PCの画面などで読む用に出版された本や雑誌です。「電子ブック」や「電子ジャーナル」ともいいます。電子図書館から借りて読んだり、インターネット上で買ったりもできます。

5-2 代表的な電子図書館

国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館のデジタル化資料[?]を読んだり、視聴したりできます。

個人のPCやスマートフォンで読めるもの以外に、国立国会図書館のPCでのみ読めるもの、公共図書館のPCで読めるものなど、資料ごとに違います。 JAPAN SEARCH(ジャパンサーチ)

JAPAN SEARCH(ジャパンサーチ)

国内の図書館、文書館、美術館、博物館などのデジタルアーカイブ[?]をまとめて検索できます。 青空文庫

青空文庫

著作権[?]が消滅した作品などを、デジタル化して公開している民間の電子図書館[?]です。文学作品が中心ですが、評論や科学分野に関する本もあります。- Europeana(ヨーロピアナ またはヨーロピアーナ)

※英語

EU加盟国の4,000をこえる図書館、美術館、博物館などのデジタルアーカイブをまとめて検索できます。

- そのほかの電子図書館は、二次利用がしやすいデジタルアーカイブ(リサーチ・ナビ)へ

図書館のデータベースを利用する

6-1 データベースとは

たくさんのデータを利用しやすいように整理して、PCから検索できるようにしたシステムのことをデータベースといいます。

データベースには、DVD-ROMやBlu-ray ROMで利用できるものや、インターネット上で利用できるものがあります。図書館のOPAC[?]もデータベースの一種です。

データベースには無料で使えるもののほか、登録が必要なもの、有料のものがあります。有料のものであっても、図書館内のPCでは無料で使える場合があります。

6-2 代表的なデータベース

- ジャパンナレッジ

百科事典や国語辞典、さまざまな分野の専門用語辞典など、代表的な参考図書[?]をまとめて検索できるデータベースです。

有料データベース[?]ですが、図書館内のPCでは無料で使える場合があります。

そのほかのデータベースは、以下で紹介しています。

司書に相談する(レファレンス)

本を探す、調べものに役立つ本を紹介するなど、司書[?]が調べものをサポートするサービスをレファレンスサービスといいます。

司書に相談する時のコツは、以下の3つを具体的に説明することです。

- どんなことを調べているか

(例:「麺料理の歴史を調べている」) - これまでどんな資料を調べたか

(例:「そば、うどんなど日本の麺料理の本を調べた」) - どんな資料が必要か

(例:「ラーメンやパスタなど、海外の麺料理の本を探している」)

ただし、学校の宿題の答えや個人情報に関することなど、司書が回答することができない質問もあります。

Online Public Access Catalog(オンライン閲覧目録)の略。図書館にどんな本があるか検索できる。「オーパック」または「オパック」と読む。

たくさんのデータを利用しやすいように整理して、PCから検索できるようにしたシステムのこと。

デジタルコンテンツとそれらのメタデータを記録・管理し、インターネット上で共有・利用するデータベース。

デジタル形式になっている本、美術作品、音楽などのこと。

紙の本をスキャンしたり撮影したりして、PCの画面などで読めるようにしたもの。音楽などの場合もある。

Google Chrome、Mozilla Firefox、Safariなど、ウェブページを見るためのアプリケーションソフトウェア。

データのデータ。デジタルコンテンツのタイトル、作成年月日、サイズなど。書誌データもメタデータの一種。

自由に手に取れるように本を棚に並べておく状態のこと。その反対は本を書庫にしまった状態で「閉架」という。

本のテーマを表す言葉。単なるキーワードとは違い、件名標目表というリストからつけられる。

本の中で取り上げた言葉をまとめたもの。その言葉が何ページに載っているか調べることができる。

辞書や事典など、調べものに使う本。「レファレンスブック」ともいう。

図書館で働く専門の資格を持った職員のこと。

本や雑誌、新聞を出版した会社や個人のこと。会社の場合は「出版社」ともいう。

本のタイトルや出版者、出版年、ページ数など、本のデータのこと。

本の排架場所を示す記号。分類記号の数字に、著者名の一部などの文字を組み合わせることが多い。

複数の図書館の本をまとめて検索できる目録のこと。

著作者が自分の作品に対して持っている権利のこと。「コピーライト」ともいう。

デジタル化資料や電子書籍が読めるインターネット上の図書館。「デジタルライブラリー」ともいう。

出版した本を、国立の図書館などに納めることとする制度。

図書館の本を、請求記号順などのルールに基づいて棚に並べること。「配架」ともいう。

図書館の本を探しやすいように、本の内容などでグループ分けすること。

図書館にある本のリスト。本のタイトル、著者名、件名などが記録されていて、本を探す時などに使う。