日比谷公園

歴史

日比谷公園は、1903年(明治36年)に開園した日本初の洋風公園です。

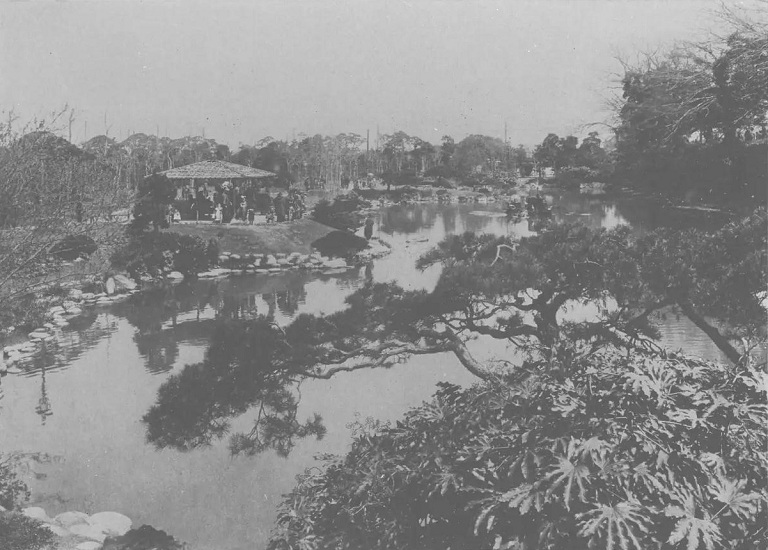

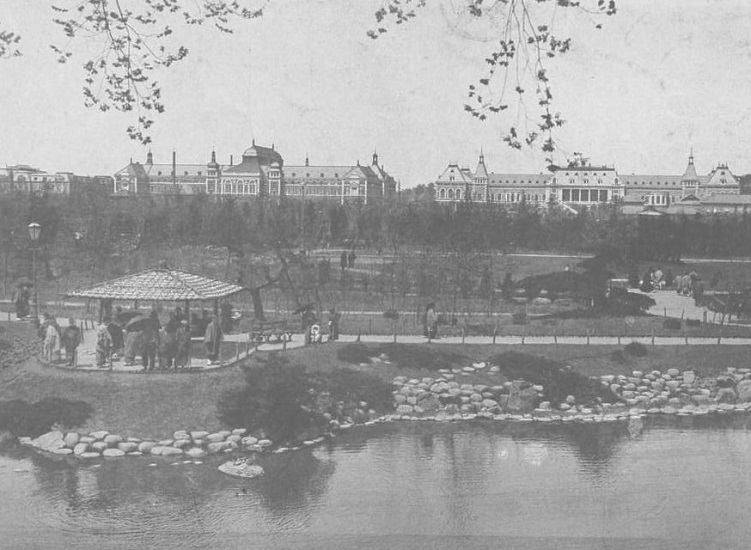

日本で最初の公園は、1873年(明治6年)の 太政官布達[?]により整備された上野公園などの5つの公園です。 これらの公園は、もともと人が集まるお寺や神社の境内などを活用したものでした。 その30年後に開園した日比谷公園は、東京を近代国家の首都として整備するための都市計画の一環として、陸軍練兵場[?]跡地に一から作られました。 首都にふさわしい公園を作るために、長い時間をかけて計画が練られ、最終的にドイツで林学を学んだ本多静六[?]のアイデアが採用されました。

日比谷公園は、ドイツの公園をモデルにした西洋式で、開園当初から多くの人々でにぎわいました。 花壇が設けられ、当時は珍しかったチューリップやパンジーなどの西洋の花を誰もが楽しめる場所となりました。 開園の翌年には、飲食店が開店しました。本格フランス料理を提供する日比谷松本楼は、現在でも営業を続けています。 さらに翌年には、野外音楽堂が建設され、当時は軍人の間でしか広まっていなかった西洋音楽を市民が気軽に楽しめるようになりました。 このように、日比谷公園は市民が西洋文化に出会う場となっていたのです。

また、日比谷公園は1905年(明治38年)に起きた日比谷焼打事件の現場にもなっています。 日露戦争の終結を受け入れる講和条約に反対する国民大会に参加するため、数万人が日比谷公園に集まりました。 人々は大会を中止させようとした警官隊と衝突し、警察署などを破壊・放火しました。さらに騒動は広がり、新聞社や路面電車まで焼き打ちにあいました。 政府は軍隊を出動させて鎮圧しましたが、その後、講和反対の動きは全国に広がりました。

現在のみどころ

日比谷公園は都心にありながら四季折々の自然を楽しめる場所として、今も多くの人が訪れます。 園内には、100年以上続く公園の歴史を感じられる見どころがいくつかあります。 日比谷松本楼の近くにある「首かけイチョウ」と呼ばれるイチョウの大木はその一つです。 この木は日比谷通りの拡張工事で伐採される予定でしたが、設計者である本多静六が自分の首をかけてでも日比谷公園に移植したいと願い、現在の場所に移されました。 このほか、日比谷公園のシンボルである第一花壇や、鶴の噴水が特徴的な雲型池も、開園当時のおもむきを残しています。