最高裁判所

歴史

最高裁判所(最高裁)は、日本国憲法で定められている、司法権の最高機関です。日本では、裁判の誤りを防ぎ、人権を守るため、同じ事案について原則として3回まで裁判を受けることができる三審制を採用しています。 最高裁は、その最終的な判断を行う裁判所です。

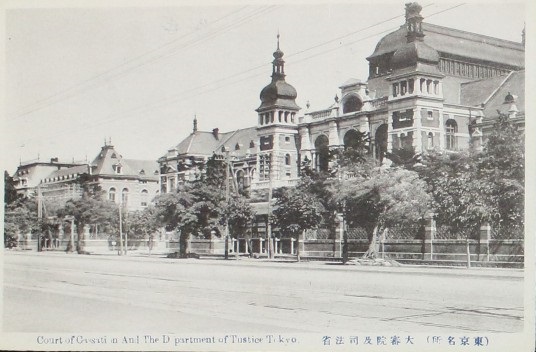

日本の近代司法制度は、大日本帝国憲法(中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典へリンク)制定後の1890年(明治23年)、裁判所構成法によってその骨格が定められました。 当時、裁判所は、特別裁判所[?]を除き、大審院、控訴院、地方裁判所、区裁判所で構成され、大審院がその最上級の裁判所でした。 また、戦前の司法制度では、司法権の独立[?]が限定的にしかなされていませんでした。 第二次世界大戦後、1947年(昭和22年)に、日本国憲法により司法権の独立が定められるとともに、大審院は廃止され、最高裁が誕生しました。

現在の場所に最高裁判所庁舎が完成するまでは、霞が関にあった大審院庁舎を復元して使用していました。 その跡地には、東京高等裁判所・東京地方裁判所があります。最高裁の現在の建物は1974年(昭和49年)に完成しました。 地下2階、地上5階の石造りの堅牢な建物で、中には小法廷3つと、大法廷1つがあり、御影石を約10万枚使用して作られました。

さて、2009年(平成21年)、我が国の裁判制度において大きな改革がなされました。それが「裁判員制度」 [?]です。 私たち市民が裁判官とともに裁判に参加する制度です。 そして成人年齢が2018年(平成30年)に18歳に引き下げられたことにより、2022年(令和4年)に裁判員になることができる年齢も18歳以上になりました。

現在のみどころ

最高裁は、手続きをすれば、団体又は個人で見学することができます。

最高裁にある大法廷では、法律や命令、規則などが憲法に違反していないかどうかを判断する必要があるときなどに、審理及び裁判が行われます。 最高裁には長官1名と判事14名がいますが、その全員がそろった大法廷で裁判が開かれるのです。ずらりと15の椅子が並んだ裁判官席を見ることができます。 また、最高裁の法廷には刑事・法廷ドラマでよく見る、証言台がありません。地方裁判所や高等裁判所で審理するのと異なり、最高裁は高等裁判所の判決などの法律解釈が正しいかどうかを審理するため、必要ないのです。

建物周辺は、花見時期は桜並木が楽しめます。千鳥ヶ淵公園も近く、花見にお出かけの際の散歩にいかがでしょうか。