霞が関

歴史

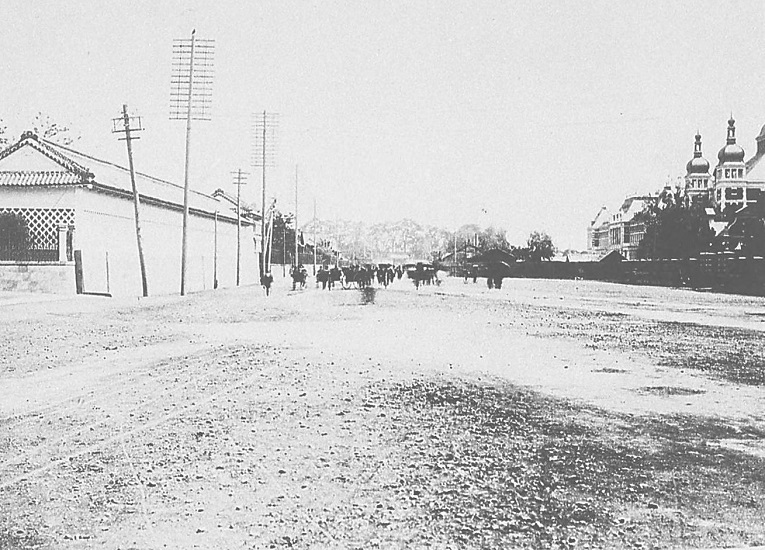

外交政策や国土計画など様々な役割を持つ中央官庁 [?]が集まり、大勢の国家公務員が政策立案や実現に取り組む舞台である霞が関。 この地区には江戸時代、武家屋敷が建ち並んでいました。明治時代に入ると、新政府は天皇中心の政治を目指して皇居周辺に官庁を配置しますが、場所は分散していました。 そのような中、1870年(明治3年)に旧黒田邸[?]に入居し、いち早く霞が関に定着したのは外務省でした。

明治中頃、欧米各国との不平等条約[?]改正が国の重要な課題となりました。 政府は日本が近代国家であることを示すため、中央官庁街の建設に動き出します。ドイツから招いたお雇い外国人[?]らの助けを借り、現在の霞が関より少し東寄りの日比谷練兵場[?]跡地に多くの官庁を集める計画が立てられました。 しかし実際に工事が始まると、埋立地[?]部分の地盤の弱さが問題となり、練兵場跡地の東側半分以上は公園にするよう計画が変更されました。 残った西側に建築されたのは司法省[?]など数官庁に留まりました。

1923年(大正12年)に発生した関東大震災は、多くの官庁庁舎にも深刻な被害をもたらしました。 早期復興が求められる中、効率性の観点から中央官庁を集中させる利点が再認識され、大手町にあった大蔵省[?]などの官庁も霞が関に移転することが決まります。 昭和初期の霞が関は、官庁の改築や新築で建設ラッシュを迎えました。

霞が関は戦後も、高度成長期に入った社会とともに発展を続けます。 建物の高層化を促進する国の政策を背景に、1968年(昭和43年)に開業した霞が関ビルディングは、日本初の超高層ビルと呼ばれ、霞が関の景観を一変させました。 官庁建築も、合同庁舎[?]の登場に伴い大型化が進みました。 1983年(昭和58年)には中央官庁初の超高層ビル、中央合同庁舎第5号館が完成し、まだ霞が関外にあった労働省[?]と国土庁[?]も移転してきました。 こうして、明治期以来の官庁集中計画は、形を変えつつも概ね達成されることになりました。 一方で近年では、地方創生[?]を推進するために中央官庁の地方分散化を求める声もあり、2023年(令和5年)には文化庁が霞が関から京都市へ移転しました。

現在のみどころ

桜田通りと国会通りが交わる霞が関二丁目交差点は、四方を官庁に囲まれた霞が関の中心地です。 公務員らが慌ただしく行き交うこの交差点の一角に外務省があります。 敷地は明治時代から変わらず、武家屋敷を転用した初期庁舎時の石垣が周囲に残っています。 交差点から桜田通りを北東に進むと、桜田門の手前に法務省赤れんが棟が見つかります。 元は明治時代に建てられた司法省の庁舎で、第二次世界大戦中に全焼して外観が変わっていましたが、平成期に当初の姿に復元されました。 中には一般公開されている展示室もあります。

反対に、交差点から南西に歩くと、文部科学省を過ぎた先に霞が関ビルディングが現れます。完成から50年以上経った今でも、改修・リニューアルを行うことで、 現役のオフィスビルとして利用されています。2023年(令和5年)に新設されたこども家庭庁も入居しています。