大日本帝国憲法

伊藤博文は1882年にドイツ(プロイセン)憲法を中心とする憲法調査のためヨーロッパに派遣され、翌年に帰国する。

大日本帝国憲法

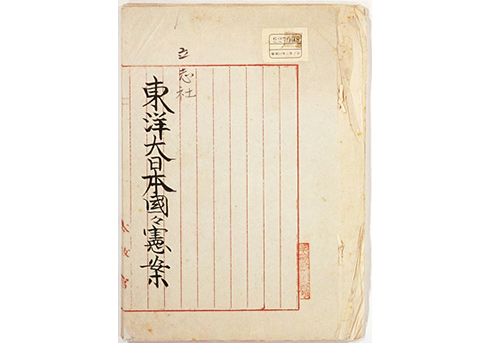

政府・民間を問わず、様々な憲法草案が作成された。民間で作成されたものを私擬憲法(しぎけんぽう)といい、「五日市憲法」や植木枝盛(うえきえもり)による「東洋大日本国国憲案」などがある。

大日本帝国憲法

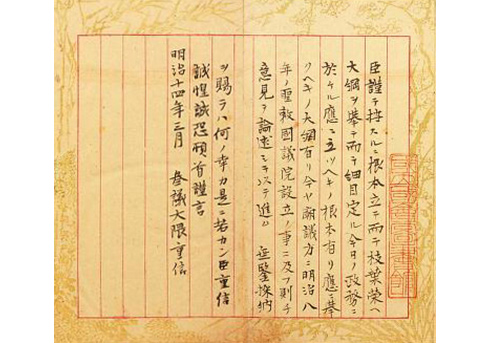

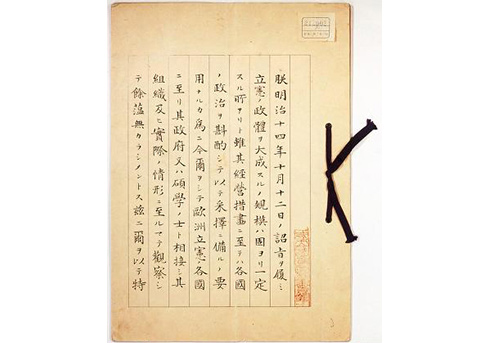

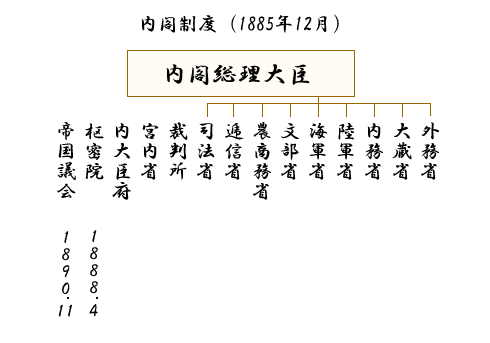

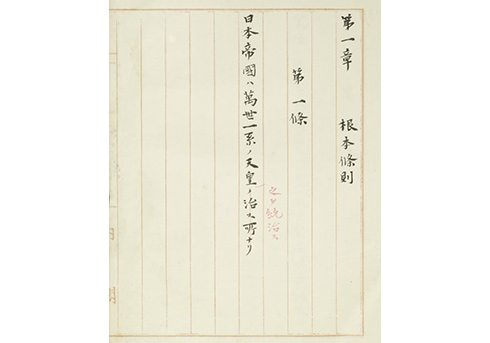

伊藤博文(いとうひろぶみ)や井上毅(いのうえこわし)、ドイツ人ロエスレルなどにより憲法草案が作られ、枢密院で審議される。

大日本帝国憲法

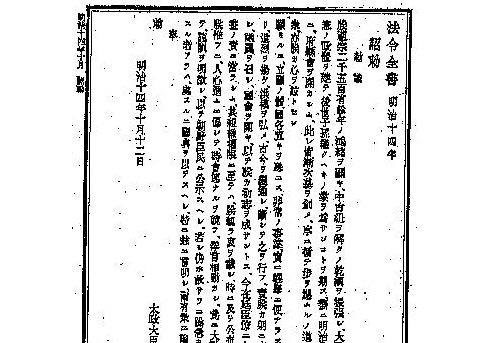

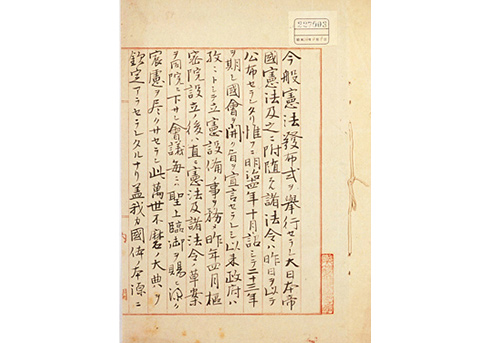

1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布された。

大日本帝国憲法

憲法発布式の翌日、黒田清隆(くろだきよたか)首相は、政府の政策は政党の意向によって左右されてはならないという「超然主義(ちょうぜんしゅぎ)」を宣言した。