江戸城(皇居)

歴史

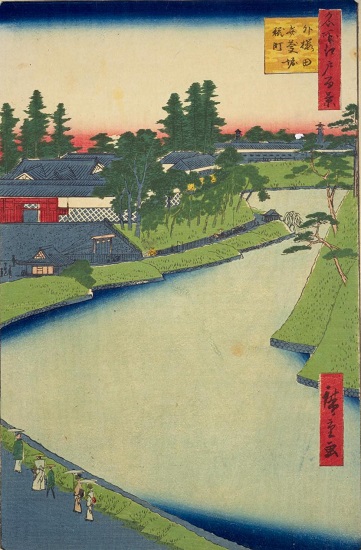

江戸城は、1457年(長録元年)、太田道灌(おおたどうかん)[?]によって築かれました。1590年(天正18年)、徳川家康が江戸城へ入城し、新しい城と城下町の壮大な建設計画を練ります。 1640年(寛永17年)、徳川家三代、50年にわたっての江戸城の大建設工事が完了しました。 しかし、1657年(明暦3年)、明暦の大火(国立国会図書館デジタルコレクションへリンク)によって、江戸と江戸城は2日で焼け野原と化します。 幕府は防火対策を伴う都市改造を実行し、江戸城も大火から2年後の1659年(万治2年)、本丸御殿が再建されました。天守台も大火以前のように築き直されたのですが、節約のため五層の大天守は再建されませんでした。

江戸城再建後から大政奉還(中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典へリンク)まで200年以上の長きにわたり、江戸の町は徳川幕府の政治的拠点でありました。 1867年(慶応3年)、江戸幕府最後の15代将軍である徳川慶喜(中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典へリンク)が京都の二条城で大政奉還を表明し、1603年(慶長8年)から約270年続いた江戸幕府は幕を閉じます。 そして1868年(慶応4年/明治元年)3月、幕府軍と倒幕軍=官軍が協議して平和なうちに江戸城の明け渡しがなされることになりました。 その後、7月に江戸が東京と改称、9月に年号が明治となり、10月に明治天皇は東京に行幸し、江戸城は皇居となりました。

現在のみどころ

宮内庁ウェブサイトの「皇居イラストマップ」によると、現在の皇居は一般公開エリアと立ち入り禁止エリアに分かれています。

一般公開エリアには皇居外苑、皇居東御苑があります。皇居外苑には二重橋、桜田門外の変で有名な桜田門があり、桜田門は国の重要文化財に指定されています。

庭園として整備され、公開エリアを自由に散策できる皇居東御苑には、忠臣蔵で有名な松の大廊下跡、天守台など、江戸時代の歴史を感じさせる見どころがいっぱいです。

そして、普段は立ち入り禁止エリアとなっている皇居内の乾通りは、毎年、春季の桜の時期と秋季の紅葉の時期に、期間限定で一般公開されています。

周辺には都内屈指の桜の名所である千鳥ヶ淵もあり、四季折々で表情が変わる自然豊かな皇居散策を楽しんでみませんか。