東京国立博物館

歴史

東京国立博物館の歴史は、1872年(明治5年)に湯島聖堂大成殿で開催された博覧会に始まります。これは、日本で最初の博覧会でした。展示品の中には、名古屋城の金のしゃちほこもあり、大変な人気を集めたそうです。当初は20日間の予定でしたが、あまりに盛況だったため、会期が1か月ほど延長されました。最終的には、約15万人が足を運びました。

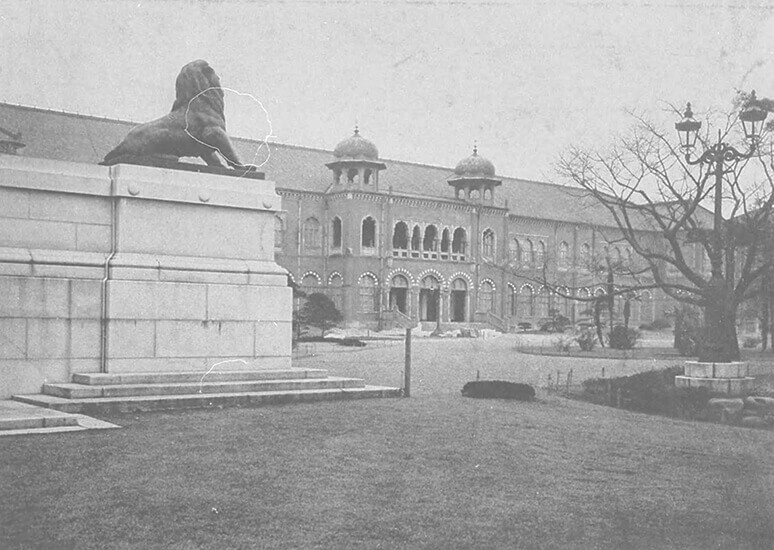

博物館は、湯島から内山下町(現在の千代田区内幸町一丁目)を経て、1882年(明治15年)に上野公園へと移転します。この時の博物館本館は、レンガ造りの二階建てで、

ジョサイア・コンドル[?]の設計でした。

上野公園という広い敷地を得た博物館は、移転に合わせて、園内に動物園(現在の東京都恩賜上野動物園)を建設します。また、旧幕府の書籍類などを引き継いだ図書館も設置されました。博物館・動物園・図書館の機能をあわせ持つ大博物館が誕生したのです。

1909年(明治42年)には、皇太子(後の大正天皇)のご成婚を記念して計画された表慶館(ひょうけいかん)が開館します。表慶館は100年以上経った現在でも、東京国立博物館の展示館として、特別展などに使用されています。

1923年(大正12年)9月の関東大震災では、展示用の建物のうち、表慶館を除く建物が大きな被害を受けました。しかし、展示品への被害は少なかったため、1924年(大正13年)4月から、早くも展示が再開されます。その後、1938年(昭和13年)に現在の本館が開館するまでは、残された表慶館で展示が続けられました。

第二次世界大戦中も、美術品の疎開を行いながら、展示を続けます。しかし、1945年(昭和20年)3月に閉鎖が決定され、そのまま終戦を迎えました。

博物館は、終戦後の1946年(昭和21年)3月、展示を再開します。疎開した美術品が、完全には戻りきっていない中での再開でした。

戦後は、1964年(昭和39年)に法隆寺宝物館、1968年(昭和43年)に東洋館と、次々に新しい展示館が建設されます。平成に入ってからも、1999年(平成11年)に平成館が開館し、2007年(平成19年)には、敷地外にある黒田記念館も東京国立博物館の管理下に入りました。表慶館と本館を含めると、6つの展示館を持つ博物館となったのです。

現在のみどころ

東京国立博物館は、日本や東洋諸地域の美術品や考古資料などをコレクションしています。その数は約12万件にのぼります。この中には、国宝や重要文化財も多数含まれています。

常設の展示でも、4週間から8週間ごとに展示品を入れ替えています。季節に応じた作品も展示されるため、何度訪れても新しい発見があります。

また、建物自体もみどころの一つです。表慶館と本館は、重要文化財に指定されています。