上野動物園

歴史

1882年(明治15年)、上野公園に博物館が作られました。現在の東京国立博物館です。上野動物園は、この博物館の付属施設として開園しました。博物館のコレクションは、ウィーン万博への出展用に集めた日本各地の特産品が元になっていたため、付属施設である動物園に展示されたのも、日本の動物が中心でした。広さは約1ヘクタールでした(現在の広さは約14ヘクタール)。

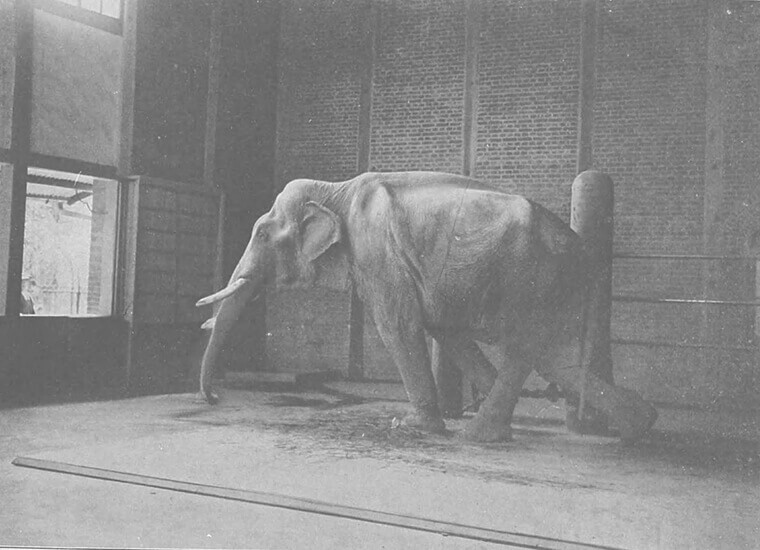

1886年(明治19年)、動物園を運営する組織が、農商務省から宮内省に変わりました。すると、ゾウやトラといった、外国の王室から贈られた動物なども展示されるようになりました。1924年(大正13年)には、皇太子殿下(昭和天皇)のご成婚を記念して

東京市[?]へ

下賜[?]

されました。

昭和に入ると、多くの人が訪れる憩いの場になっていきました。第二次世界大戦中には、空襲で猛獣が逃げ出すおそれがあるとして、ライオンやクマ、ゾウなどの動物が処分されるという出来事もありましたが、閉園することなく終戦を迎えます。

終戦直後は、動物たちの飼料が不足していたため、入園料の代わりにカボチャの種を持ってきてもらうといった取り組みも行われました。やがて、戦後の復興とともに、モノレールの開通や大水族館の開館など、園内の設備も充実していきます。

1972年(昭和47年)にはジャイアントパンダが初来日し、パンダを一目見ようと、人々が上野動物園に押し寄せました。これ以降、年間入園者が700万人を超えるようになります。

ジャイアントパンダは、現在も、上野動物園を象徴する動物として人気を集めています。

現在のみどころ

上野動物園といえば、ジャイアントパンダが有名です。2020年(令和2年)には、「パンダのもり」が完成し、ジャイアントパンダやレッサーパンダなどが展示されています。この施設は、ジャイアントパンダの生息地である中国四川省の生態系をモデルにしています。

実は、1996年(平成8年)以降、上野動物園内には「動物たちの福祉(アニマルウェルフェア)」に配慮した施設が次々にオープンしています。これらの施設では、動物が本来の生態に近い状態で過ごせるよう、生息地に近い環境を再現したり、広くゆとりあるスペースを設けたりしています。

動物たちの福祉に配慮した施設には、「パンダのもり」のほかにも、「ゴリラ・トラの住む森」「両生爬虫類館(ビバリウム)」「クマたちの丘」などがあります。

上野動物園で、動物たちの生き生きとした姿を観察してみませんか。