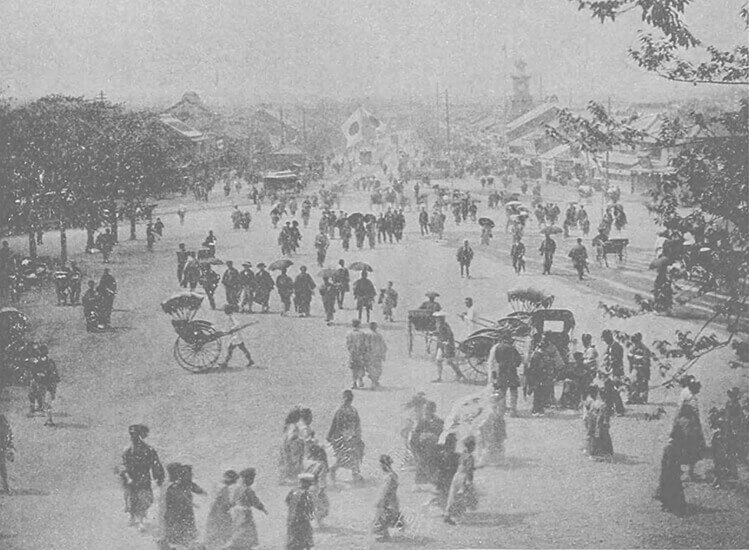

上野広小路

歴史

上野広小路(うえのひろこうじ)は、江戸時代には下谷(したや)広小路とも呼ばれていた大通りで、将軍が東叡山寛永寺へ参拝する際に通る御成道(おなりみち)でもありました。

江戸は当時、「火事とケンカは江戸の花」と言われるくらい火事が多い町でした。江戸時代最大の被害を出した明暦の大火(1657年(明暦3年))の後、幕府は防火対策を進めていきます。火除地(ひよけち)といって、火事が燃え広がるのを防ぎ、避難場所としても使える開けた空き地が各所に設けられました。広小路は、火除地としての役割も持っていました。

上野広小路は東叡山寛永寺の門前町として栄え、さまざまな店が立ち並んでいました。今も上野広小路にある松坂屋は、当時は江戸有数の呉服問屋として繁盛していました。幕末の上野戦争(1868年(慶応4年))では、新政府軍の本営が松坂屋の2階に設けられ、歴史的な舞台にもなっています。

1882年(明治15年)には東京馬車鉄道が開業し、上野は日本橋-上野-浅草-本石町-日本橋の循環線が開通しました。鉄のレール上の客車を馬が引く馬車鉄道が上野広小路を行き交いました。1903年(明治36年)に電車に代わり、路面電車が多くの人の足となりました。

現在のみどころ

上野駅から上野広小路駅をつなぐ中央通りのあたりが、上野広小路のおおよその範囲でした。江戸時代の面影を直接伝える施設はなく、路面電車も姿を消しましたが、商業ビルが立ち並び、今も繁華街としてにぎわっています。昔と今の変化を見比べて、楽しんでみましょう。