富国強兵

教育の充実に力を尽くす政府は、1872年に学制を公布、6歳以上の男女全てが小学校で教育を受けることが定められた。男女が一緒に同じ内容を学習するやり方はそれまでの寺子屋とは異なっていた。

富国強兵

西洋式の軍隊を作るため、1873年に徴兵令(ちょうへいれい)で満20歳以上の男子に兵役を義務付けた。

富国強兵

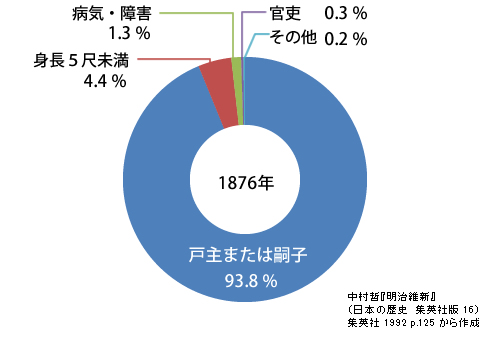

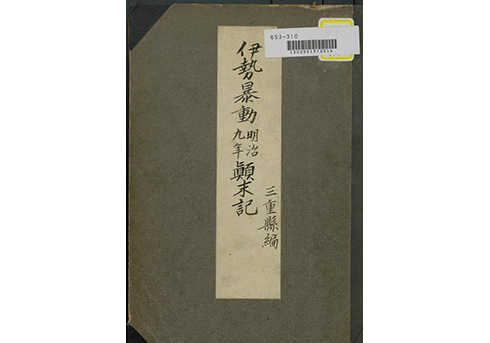

徴兵令(ちょうへいれい)には多くの免除規定があり、実際に兵役についたのは、平民の次男・三男などで、その数は少なかった。しかし、兵士を出す家は働き手を失うこともあり、各地で徴兵反対一揆が起きた。

富国強兵

全国一律の貨幣制度を作るため、1871年、江戸時代の1両を1円とする新たな貨幣制度を制定(新貨条例(しんかじょうれい))、1872年にはアメリカに倣い国立銀行条例を出し、第一国立銀行など153の国立銀行が設立された。

富国強兵

1872年には、土地の所有者の氏名や土地の面積、地価(土地の価格)などを記した証明書である「地券」を交付した。翌1873年には、地価に掛ける租税(地租)に関する条例(地租改正条例(ちそかいせいじょうれい))を出す。

富国強兵

しかし、政府の決めた地価が高かったことや、土地の測量の負担などから、地租改正に反対する農民一揆が起こる。

富国強兵

1873年には内務省が新設され、大久保利通(おおくぼとしみち)の下で、生産をふやし、産業を盛んにする「殖産興業」が展開された。群馬県の富岡製糸場(とみおかせいしじょう)などが官営の工場として設立された。