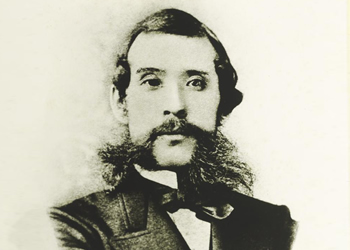

大久保 利通

大久保 利通

(おおくぼ としみち)

|

1830年9月26日~1878年5月14日 (文政13年8月10日~明治11年5月14日) |

| 画像出典:『近世名士写真. 其1.』近世名士写真頒布会 昭9至10 【427-53】 国立国会図書館デジタルコレクション 電子展示会「近代日本人の肖像」 |

倒幕まで

20歳のとき、藩のお家騒動に巻き込まれて父と共に処分を受けますが、許された後は、西郷と共に藩主島津斉彬(しまづなりあきら)に登用され、尊王攘夷(そんのうじょうい)を唱える若手藩士のリーダー的存在となります。 斉彬が死に、島津久光(しまづひさみつ)が実権を握ると、利通は31歳の若さで久光の側近として公武合体(こうぶがったい)策を進める藩の政治に関わるようになります。

幕府の力が低下していくと、奄美(あまみ)から戻ってきた西郷とともに薩長同盟(さっちょうどうめい)の締結など、藩の政治を倒幕に動かしていきます。

明治新政府での活躍

西洋の進んだ技術や文化を見て衝撃を受けました。

ドイツの首相ビスマルクから国をまとめあげた話を聞き、日本でも西欧に追い付けるのではと思いました。

帰国後は、強い権限を持つ内務卿(ないむきょう)として富岡製糸場(とみおかせいしじょう)を作るなど、殖産興業による日本の近代化に向けて尽力しました。

一方、利通が欧米視察中に明治政府では、西郷隆盛らが武力で韓国を開国させようとする征韓論(せいかんろん)を唱えます。国内の政策を重視する利通らと対立した西郷は、敗れて政府を去ります。

利通は新政府に対する不平士族の乱を鎮める側の立場でしたが、最大かつ最後の反乱は、かつての親友西郷隆盛と戦った西南戦争でした。

利通は新政府に対する不平士族の乱を鎮める側の立場でしたが、最大かつ最後の反乱は、かつての親友西郷隆盛と戦った西南戦争でした。

もっと知りたい!

| :児童書 | :小説 |

千葉昇監修・指導『人物や文化遺産で読み解く日本の歴史6』

あかね書房 2010 【Y2-N10-J158】 pp.14-15 「西郷隆盛と大久保利通」

酒寄雅志監修 小西聖一著『西郷隆盛と大久保利通』(NHKにんげん日本史)

理論社 2005 【Y3-N05-H40】

佐々木克監修『大久保利通』(講談社学術文庫)

講談社 2004 【GK114-H26】

毛利敏彦『大久保利通』(中公新書)

中央公論社 1969 【GK114-1】

司馬遼太郎『翔ぶが如く』新装版 1~10 (文春文庫)

文藝春秋 2002 【KH555-G1468】