上野駅

歴史

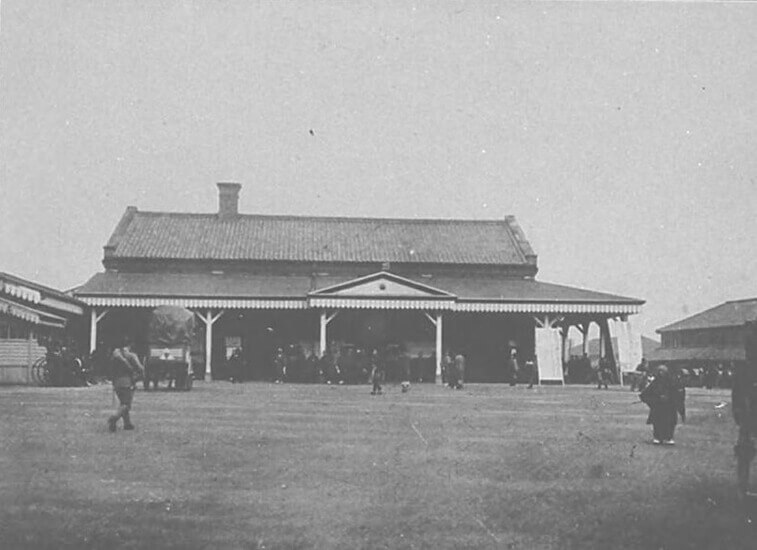

上野公園に博物館と動物園が開かれた翌年、1883年(明治16年)に上野駅は営業を開始しました。開業当初は仮駅舎で熊谷駅までの路線でしたが、2年後には線路が高崎駅まで延び、駅舎は2階建てレンガ造りの本駅舎になります。この駅舎は「上野停車場」、「上野ステーション」という名で人々から愛され、その姿が 錦絵[?] や絵はがきに残されています。線路はその後も北に延び続け、「北の玄関口」である上野停車場の姿は、石川啄木の短歌や志賀直哉の小説などの文学からも伺うぶことができます。ところが、1923年(大正12年)の関東大震災でこの駅舎が焼け落ちてしまいます。その後またしばらく仮駅舎の時代が続きますが、その間には高架線化がすすめられ、山手線が運転を開始し、1932年(昭和7年)、ついに二代目の駅舎が完成します。この二代目駅舎は現在も使われており、乗車口と降車口を上下段に分けたり、歩行者と自動車を隔てる地下通路を設けたりと、混雑による混乱や事故を避けるため、立体的な動線で考え抜かれた非常に合理的な設計です。太平洋戦争時、鉄道は軍事輸送を担っていたため、周囲が焼け野原となるなかでも上野駅はほとんど休むことはありませんでした。戦争の終結とともに、戦地からの復員者や疎開先からの引揚者、食料を求めて地方へ買い出しに向かう人々が上野駅で乗降するなか、大空襲で家を失った人たち、そして保護者を失くしたたくさんの子どもたちが、駅構内や地下通路を仮の寝床に生活していました。

現在のみどころ

現在の駅舎は、二代目駅舎を増改築したものです。以前は「待合広間」と呼ばれていた場所は、現在のグランドコンコースです。その風情は今も変わらず、ヨーロッパのターミナル駅さながらです。改札外のスペースであるため、誰でも通ることができます。出札ホールであった高い天井の吹き抜けのスペースも、当時の意匠を生かした姿を自由に見ることができます。そして、上野駅正面玄関口の外には、上野駅貴賓室跡地の碑があります。改札内では、15番線地上ホームに旧駅舎を詠んだ石川啄木の歌碑があります。上野公園直通の上野公園口駅舎は、旧公園口から約100m移動して2020年(令和2年)に作られたもので、鉄道建築物として国内で初めて意匠登録されました。