展示から広がる本の世界-「子どものへや」における展示の工夫

はじめに

国際子ども図書館の「子どものへや」では、季節ごとにテーマを決めて児童書を展示しています。

今回は、子どもと本をつなぐための展示の選書法や工夫をご紹介します。図書館で初めて展示をする図書館員の方々のご参考になれば幸いです。

1. 展示の目的

- 本の表紙を見せて置くことで、子どもに読んでみたいという気持ちを起こさせる。

- 親しみやすいテーマを設定し、子どもと本をつなげる。

- 絵本、読み物、昔話、知識の本、詩など様々なジャンルの本を展示し、子どもの新たな興味を引くよう配慮する。

- ふだん手に取られにくい本を子どもが手に取る機会をつくる。

2. 「子どものへや」の各展示の紹介

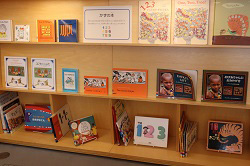

2-1 小展示(展示数:15冊、展示期間:3か月程度)

季節や行事など、子どもにとって身近な事柄をテーマにしています。

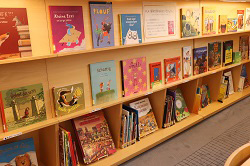

2-2 ミニ展示(展示数:5冊程度、展示期間:随時)

本のミュージアムでの展示会や催し物、季節のトピックなどに関連する展示です。

2-3 ニュースの本だな(展示数:5冊程度、展示期間:随時)

世の中で話題になっている事柄に関連する展示です。図書だけでなく、新聞や雑誌なども展示しています。

参考:「世界を知るへや」の展示(常設)

●ABCの本:世界の文字絵本(NDLサーチ検索結果へリンク)

●かずの本:世界のカウンティングブック(NDLサーチ検索結果へリンク)

●世界で読まれている日本の子どもの本(NDLサーチ検索結果へリンク)

●「IFLA絵本で世界を知ろうプログラム」の本(NDLサーチ検索結果へリンク)

3. 展示までの流れ

3-1 テーマ設定

テーマの選び方には、以下の方法があります。

(1)季節の事柄から、子どもに身近な事例を選ぶ。

例:秋の果物→リンゴの本(PDF形式:136KB)![]()

(2)子どもに紹介したい本から同じテーマを探して広げていく。

例:『ぼくのなまえはへいたろう』『火のくつと風のサンダル』を紹介したい→名前の本(PDF形式:149KB)![]()

(3)図書館や近隣施設で行うイベント等に関連した内容にする。

例:近隣の博物館で行われた「恐竜展」に関連した展示→きょうりゅうの本(PDF形式:121KB)![]()

(4)自分が好きな事柄をテーマにする。

例:おどりの本(PDF形式:180KB)![]()

◎ポイント

- 子どもにわかる(子どもに身近な)テーマか。

- 多くの子どもが受け止められるテーマか。(深刻すぎるテーマではないか)

- そのテーマの本を十分集められるか。

3-2 選書

テーマに関連する本を展示する冊数より多く集め、候補資料のリストを作ります。

リスト作成後に他の人の意見を募り、自分の知らない本を教えてもらいます。

3-2-1選書方法

〇ストックから選ぶ

日常業務の中(特に選書)で紹介したいと思った本をストックしておき、そこから選びます。

〇ブックリスト・ウェブサイト

よく参照しているものをご紹介します。

- 『知識の海へ』 東京子ども図書館 2022

1950年代から2020年までに刊行された知識の本(ノンフィクション)から、約1,500冊を紹介。それぞれの資料には、対象年齢の目安(幼児・小学校初級・小学校中級・小学校上級・中学生・高校生)が記載されている。件名索引あり。 - 『ひとりでよめたよ!幼年文学おすすめブックガイド200』 評論社 2019

大阪国際児童文学振興財団の編集によるブックリスト。古典作品から新刊書まで幅広い本を選び、児童文学研究者・学校司書・書店員などによる詳しい作品紹介を掲載している。タイトルには「幼年文学」とあるが、絵本や知識の本も選定されている。件名索引あり。 - 『物語の森へ』 東京子ども図書館 2017

戦後出版された児童文学(創作物語、昔話、神話・古典、詩)から、約1,600冊を紹介。創作物語は、作品の対象年齢に従って、幼児~小学校初級・小学校中級~上級・小学校上級~中高生の3グループに分けて紹介されている。件名索引あり。 - 『絵本の庭へ』 東京子ども図書館 2012

東京子ども図書館の選りすぐりの絵本1157冊を紹介。件名索引のほか、登場人物ごとの索引もある。展示テーマ設定にも便利。 - 『キラキラ読書クラブ: 子どもの本702冊ガイド 改訂新版』 玉川大学出版部 2014

テーマ別に702冊の本を紹介。読書対象年齢(小学校低学年から中学生まで)も記載されている。 - 『キラキラ子どもブックガイド : 本ゴブリンと読もう360冊』 玉川大学出版部 2012

絵本、物語、ノンフィクションから小学生に読んでほしい360冊を紹介。低学年、中学年、高学年の三段階に分かれており、子どもが自分で読みたい本を探すことができる。 - さがしています。こんな本一覧(日本児童図書出版協会ウェブサイト「こどもの本on the Web」へリンク)

- 子どもの本のブックリスト(児童書全般)(国立国会図書館 リサーチ・ナビへリンク)

- 国際子ども図書館子どもOPAC

- 国立国会図書館サーチ

タイトルではなくキーワードで検索すると、件名や内容細目も検索範囲に入り、資料のヒット件数が増える。また、テーマから連想される関連キーワードでも検索すると資料のヒット件数が増える。

例:「火」がテーマの展示の際の検索キーワード

火事、熱、炭、マッチ、ろうそく、料理、火山、たいまつ、灯り、炬燵、暖炉

〇過去の小展示のリスト

過去の関連テーマのリストを参考にします。

3-2-2 現物の選書

必ず集めた本の現物を確認し、展示資料を決めます。

◎ポイント

- テーマにこだわりすぎて、無理に本を集めていないか。

- 本の内容が意図するテーマに合致しているか。

特にフィクションは、タイトルと本の内容が異なる場合もあるので、必ず目を通す。 - 対象年齢のバランスがとれているか。

幼児向け、小学校低学年、中学年など幅広く選ぶ。 - 同じ作家の本が何冊も出ていないか。

テーマにより、同一著者の本を複数冊入れることがあるが、その場合はできるだけジャンルが重複しないように配慮する。 - ジャンルのバランスを見る。

絵本、読み物、知識、詩、言葉あそびなど幅広い分野から選書する。 - 国や地域が偏っていないか。

日本や英米の翻訳作品だけでなく、アジアやアフリカなどの作品にもテーマに合うものがないか探す。また、国際理解のため、日本語に訳された資料の場合、原書も合わせて展示する。 - 季節に合っているか。

テーマに季節感がない場合でも、展示する季節に合わない資料は選ばない。

3-3 展示タイトルと紹介文

〇タイトル

子どもにもわかりやすく、展示内容をイメージしやすいタイトルにします。

〇紹介文

子どもが読むことを考え、やさしい言葉で短めに書きます。必要に応じて、ルビをふります。

3-4 ディスプレイ等の工夫

〇看板の作成

子どもの目を引き、テーマに合う看板を作成します。

〇本の配置

絵本は下の方の書架に置き、読み物は上段に置くなど、子どもの視点を考えて並べます。

〇リストの作成

タイトル、著者名、出版社、出版年を記載した配布リストを作成します。国際子ども図書館は、貸出しをしていませんが、配布リストの書誌事項をもとに、ご自宅近くの図書館で資料を探すことができます。

4. 展示の効果

展示には、「1. 展示の目的」でご紹介した子どもと本をつなぐという目的の他に以下のような効果があります。

(1)作成した展示リストは、ジャンル別の本の紹介などカウンターでのレファレンスにも使用できる。

(2)ホームページに展示リストを掲載することで、他の図書館の業務の参考になるほか、所蔵資料の魅力を広く伝えることができる。

(3)展示替えの際、館内職員に対し展示のテーマや代表的な資料を紹介することで、直接児童サービスに従事していない職員にも児童書を知ってもらえる。

(4)開架資料をテーマという枠組みの中で読み直すことで、視野が広がり、資料をより深く知ることができる。

おわりに

児童書のテーマ展示は、子どもたちが本を手に取るきっかけを作ることが第一の目的ですが、図書館員の資料に関する知識を深めることにもつながります。また、展示リストを公開することで、所蔵資料の魅力や自館の活動を広く伝えることもできます。

この記事が、児童サービスに関わる方々の参考になれば幸いです。