不忍池

歴史

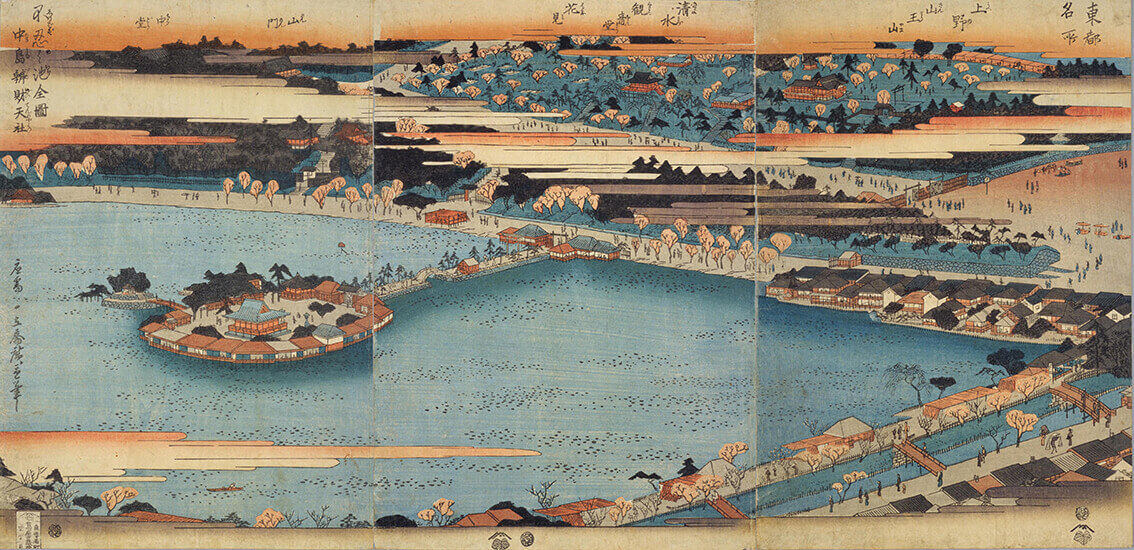

不忍池(しのばずのいけ)は、原始時代に、上野台地と本郷(ほんごう)台地の間の入海(いりうみ)が縮小してできたとされる池です。

1625年(寛永2年)、京都の比叡山延暦寺をモデルとした東叡山寛永寺が上野に創建されました。そして、寛永寺周辺の景観も延暦寺に似せようと、不忍池を琵琶湖に見立てた整備が進められました。池の中には、琵琶湖の北部に浮かぶ竹生島(ちくぶしま)に対応するものとして中島(なかじま)が築かれ、弁財天がまつられました。当初は、中島へは船で渡っていましたが、寛文(1661年-1673年)の末に橋が架けられました。

また、江戸時代からハスの名所として知られ、周囲にはハスの葉を使った蓮飯(はすめし)を提供する料理茶屋が立ち並ぶなど、庶民にとっての行楽地でもありました。

1867年(明治9年)に上野公園が開園し、不忍池はその一部とされました。

現在のみどころ

明治時代に入り、不忍池の池畔は、博覧会場・競馬場などに利用されてにぎわいました。一方で、明治から大正にかけても不忍池はハスの名所として知られていました。このことは、永井荷風の『曇天』、森鴎外の『雁』など当時発表された作品からもうかがえます。

現在の不忍池は、東西に、そして東側を南北に三分されています。三分された池は、西側はボート池に、北側は上野動物園内の水上動物園、南側はハスの美しい池となっています。南側のハス池は、第二次世界大戦中に水田として利用されたのを、終戦後に復元したものです。

また、徳川家康がもっていた眼鏡をかたどったとされるめがね之碑、スッポン感謝之塔などユニークな石碑が多く集まっています。池の景観だけでなく、石碑にも注目してみましょう。