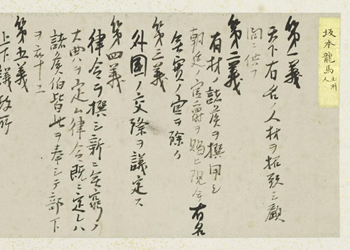

新政府綱領八策

新政府綱領八策

(しんせいふこうりょうはっさく)

慶応3年(1867)11月

史料の背景

一方、土佐の坂本竜馬(さかもとりょうま)は西欧の議会制度をモデルに、薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩などの雄藩諸侯を中心にした新しい国づくりを考えていました。大政奉還以前、竜馬は長崎から上京する船の中で、新しい国家の体制について「船中八策」として意見を述べました。その新政府構想を、大政奉還後の政局を議論する会議用にまとめたものが「新政府綱領八策」です。

史料を読んでみよう

第一義、第二義では、有能な人材を政府に用いることが書かれています。

第四義では、「無窮の大典」(現在の憲法にあたる)の制定が書かれています。

第五義では上院と下院の議会の設置、第八義では貿易の平等を示しています。

最後の文中にある「諸侯会盟」は、諸国の大名が京都に会して、天皇の前で協力を誓約することです。

なお「○○○自ら盟主と為り」の○○○には、徳川慶喜・山内容堂(やまうちようどう前土佐藩主)・松平春嶽(まつだいらしゅんがく越前福井藩主)などが入るという複数の説があります。

末尾の日付「慶応丁卯十一月」は慶応3(1867)年11月で、この月に竜馬は暗殺されるため、死の数日前に書かれたものです。署名の「坂本直柔(なおなり)」は竜馬の実名です。

参考文献

| :児童書 | :小説 |

山下裕二監修

『教科書に出てくる歴史ビジュアル実物大図鑑』

ポプラ社 2010 【Y2-N10-J164】

『教科書に出てくる歴史ビジュアル実物大図鑑』