自由民権運動

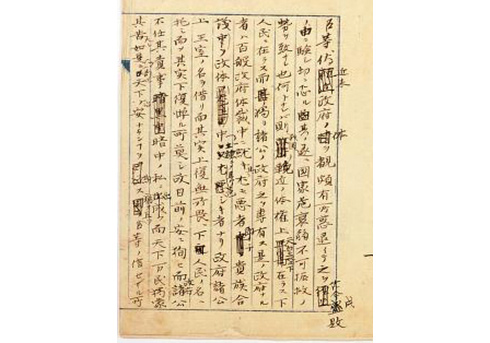

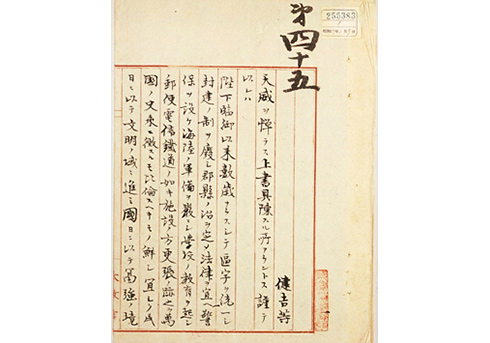

板垣退助(いたがきたいすけ)らの土佐への帰郷で愛国公党は解党する。1874年には板垣が土佐で立志社(りっししゃ)を結成し、1875年の大阪での日本初の全国規模の愛国社(あいこくしゃ)結成に発展する。

自由民権運動

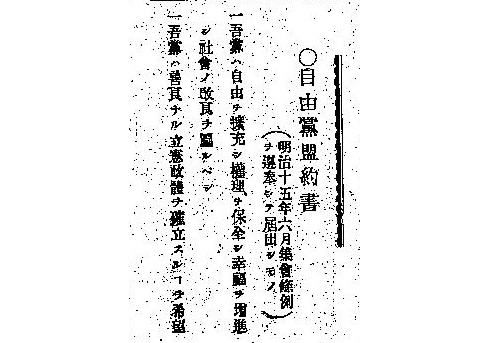

高まる自由民権運動に対し、政府は1875年に新聞紙条例を、1880年に集会条例をそれぞれ出して、言論の弾圧を強めていった。

自由民権運動

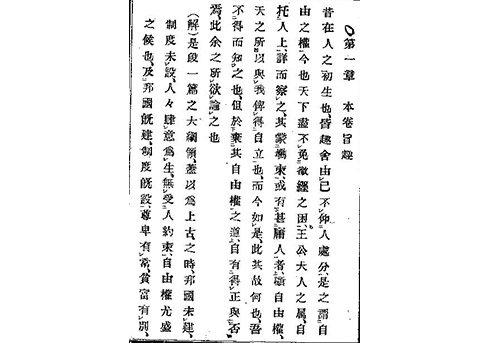

土佐の中江兆民(なかえちょうみん)は、フランスの思想家ルソーの書を翻訳した『民約訳解(みんやくやっかい)』を出版し、自由民権運動を理論的に指導した。

自由民権運動

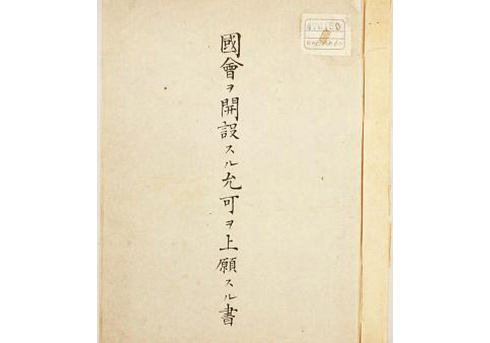

1880年の愛国社の大会では、国会期成同盟(こっかいきせいどうめい)が結成され、国会の開設を請願する署名が政府に提出されたが、認められなかった。

自由民権運動

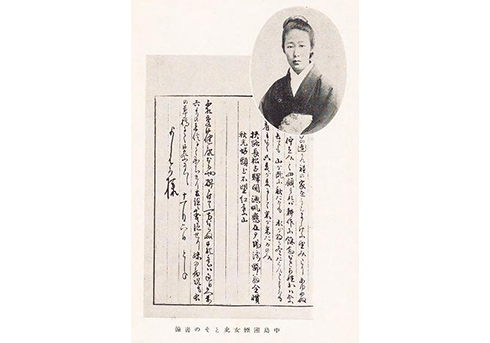

多くの政治結社は各地で演説会を行った。女性の権利を主張する岸田俊子(きしだとしこ)(のち中島湘煙(なかじましょうえん))などもいた。

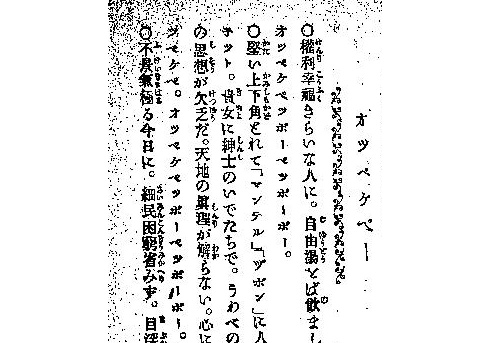

川上音二郎(かわかみおとじろう)が自由民権思想を広めるため歌い出した「オッペケペ節」が流行した。