昭和の絵本とその系譜

1冊の絵本で一つの物語を語る「物語絵本」のいしずえは、日本では1950年代に築かれました。そのきっかけとなったのが、ともに1950年代に創刊された、岩波書店の〈岩波の子どもの本〉シリーズと福音館書店の月刊絵本『こどものとも』です。

1960年代から1970年代には、これらに影響を受けた絵本の作り手たちが、『ぐりとぐら』などの現在も読み継がれる絵本を数多く生み出しました。特に1970年代には、高度経済成長や第二次ベビーブームを背景に、絵本の出版点数が飛躍的に伸び、いわゆる「絵本ブーム」が起こるとともに、作り手側の意識にも変化が生じました。絵本のテーマや表現方法が多様化し、それまでは分業されることが多かった文と絵を一人で手掛ける絵本作家が登場しました。

こうした昭和の絵本の歩みは、その後の日本の豊かな絵本文化の土台となったといえるでしょう。現に、平成の絵本作家には、昭和から第一線で活躍してきた世代のみならず、昭和の絵本に親しんで育った世代も少なくありません。昭和から続く流れの延長線上に、平成の絵本作家たちの豊かな個性が花開いています。

作家紹介1

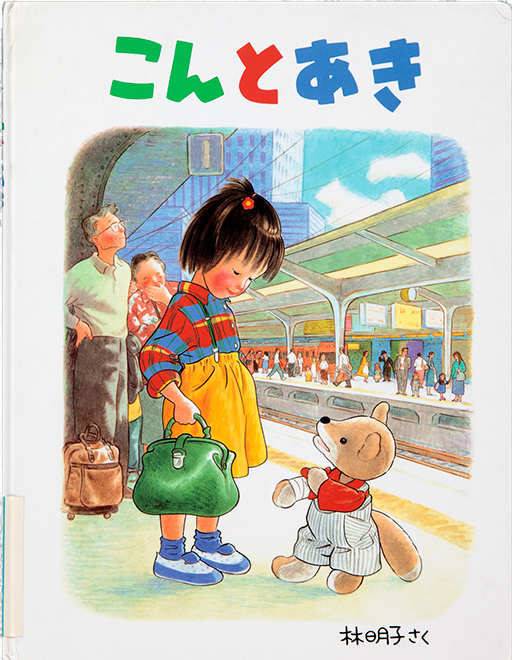

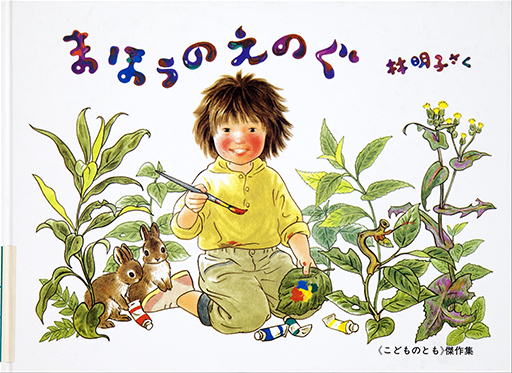

1 林明子 はやしあきこ (1945-)

雑誌などのカットを描くイラストレーターをしていた1973(昭和48)年、当時の同僚で絵本作家の五味太郎(1945-)の紹介により『かみひこうき』(小林実 文)*の絵を担当し、絵本に携わり始めました。『はじめてのおつかい』(筒井頼子作、1977年刊)など、多くの作家の物語を鮮やかに描くとともに、『こんとあき』のように自身でストーリーの創作も手掛けるようになりました。丁寧な取材と多彩な画法で、幅広い年齢層に親しまれる絵本を作り出しています。

*『かがくのとも』1973年11月号

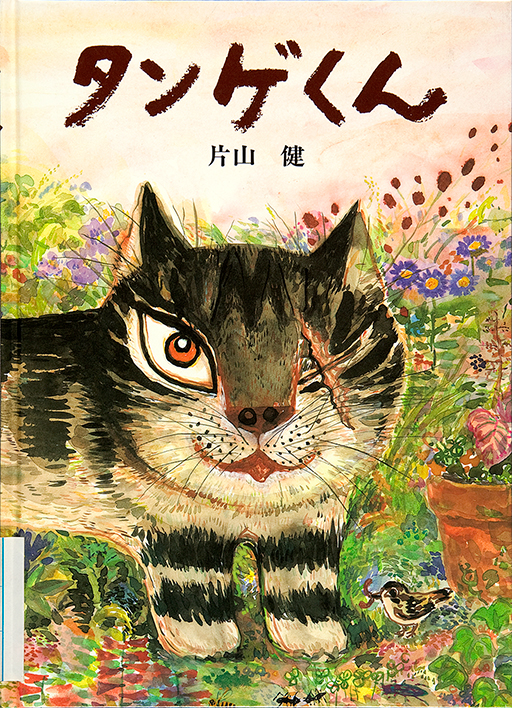

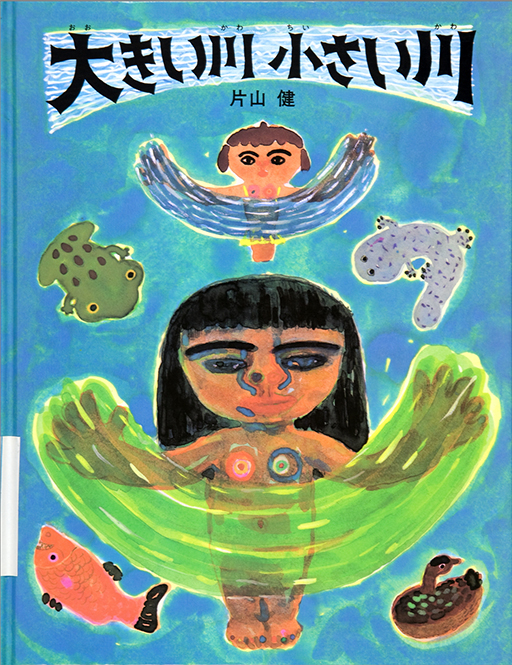

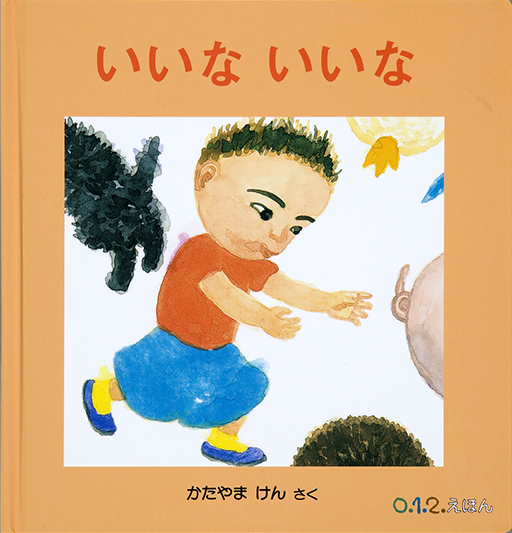

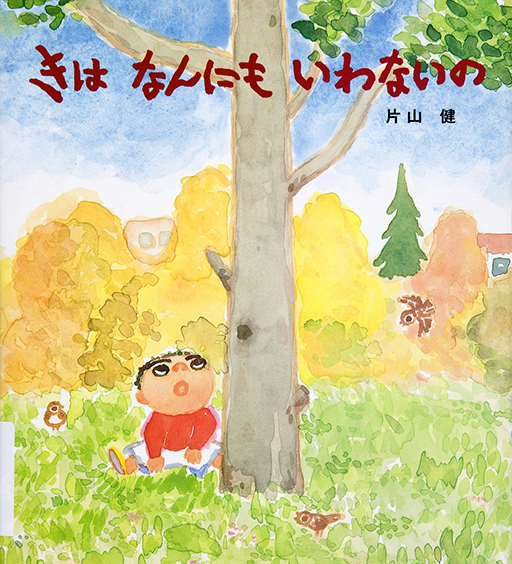

2 片山健 かたやまけん (1940-)

1969(昭和44)年に文と絵の両方を担当した初の作品『もりのおばけ』*を発表しましたが、その後しばらくは絵本から離れ、モノクロの鉛筆画の制作を中心に活動しました。息子の誕生を機に絵本作りを再開して以降は、油彩や水彩なども取り入れ、力強く色鮮やかな作風、淡く温かみの感じられる作風など、印象の異なる絵本をいくつも生み出しています。

*『こどものとも 年中向き』1969年11月号

-

4. タンゲくん 福音館書店 1992 Y18-7214 -

5. 大きい川小さい川 ほるぷ出版 1991 Y18-5741 -

6. いいないいな 福音館書店 2003 Y17-N14-L973 -

7. きはなんにもいわないの 復刊ドットコム(初版:学習研究社 2005) 2014 Y17-N05-H1185

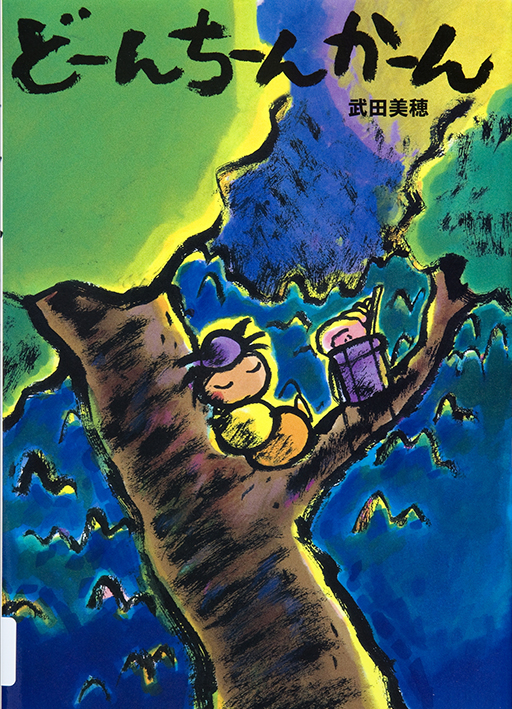

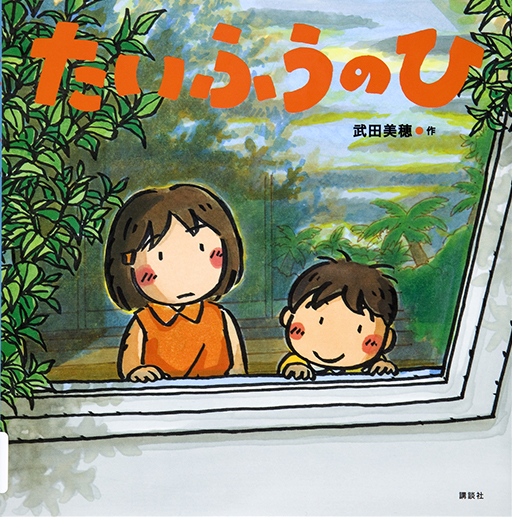

3 武田美穂 たけだみほ (1959-)

大学で油彩を学び、図書館勤務などを経て、1987(昭和62)年に『あしたえんそく』で絵本作家としてデビューしました。マーカーによる鮮やかな色遣いや、コマ割りや吹き出しなどの漫画的な技法を用いて、代表作である〈ますだくん〉シリーズを始め、子どもへの共感に満ちたユーモアあふれる作品を数多く手掛けています。また、子ども向け番組のキャラクターデザインやワークショップにも携わっています。

-

8. となりのせきのますだくん ポプラ社 1991 Y18-6132 -

9. ありんこぐんだん わはははははは ポプラ社(初版:理論社 2002) 2014 Y17-N02-538 -

10. どーんちーんかーん 講談社 2011 Y17-N11-J881 -

11. たいふうのひ 講談社 2017 Y17-N17-L652

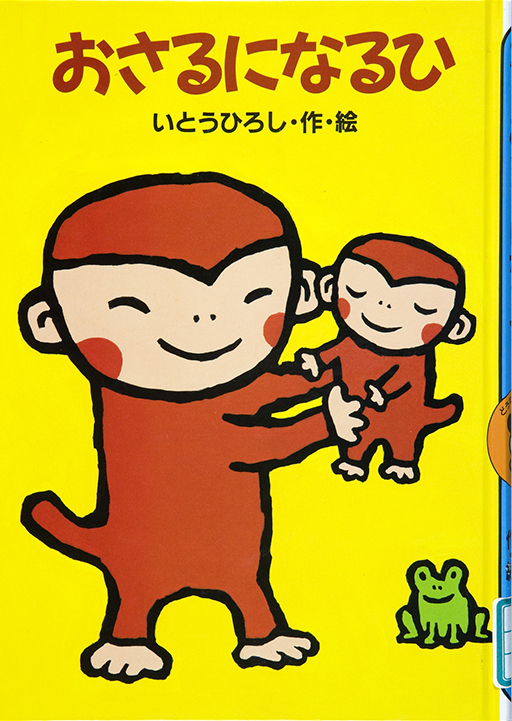

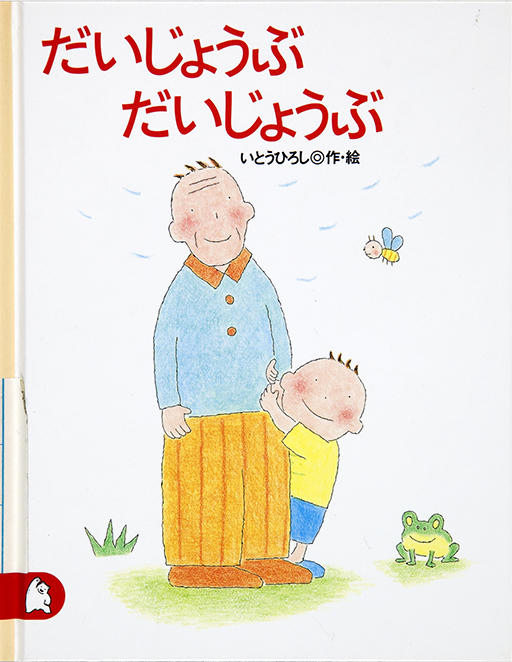

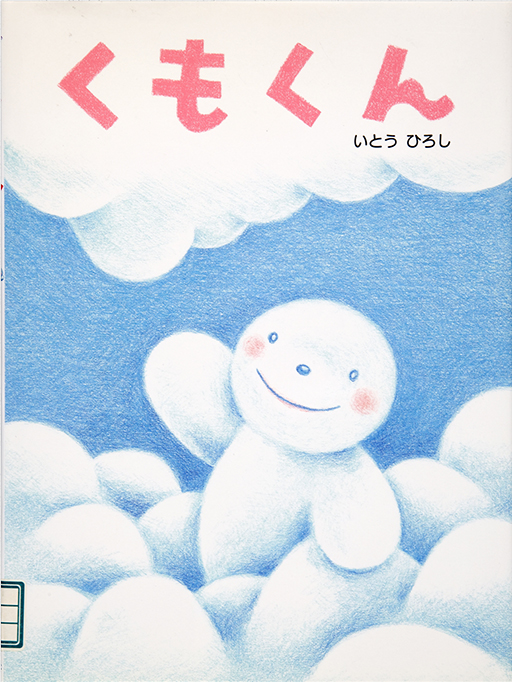

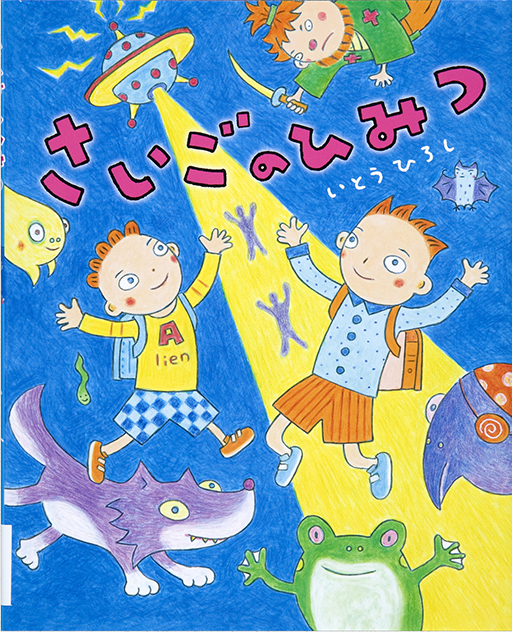

4 いとうひろし(1957-)

保育士の姉の影響で絵本に興味を持つようになり、大学在学中に所属していたサークルで絵本作りを始めました。1987(昭和62)年に『みんながおしゃべりはじめるぞ』で絵本作家としてデビューして以降、絵本や幼年文学を中心に精力的に創作活動を続けています。家族や友達、動物など、子どもに身近な存在を題材に、独自のユーモアを交えて展開される作品世界が魅力です。

-

12. ルラルさんのにわ ほるぷ出版 1990 Y18-5015 -

13. おさるになるひ 講談社 1994 Y9-502 -

14. だいじょうぶだいじょうぶ 講談社 1995 Y18-10798 -

15. くもくん ポプラ社 1998 Y17-M99-304 -

16. さいごのひみつ 小学館 2016 Y17-N16-L363

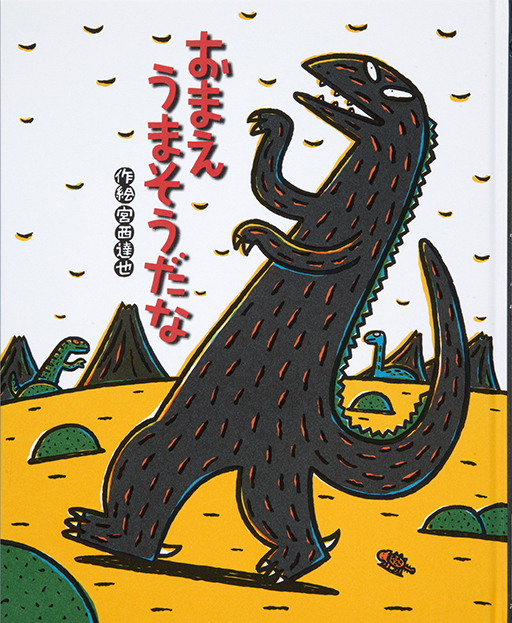

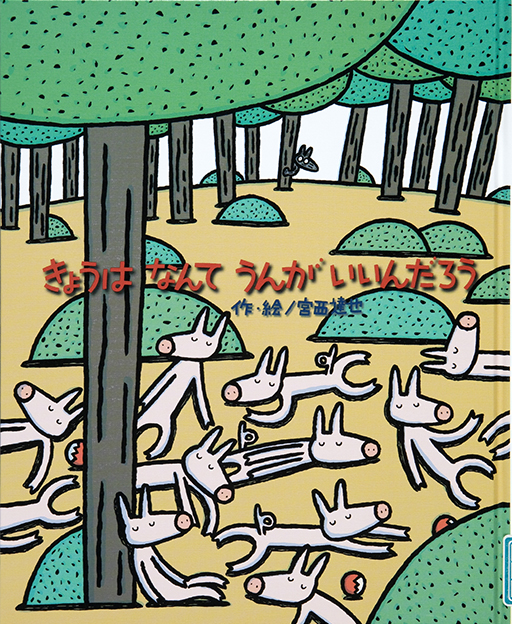

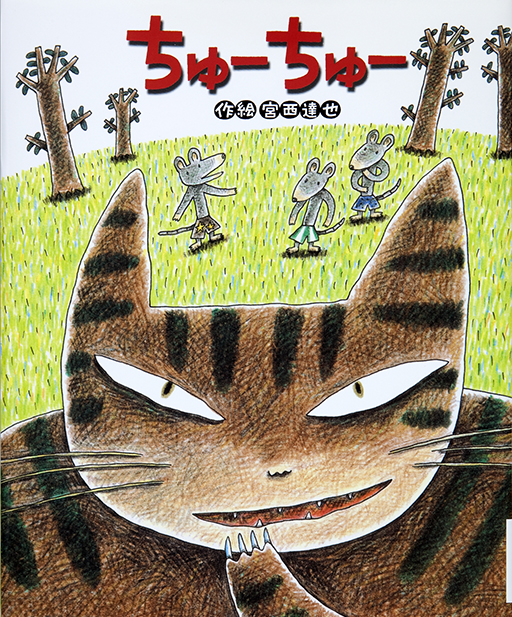

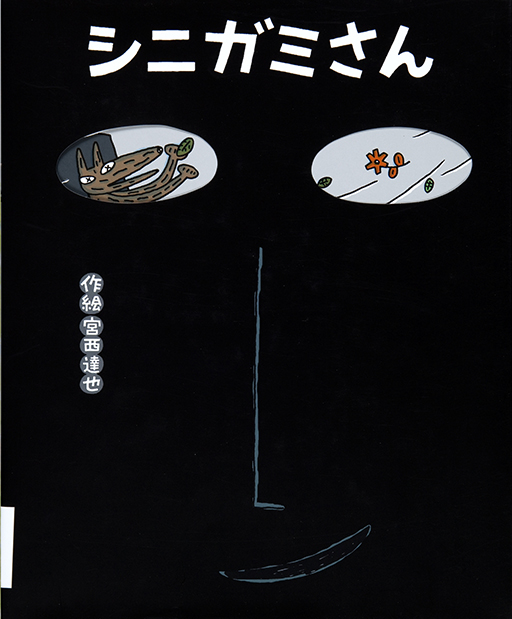

5 宮西達也 みやにしたつや (1956-)

1983(昭和58)年に『あるひ おねえちゃんは』(みやにしいづみ 作)の絵を手掛け、絵本に携わり始めました。それ以降、優しさと思いやり、愛と正義、生と死をテーマに絵本を次々と発表してきました。版画の技法を応用した太い輪郭線とカラフルな色彩で平面的に描いたり、パステルクレヨンや色鉛筆による短い線を丹念に重ねたり、絵本の内容によって描き分けています。近年は、国内外で読み聞かせや講演会なども行っています。

-

17. おまえ うまそうだな ポプラ社 2003 Y17-N03-H373 -

18. きょうはなんてうんがいいんだろう 鈴木出版 1998 Y17-M99-353 -

19. ちゅーちゅー 鈴木出版 2010 Y17-N10-J111 -

20. シニガミさん えほんの杜 2010 Y17-N10-J908

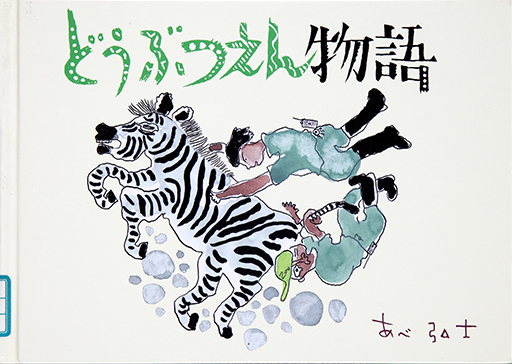

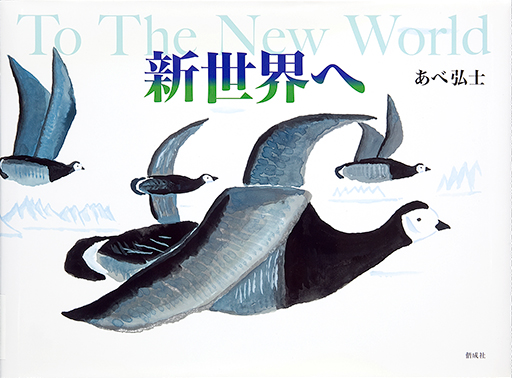

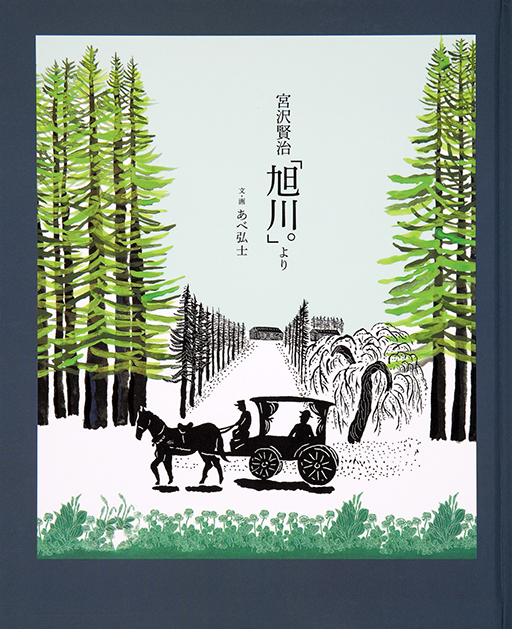

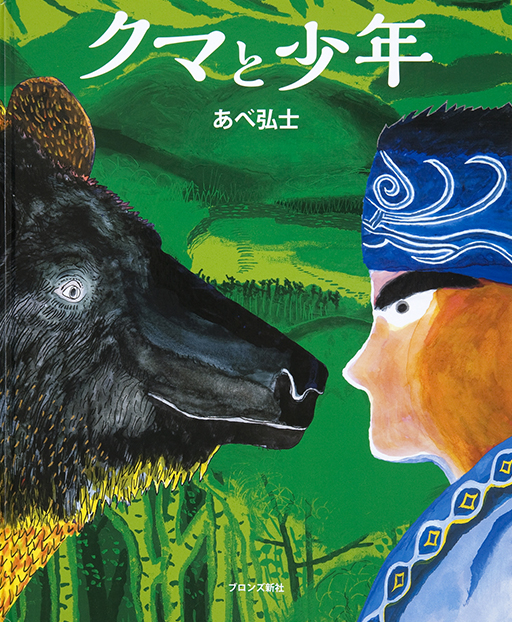

6 あべ弘士 あべひろし (1948-)

北海道旭川市にある旭山動物園で、25年間飼育係を務めました。在職中にタウン誌に連載していた動物絵日記が評価され、絵本作家としてデビューしました。動物園を退職した後は、アフリカ、北極、南米のギアナ高地など、それまで触れ合ってきた動物たちの生息地を訪ねる旅を続けながら絵本を制作しています。様々な動物の命に関わってきた経験から描かれる、生き生きとした絵が特徴です。

-

21. どうぶつえん物語 絵本館 1994 Y18-9279 -

22. 新世界へ = To The New World 偕成社 2012 Y17-N12-J1070 -

23. 宮沢賢治「旭川。」より BL出版 2015 Y17-N15-L202 -

24. クマと少年 ブロンズ新社 2018 Y17-N18-L521

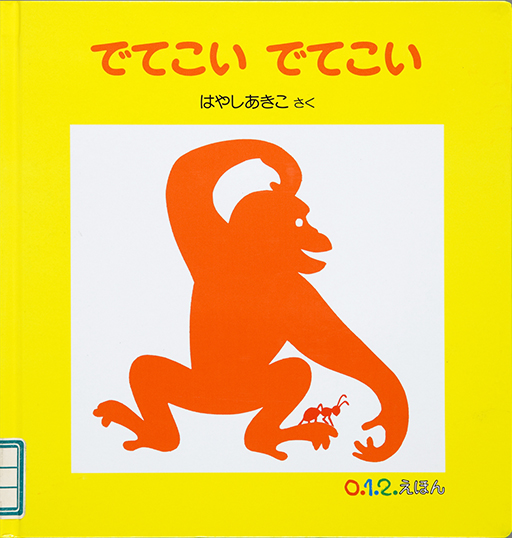

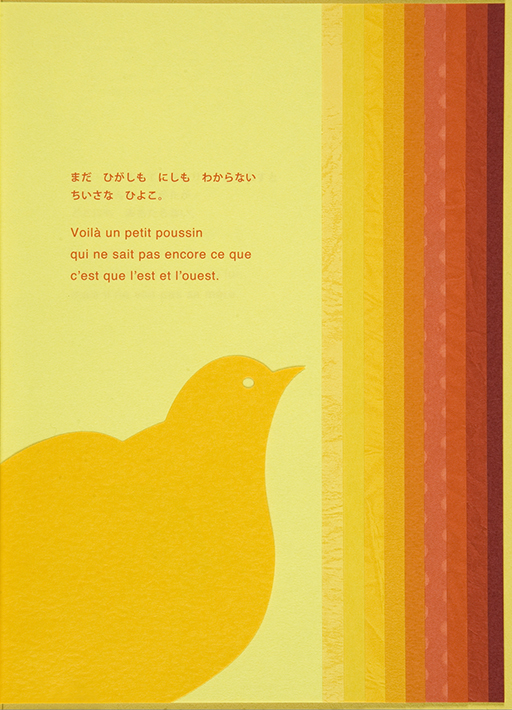

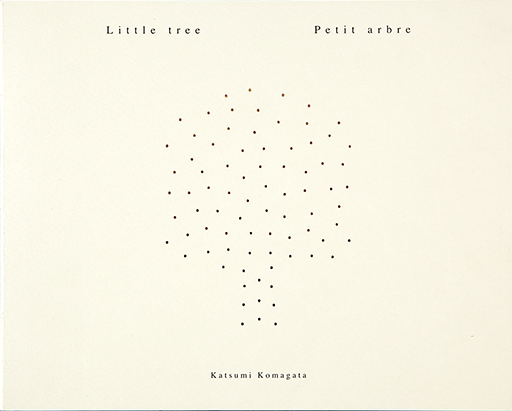

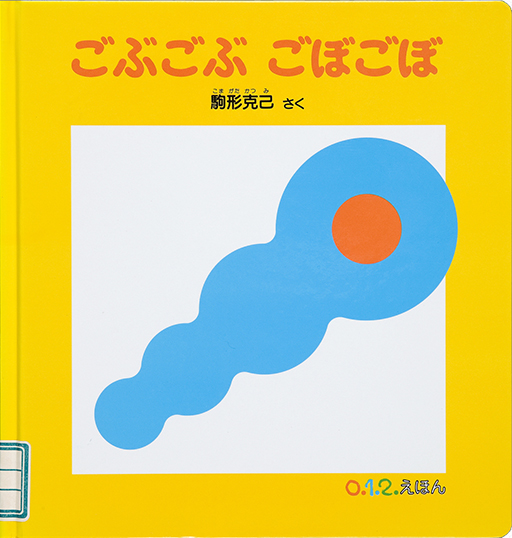

7 駒形克己 こまがたかつみ (1953-2024)

グラフィックデザイナーとして日本とアメリカで活躍した後、娘の誕生を機に、絵本を制作し始めました。赤ちゃんとコミュニケーションをとる手段として、紙の色、形、質感などにこだわった、視覚や触覚に訴えかける独創的な絵本を数多く生み出してきました。そのデザイン性の高さから、造本作家として世界的に高い評価を得ているほか、知育玩具のデザイン、小児病棟の空間のデザインなども手掛けています。

-

25. YELLOW TO RED ONE STROKE 2020(初版:1994) Y17-N15-L40 -

26. Little tree ONE STROKE 2019(初版:2008) Y17-N13-L913 -

27. ごぶごぶごぼごぼ 福音館書店 1997 Y17-M99-716

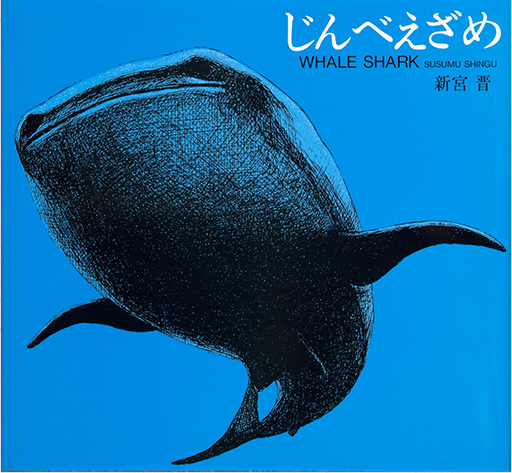

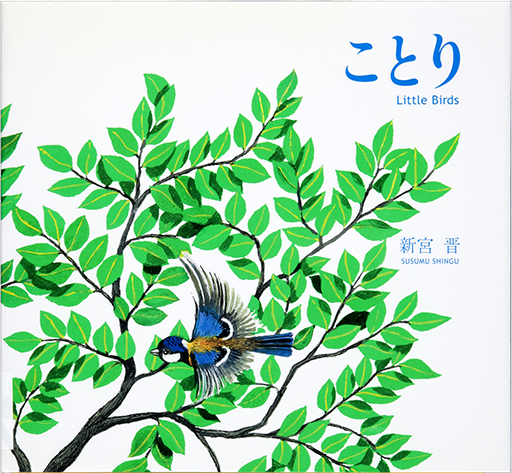

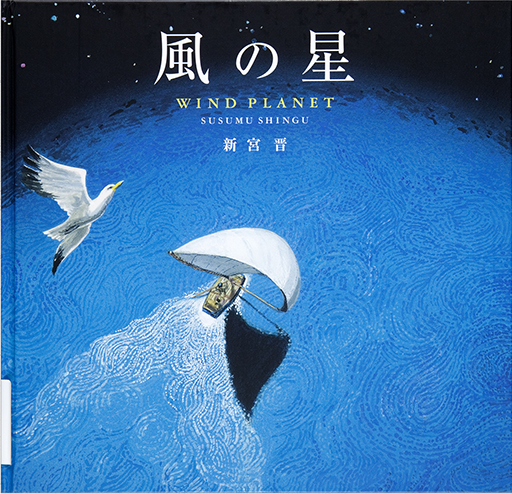

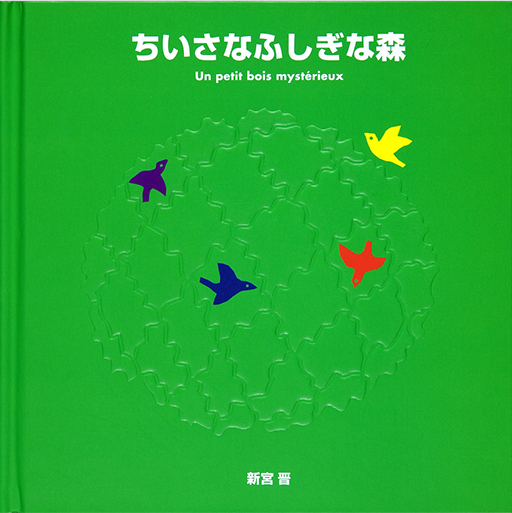

8 新宮晋 しんぐうすすむ (1937-)

日本の美術大学を卒業後、イタリア政府奨学生として6年間、ローマの美術学校で絵画を学びました。帰国後は絵画から離れ、風や水によって動く彫刻を数多く手掛けるようになりました。世界各地で個展やアートプロジェクトを行い、「風の彫刻家」として高い評価を得ています。一粒のいちごに宇宙を感じさせる『いちご』(1975年刊)に始まる絵本制作では、季節の移ろいの中で生きる生物や地球の美しさを通して、自然や環境について考えさせる作品を発表しています。

-

28. じんべえざめ 文化出版局 2013 Y17-N13-L487 -

29. ことり 文化出版局 2007 Y17-N07-H506 -

30. 風の星 福音館書店 2004 Y17-N04-H369 -

31. ちいさなふしぎな森 = Un petit bois mystérieux BL出版 2015 Y17-N15-L767

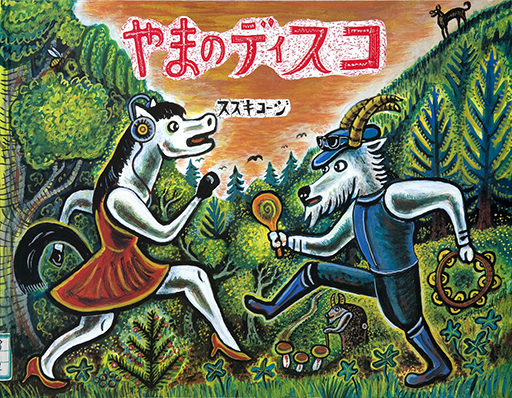

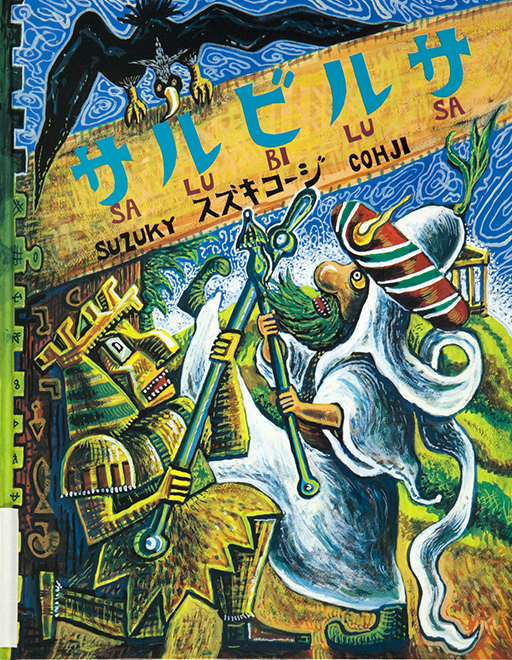

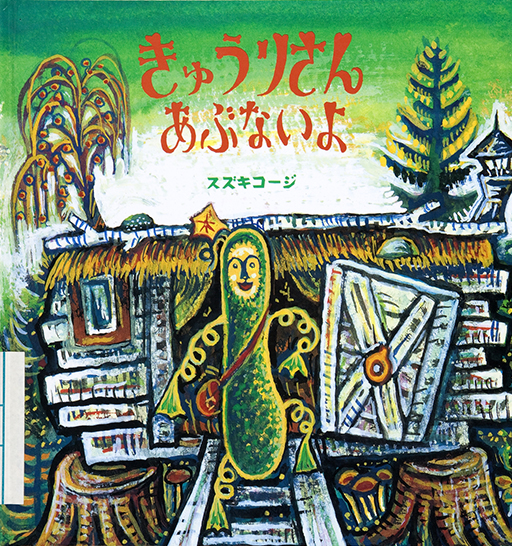

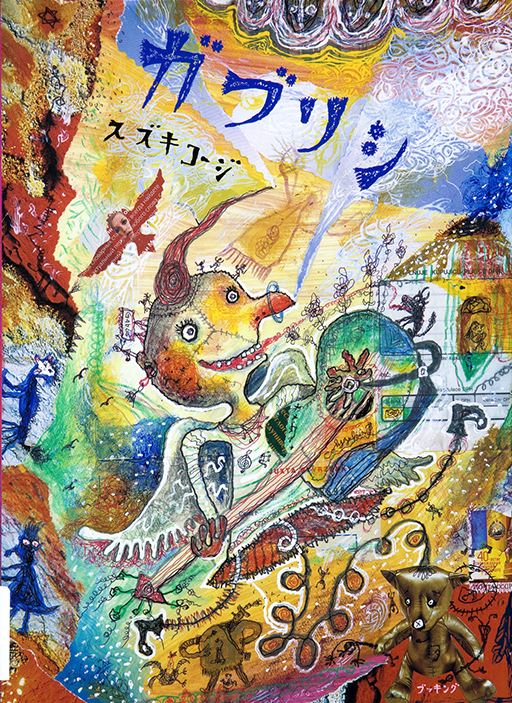

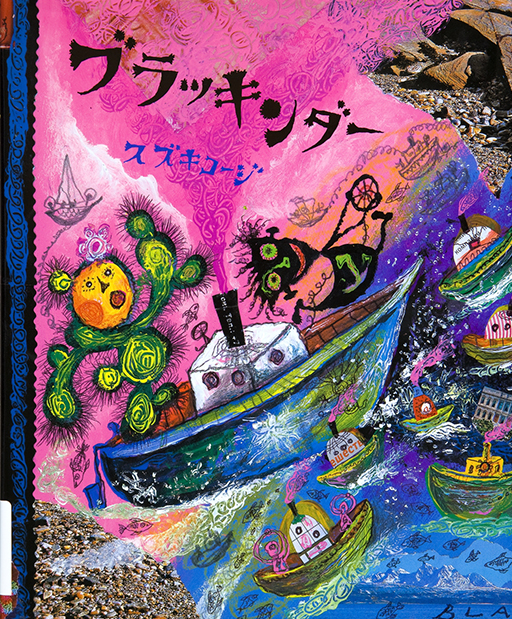

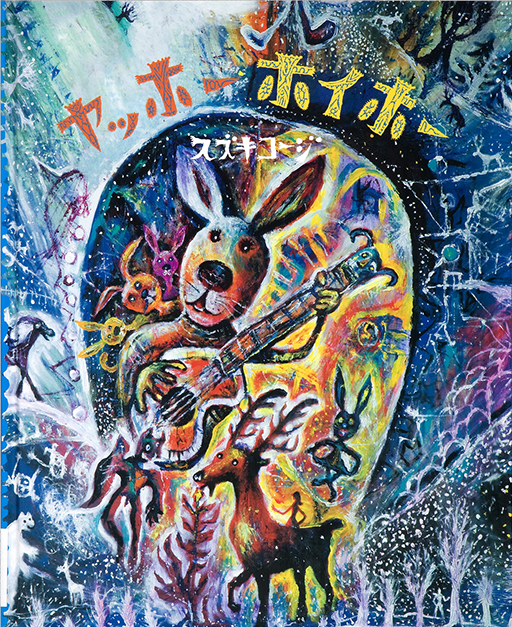

9 スズキコージ(1948-)

幼少期から独学で絵を描き続け、アートディレクターの堀内誠一(1932-1987)との出会いを機に、絵本の世界で活躍の場を広げていきました。極彩色の絵が特徴で、斬新な発想とダイナミックかつ緻密なタッチから生み出される作品は、見る者に強烈なインパクトを与えます。創作活動は多岐にわたり、ライブペインティングやワークショップなども展開しています。

絵本表現の広がり

1990年代になると、絵本を、より幅広い表現の可能性を持つものとして模索する動きが起こりました。絵本の絵画的、文学的な側面に焦点を当てた見方にとどまらず、絵本は多種多様な手法で表現しうるメディアや視覚芸術でもあるという認識のもと、様々な試みが広がっていきます。それに伴い、グラフィックデザイナー、版画家、造形作家、現代美術家など、すでにほかの分野で活躍する著名なアーティストたちが、新たな表現の場として、数多くの絵本を制作するようになりました。グラフィックデザイナーの駒形克己や彫刻家の新宮晋など、彼らは次第に絵本作家としても存在感を増していきます。

アーティストたちによる絵本には、実験的な要素やバリエーション豊かな仕掛けが見られます。ポップアップ絵本のように三次元的な空間として創作されたものや、装丁を含め絵本全体がデザインされたものもあり、それらは読み手の好奇心や想像力を刺激します。こうした表現の広がりを受けて、近年では、絵本そのものをアートとして探究する流れも生まれてきています。

絵本作家たちの新たな試み

平成の時代には、ライブペインティング、アニメーション制作など、従来の絵本の枠組みを超えて活動する作家たちも現れました。

例えば、スズキコージは絵本の原画を含む絵画作品の展覧会を積極的に開催しています。会場で、制作過程を見せながら絵を描くライブペインティングを行うなど、創作行為そのものでも注目を集めています。ほかの絵本作家たちも、参加者のリクエストに応えて即興で絵を描いたり、歌を歌いながら作品を完成させるといったイベントを開くようになりました。

荒井良二、ミロコマチコのように、子ども向けのワークショップを定期的に開催し、積極的に子どもと関わる活動を行っている絵本作家もいます。絵本作家が子ども向けテレビ番組のアートディレクターや美術を担当するようになった例もあります。

こうした分野以外にも、イラスト、挿絵、広告、舞台美術など、絵本作家たちの活動の場は多方面に広がっています。