作家紹介2

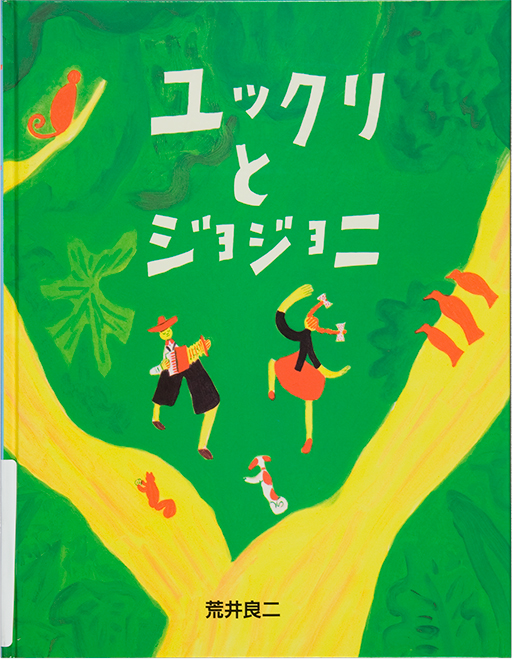

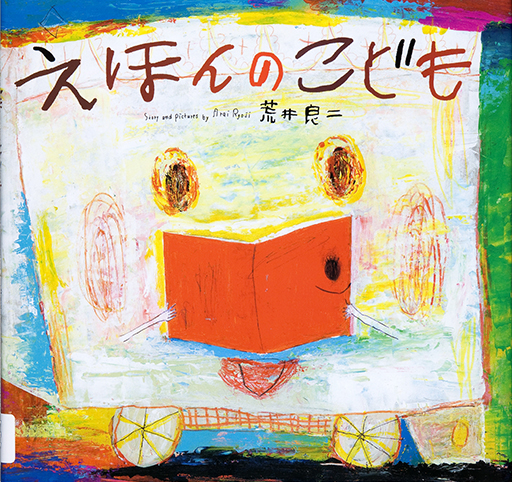

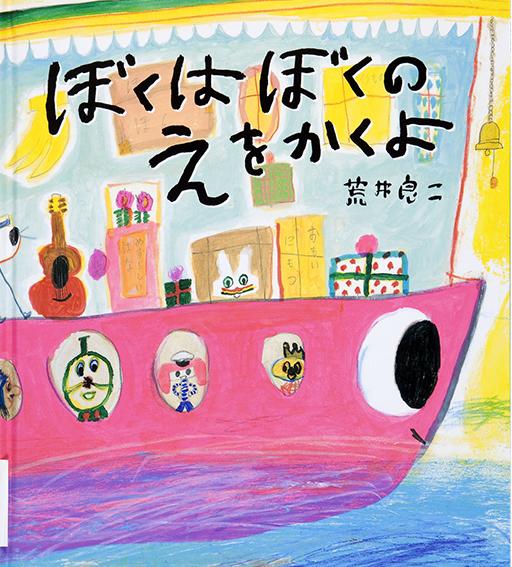

10 荒井良二 あらいりょうじ (1956-)

フリーのイラストレーターとして活動する中で編集者の土井章史と出会い、1991(平成3)年に商業出版としての初の絵本『ユックリとジョジョニ』を発表しました。明るく鮮やかな色遣いと、斬新、大胆、奔放な作風で、国内外で評価されています。アニメーション、舞台美術、ライブペインティング、芸術監督など、幅広く活動しています。

-

38. ユックリとジョジョニ ほるぷ出版 1991 Y18-5484 -

39. バスにのって 偕成社 1992 Y18-6719 -

40. ルフランルフラン プチグラパブリッシング 2005 Y17-N05-H1307 -

41. たいようオルガン アートン 2007 Y17-N07-H1303 -

42. えほんのこども 講談社 2008 Y17-N09-J87 -

43. ぼくはぼくのえをかくよ 学研教育出版 2010 Y17-N10-J977

11 たむらしげる(1949-)

デザインの専門学校で学び、印刷会社のパッケージデザイナーとして菓子のおまけの絵本を制作していました。その後、1976(昭和51)年に発表した『ありとすいか』を始め、自作絵本も手掛けるようになりました。印刷の知識や経験をいかし、自らインクを選び、発色にこだわった、美しい色合いの絵本作りが特徴です。イラスト、アニメーション、漫画など、多様なジャンルで作品を発表しています。

-

44. よるのさんぽ 福音館書店 1977 Y17-5445 -

45. よるのさんぽ 架空社 1990 Y18-5729 -

46. ながれ星のよる リブロポート 1996 Y18-12548 -

47. よるのおと 偕成社 2017 Y17-N17-L510

12 小林豊 こばやしゆたか (1946-)

世界各地を訪れた経験を基に、異国の文化や紛争地域の現実などを伝える絵本を数多く生み出しています。特に1970年代から1980年代にかけて旅した中東・アジア諸国での体験は、『せかいいちうつくしいぼくの村』を始め、多くの作品のテーマとして描かれています。絵本制作のほかにも、子どもと本をつなぐ活動に携わる人々のネットワークである日本国際児童図書評議会の理事を務めたりするなど、子どもの本に関する活動を精力的に行っています。

-

48. せかいいちうつくしいぼくの村 ポプラ社 1995 Y18-11078 -

49. えほん北緯36度線 ポプラ社 1999 Y17-M99-1140 -

50. ぼくは弟とあるいた 岩崎書店 2002 Y17-N02-556 -

51. えほん 東京 ポプラ社 2019 Y17-N19-M392

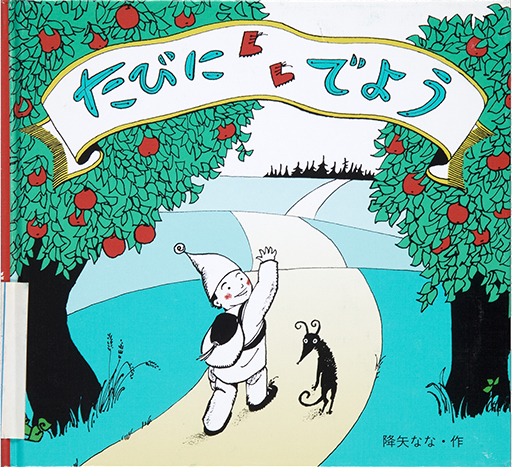

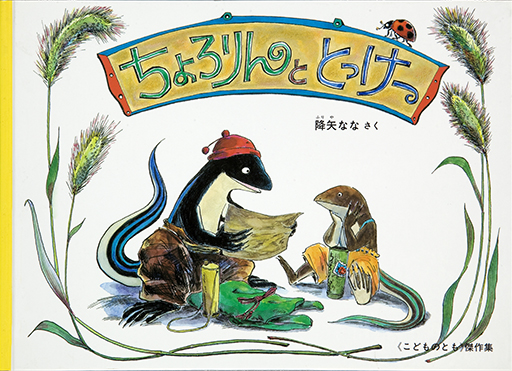

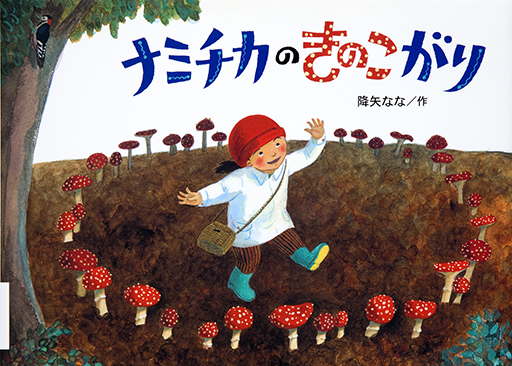

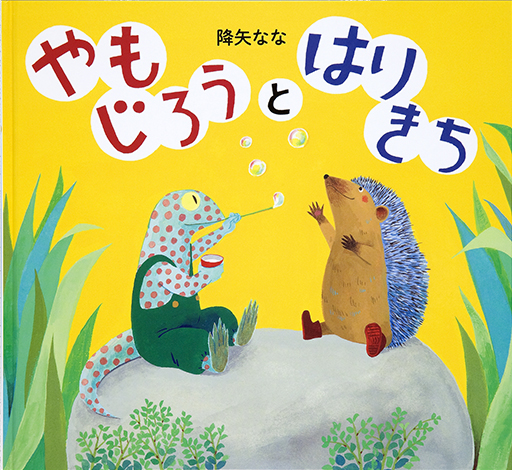

13 降矢なな ふりやなな (1961-)

画家である母親に幼い頃から絵を習い、絵本編集者をしていた叔母の紹介で絵本作家になりました。その後、1992(平成4)年にスロバキアに渡り、ブラティスラヴァの美術大学で、「色彩の魔術師」とも呼ばれる版画家のドゥシャン・カーライ(1948-)に版画を学びました。現在もスロバキアで暮らす降矢の絵本は、カーライの影響がうかがえる繊細な色遣いと、和洋の要素をあわせ持つ画風が特徴です。

-

52. たびにでよう 童心社 1992 Y18-7272 -

53. ちょろりんととっけー 福音館書店 1990 Y17-M99-522 -

54. ナミチカのきのこがり 童心社 2010 Y17-N10-J913 -

55. やもじろうとはりきち 佼成出版社 2017 Y17-N17-L964

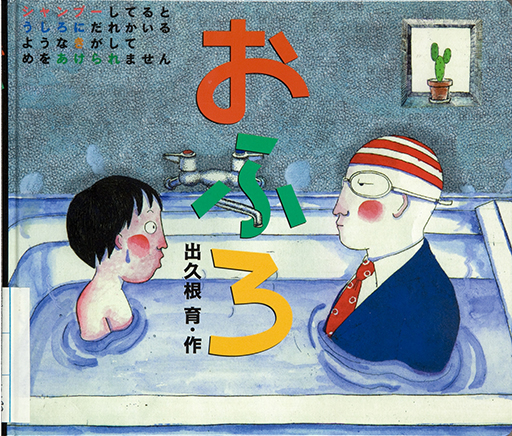

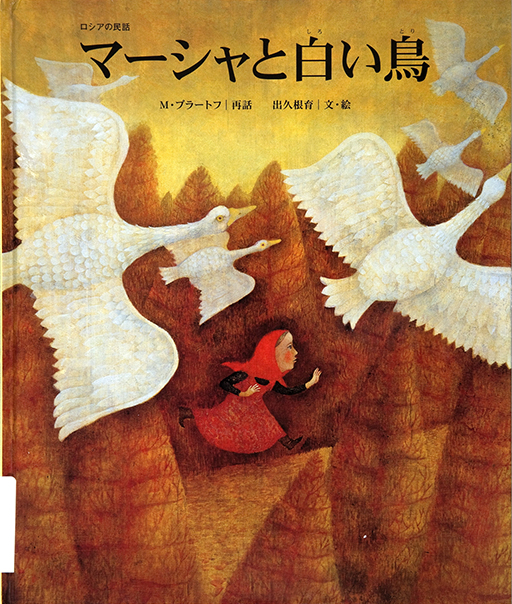

14 出久根育 でくねいく (1969-)

美術大学卒業後、1994(平成6)年に月刊誌『Gakkenおはなしえほん』に「おふろ」を発表しました。以後、挿絵や装丁を手掛けながら版画家ドゥシャン・カーライの絵本のワークショップに参加し、個展の開催、グリム童話『あめふらし』の絵本の絵など、活躍の場を広げています。銅版画による繊細な作品のほか、油彩やテンペラ*などによる重厚な作品も発表しています。2002年からチェコのプラハで暮らし、スラブ地方の民話の絵本なども手掛けています。

* 顔料(絵の具のもとになる色の粉)を卵などで練った絵の具及び絵画技法。油絵の具が普及する前に広く用いられた。

-

56. おふろ 学習研究社 1996 Y18-12198 -

57. あめふらし パロル舎 2001 Y18-N02-321 -

58. マーシャと白い鳥 : ロシアの民話 偕成社 2005 Y18-N05-H378

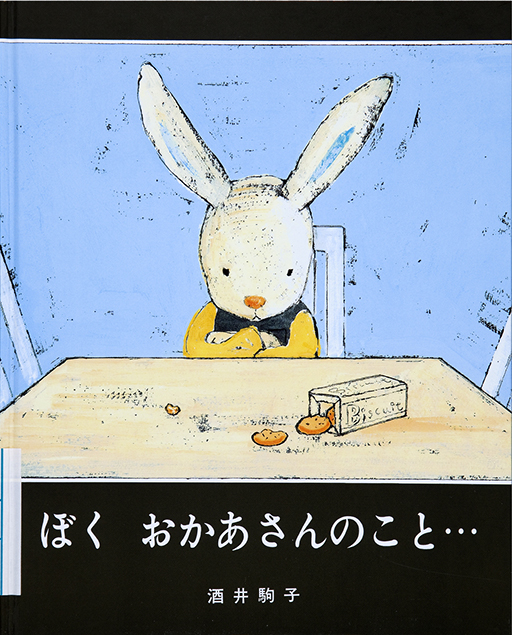

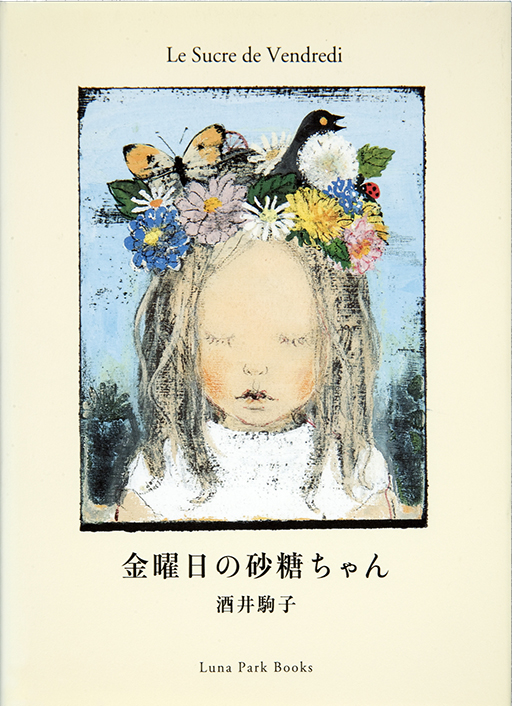

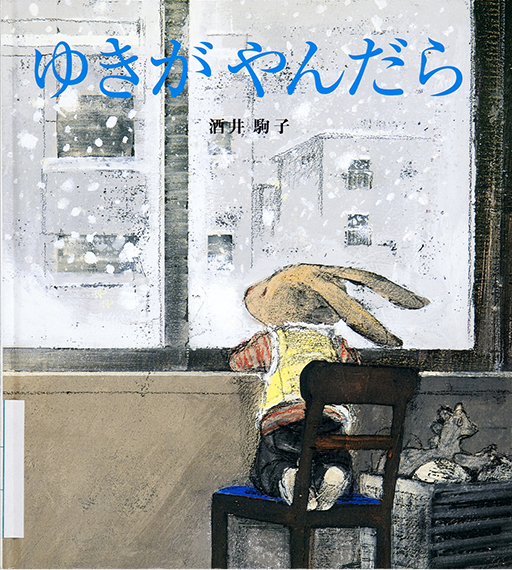

15 酒井駒子 さかいこまこ (1966-)

デザイン事務所勤務などを経て、絵本のワークショップ「あとさき塾」に通い、1998(平成10)年に『リコちゃんのおうち』を、翌年に『よるくま』を発表しました。当初は明るい色彩で淡く優しい雰囲気の作風でしたが、『ぼく おかあさんのこと…』以降は、黒を基調とした、明確な輪郭を持たない線描が特徴になりました。筆致や色遣いで光と影、闇を巧みに表現する画面が、叙情的でミステリアスな雰囲気を醸し出しています。

-

59. よるくま 偕成社 1999 Y17-M99-1460 -

60. ぼくおかあさんのこと… 文溪堂 2000 Y17-N00-439 -

61. 金曜日の砂糖ちゃん 偕成社 2003 Y17-N03-H1047 -

62. ゆきがやんだら 学習研究社 2005 Y17-N05-H1475

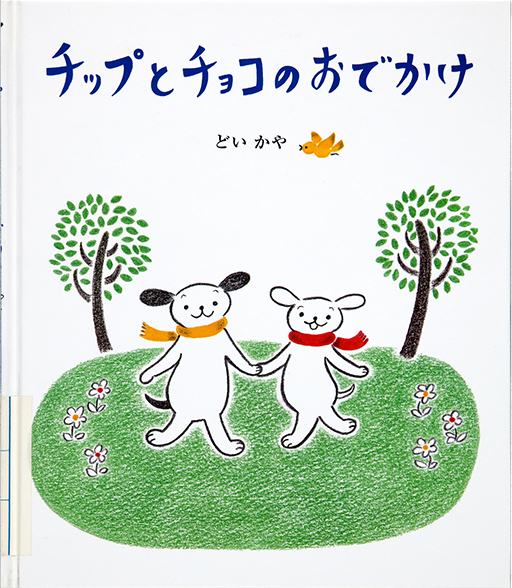

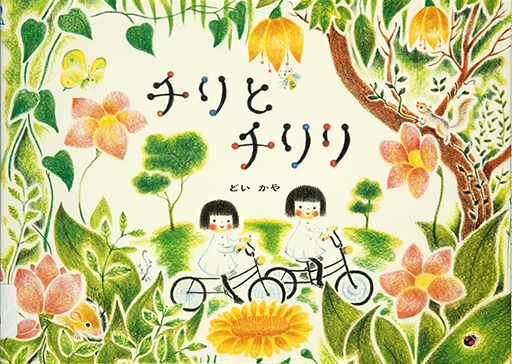

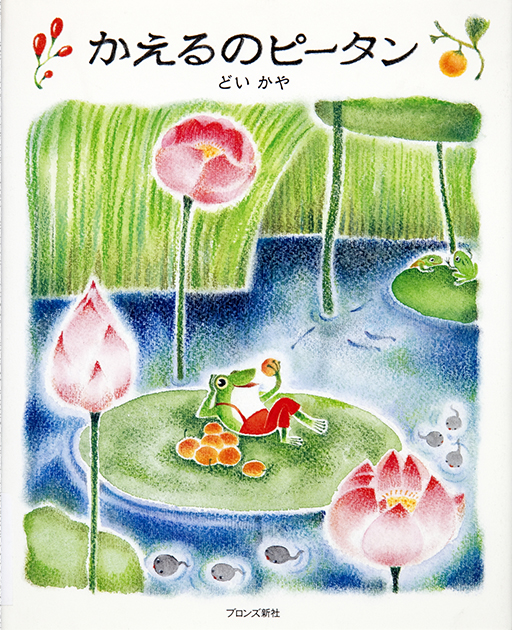

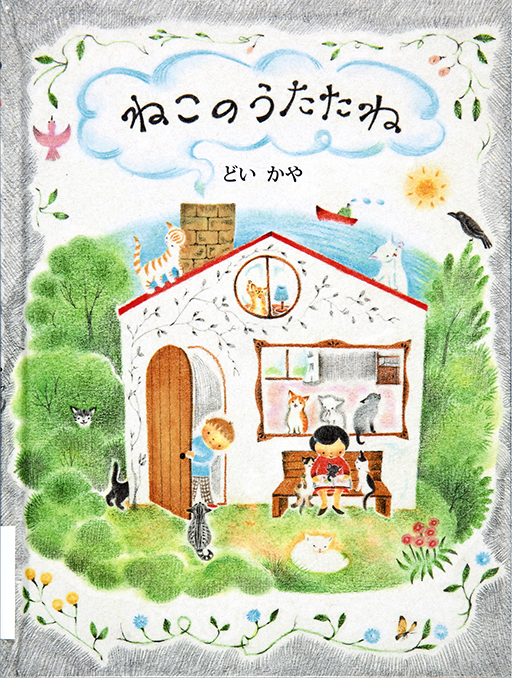

16 どいかや(1969-)

美術大学在学中から装丁教室に通い、自作の絵本を制作し、公募展に応募していました。卒業後、入選した公募展で審査員を務めていた編集者の土井章史との出会いを機に、絵本のワークショップ「あとさき塾」に参加し、『チップとチョコのおでかけ』で絵本作家としてデビューしました。色鉛筆や鉛筆を使った、やわらかく温かい色彩と繊細な絵が特徴です。

-

63. チップとチョコのおでかけ 文溪堂 1996 Y18-11359 -

64. パンちゃんのおさんぽ ブックローン出版 1997 Y17-M98-269 -

65. チリとチリリ アリス館 2003 Y17-N03-H501 -

66. かえるのピータン ブロンズ新社 2008 Y17-N08-J491 -

67. ねこのうたたね 教育画劇 2011 Y17-N12-J41

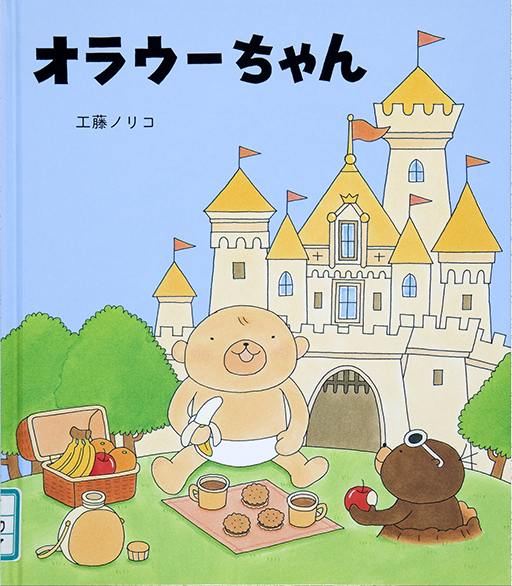

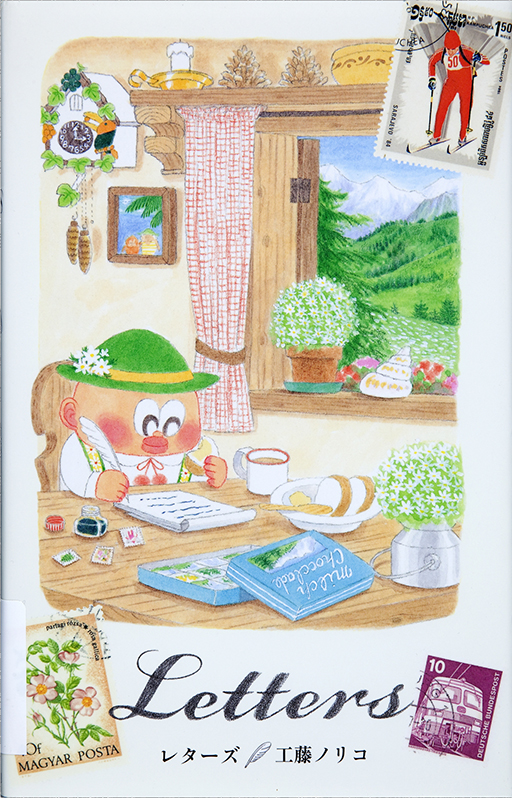

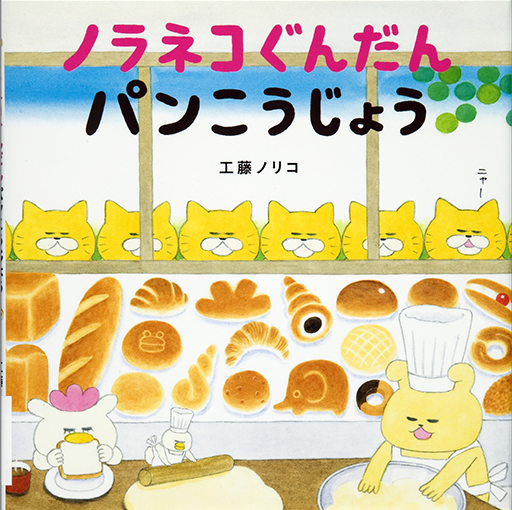

17 工藤ノリコ くどうのりこ (1970-)

編集者の土井章史に見出され、1999(平成11)年に『コバンツアーかぶしきがいしゃ』で絵本作家としてデビューしました。デフォルメされた愛らしいキャラクター、やわらかな色彩で丁寧に描き込まれた背景、それらが織りなす穏やかでユーモアあふれる作品世界が特徴です。漫画家としても活躍し、子どもから大人まで幅広く人気を集めています。

-

68. オラウーちゃん 文溪堂 2000 Y17-N00-157 -

69. セミくんいよいよこんやです 教育画劇 2004 Y17-N04-H786 -

70. レターズ 偕成社 2009 Y17-N09-J1022 -

71. ノラネコぐんだんパンこうじょう 白泉社 2012 Y17-N12-J1085

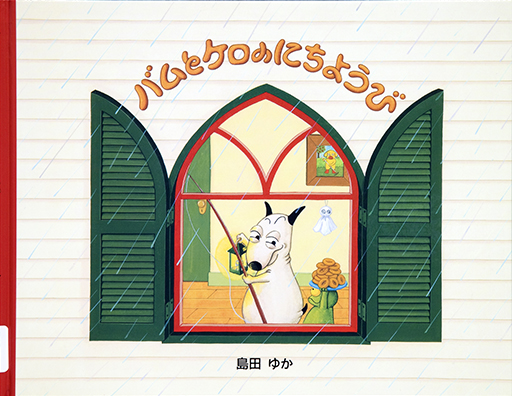

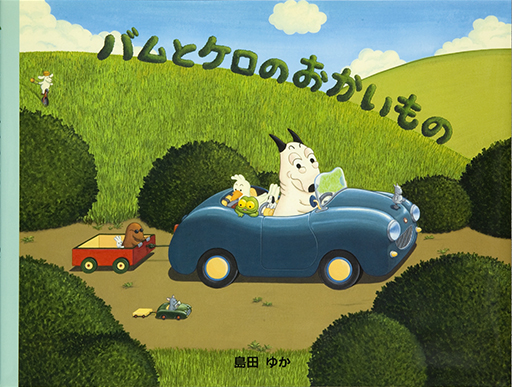

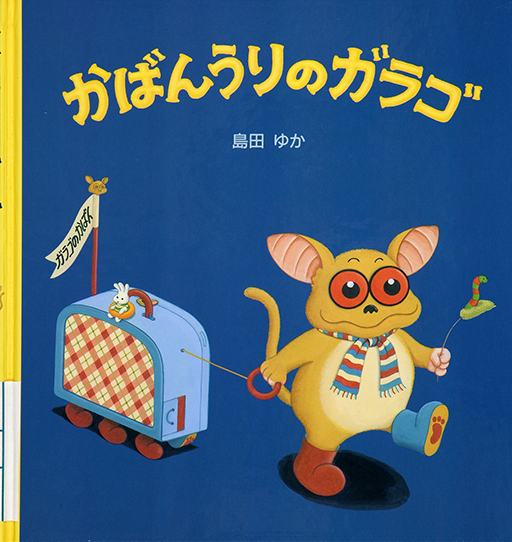

18 島田ゆか しまだゆか (1963-)

デザイン会社勤務などを経て、絵本のワークショップ「あとさき塾」に通い、1994(平成6)年に『バムとケロのにちようび』を発表しました。主要なキャラクターだけでなく、脇役のキャラクター、家具や道具なども細かく描き込み、絵の中でサイドストーリーを展開させる手法が特徴です。〈バムとケロ〉シリーズのほか、『かばんうりのガラゴ』などの〈ガラゴ〉シリーズも刊行されています。

魅力あるキャラクターたち

2000(平成12)年頃には、魅力あるキャラクターが子どもたちの人気を集める絵本が数多く登場します。それらのキャラクターは多くの場合、〈ノラネコぐんだん〉シリーズや〈くれよんのくろくん〉シリーズのように、動物や、子どもの日常に身近な事物が擬人化されて生み出されます。子どもの模範となるものばかりでなく、等身大の子どもに近く親しみやすい、多様な個性や性格を持つものが増えているのも特徴的です。お気に入りのキャラクターを見つけた子どもたちの支持を得て、シリーズ化される絵本が数多く見られます。

また、このようなキャラクター人気は絵本の中にとどまりません。商品化や映像化など、絵本から離れたところでその世界観を楽しむ動きが広がりを見せ、子どもに限らず若者や大人の注目も集めています。「ミッフィー」や「11ぴきのねこ」など長く愛されてきた絵本のキャラクターを含め、原作を読むより前に、グッズやキャラクターカフェでその魅力に出会う人々も増えています。

絵本作家を支える編集者1

土井章史 どいあきふみ (1957‐)

編集プロダクションを経て、1990年頃にフリーの絵本編集者として独立しました。学研の月刊誌『おはなしプーカ』や、ほるぷ出版の絵本〈イメージの森〉シリーズを手掛けるなど、400 冊以上の絵本を企画・編集しています。絵本などを販売する「トムズボックス」を経営するほか、ワークショップ「あとさき塾」を通じた新人作家の発掘・育成にも力を注いでいます。