作家紹介3

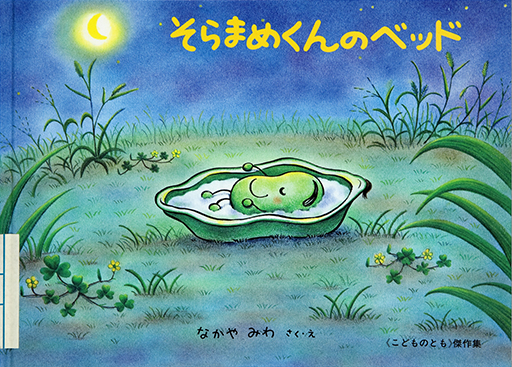

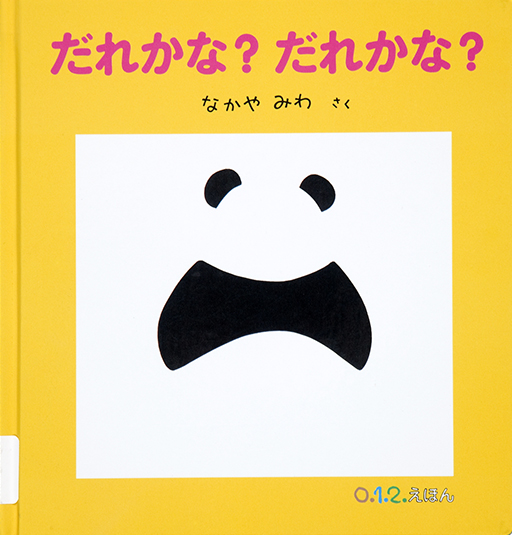

19 なかやみわ(1971-)

企業のキャラクターデザイナーを経て、時代を超えて人々に愛され続けるものを作りたいという思いから絵本作家を志し、絵本作家の川端誠(1952-)や編集者の松田素子の講座で学びました。1997(平成9)年のデビュー作『そらまめくんのベッド』*の〈そらまめくん〉シリーズを始め、個性豊かで愛らしいキャラクターを生き生きと描き、多くの作品がシリーズ化されています。

*『こどものとも 年中向き』1997年5月号

-

76. そらまめくんのベッド 福音館書店 1997 Y17-M99-1145 -

77. くれよんのくろくん 童心社 2001 Y17-N02-154 -

78. やさいのがっこう : とまとちゃんのたびだち 白泉社 2016 Y17-N16-L531 -

79. だれかな?だれかな? 福音館書店 2000 Y17-N03-H245

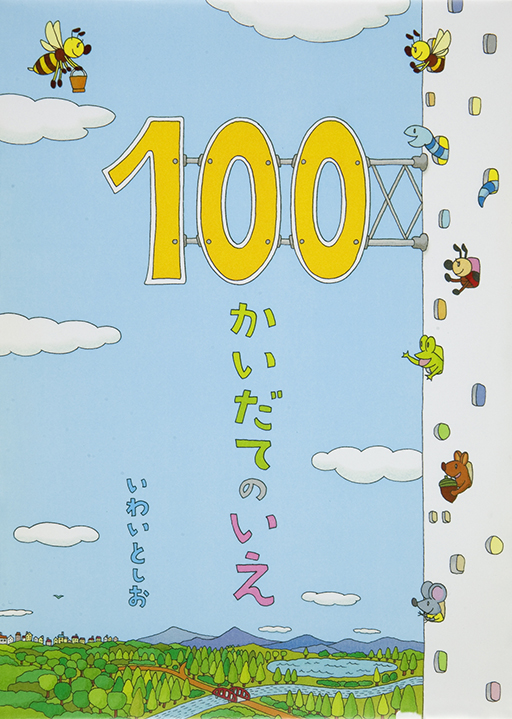

20 いわいとしお(1962-)

大学在学中からコンピューターを駆使した映像作品を制作し、メディアアーティストとして国内外の注目を集めていました。娘の誕生を機に、紙や木といった素材の良さに気付き、娘を楽しませるために思いついた遊びから、最初の絵本である『どっちがへん?』を制作しました。その後も、縦に開く〈100かいだてのいえ〉シリーズなど、独自のアイデアが詰まった絵本を制作しています。

-

80. 100かいだてのいえ 偕成社 2008 Y17-N08-J666 -

81. どっちがへん? 紀伊國屋書店 2006 Y17-N06-H833 -

82. ゆびさきちゃんのだいぼうけん 白泉社 2016 Y17-N16-L713 -

83. ぼく、ドジオ。 小学館 2016 Y17-N16-L1166

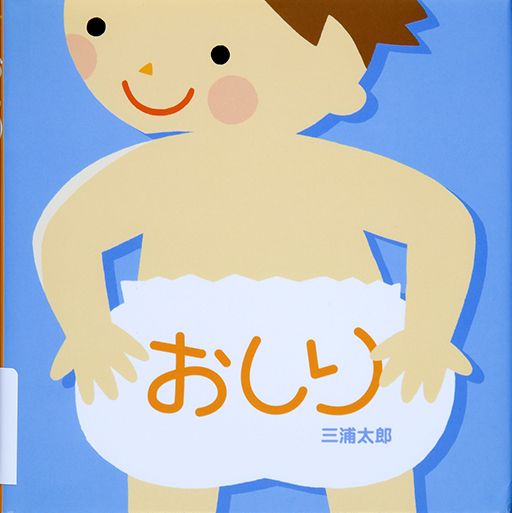

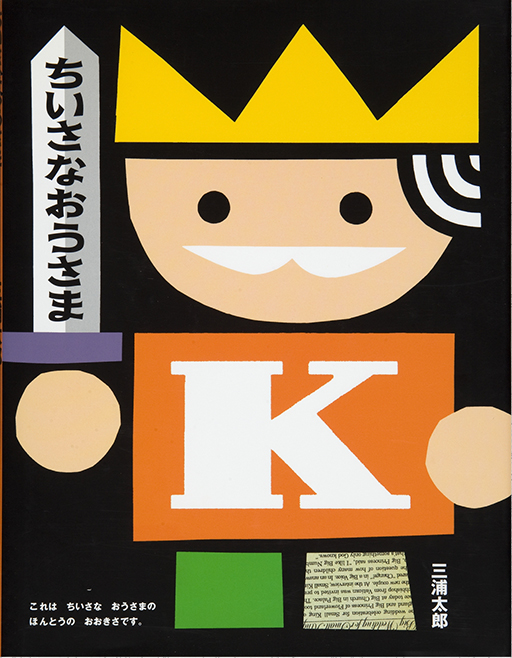

21 三浦太郎 みうらたろう (1968-)

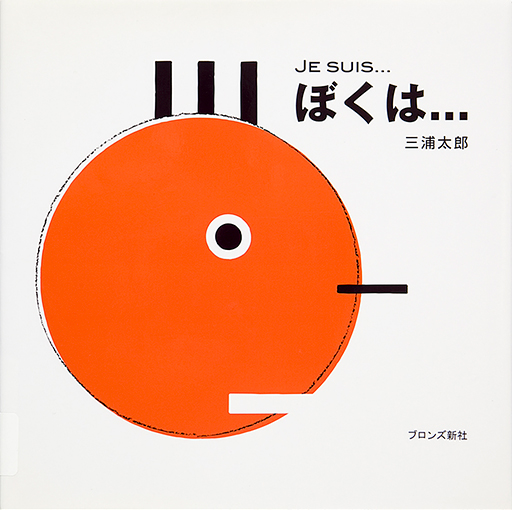

ボローニャ国際絵本原画展で入選後、イラストレーターから絵本作家の道に進みます。シンプルな図形で構成された作風で海外の出版社に注目され、デビュー作の『Je suis...』(2004年刊)はスイスで出版されました。その後、子育ての経験から、アイデアと工夫に富んだ絵本を創作するようになりました。赤ちゃん絵本 『くっついた』やコラージュ*を取り入れた『ちいさなおうさま』などは大きな反響を呼び、シリーズ化されています。

* 新聞や布などの様々な素材を画面上で貼り合わせ、平面作品を構成する技法。

-

84. ぼくは… ブロンズ新社 2005 Y17-N05-H947 -

85. くっついた こぐま社 2005 Y17-N06-H205 -

86. おしり 講談社 2008 Y17-N08-J606 -

87. ちいさなおうさま 偕成社 2010 Y17-N10-J557

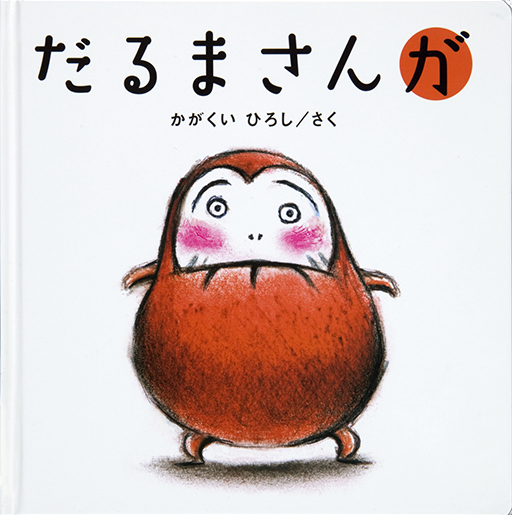

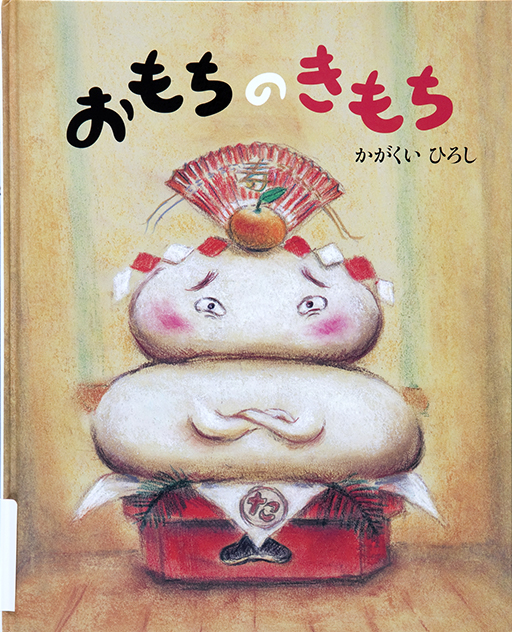

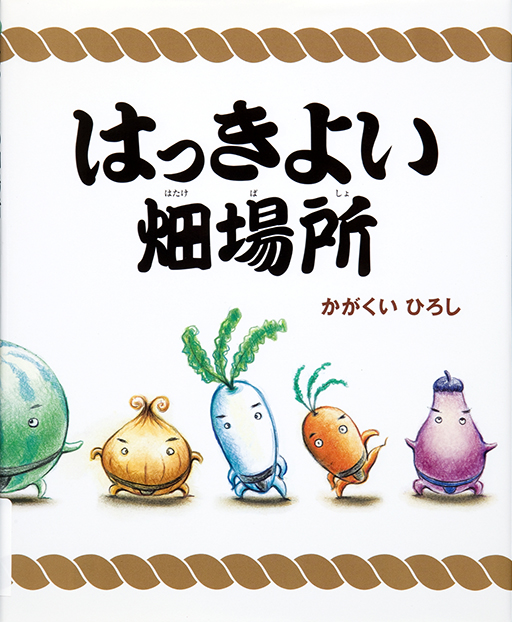

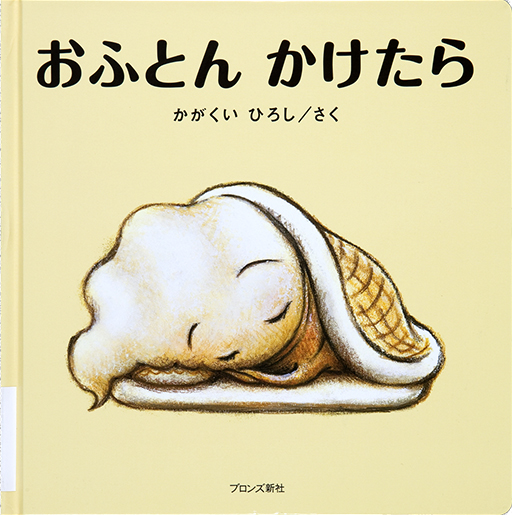

22 かがくいひろし(1955-2009)

特別支援学校の教員を務めながら絵本を制作し、2005(平成17)年に50歳で絵本作家としてデビューしました。教員時代の経験を基に、読者を元気付けるような、笑いを引き出す絵本作りを追求し、2009年に急逝するまでに16冊の絵本を発表しました。代表作である『だるまさんが』のだるまを始め、もち、布団など、日本的なモチーフが数多く描かれています。

-

88. だるまさんが ブロンズ新社 2008 Y17-N08-J88 -

89. おもちのきもち 講談社 2005 Y17-N06-H108 -

90. はっきよい畑場所 講談社 2008 Y17-N08-J920 -

91. おふとんかけたら ブロンズ新社 2009 Y17-N09-J1235

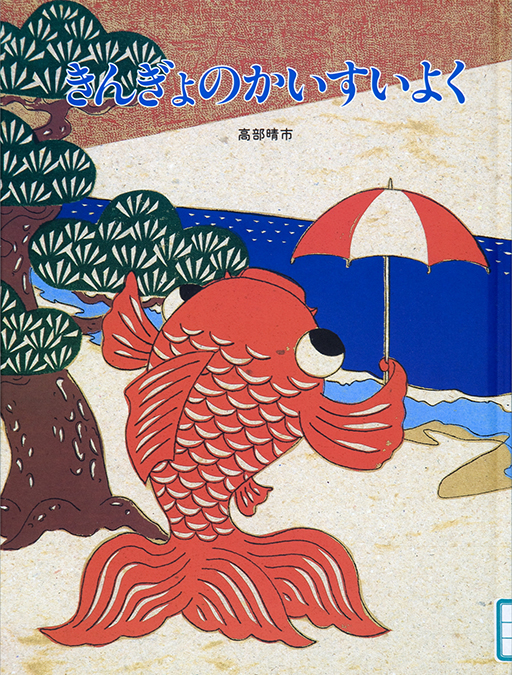

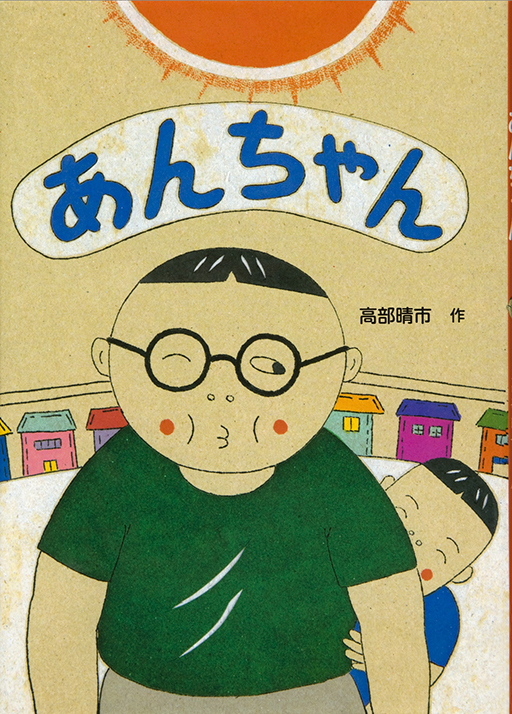

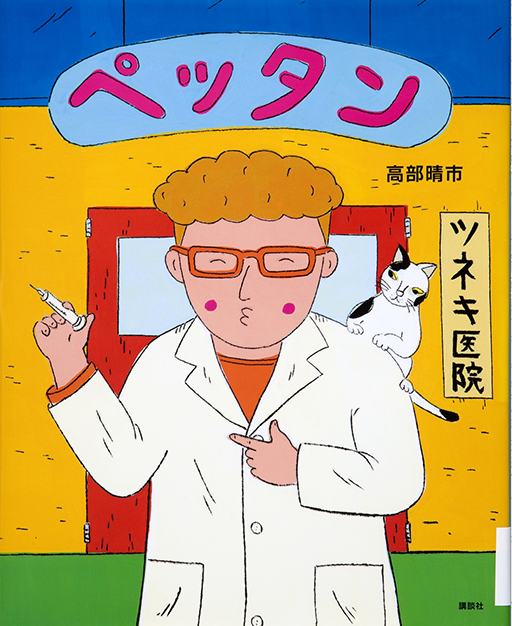

23 高部晴市 たかべせいいち (1950-)

『きんぎょのかいすいよく』などのナンセンスなものから、『あんちゃん』のような人間味あふれるものまで、幅広い内容の絵本を手掛けています。原画の多くは茶色のボール紙にガリ版*で印刷されており、レトロで温かな独特の雰囲気は国際的にも高い評価を受けています。絵本に限らず、デザインやイラストの分野でも活躍しています。

* ロウを塗った紙の表面を鉄のペンでガリガリと削って印刷する簡易な印刷技法。正式名称は謄写版。

-

92. おふろにはいろう 鈴木出版 1995 Y18-10835 -

93. きんぎょのかいすいよく フレーベル館 1999 Y17-M99-917 -

94. あんちゃん 童心社 2013 Y17-N13-L273 -

95. ペッタン 講談社 2013 Y17-N13-L379

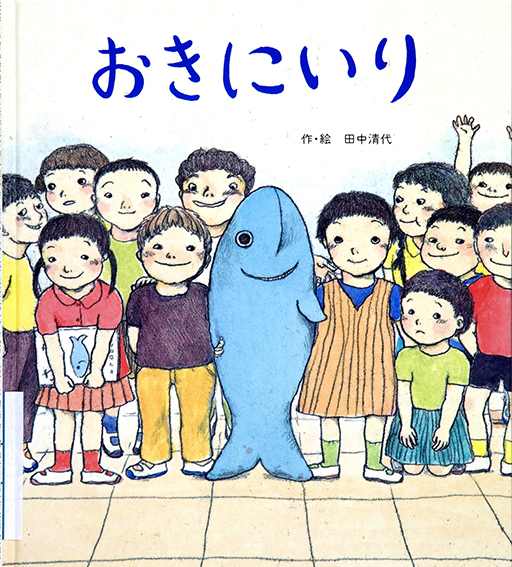

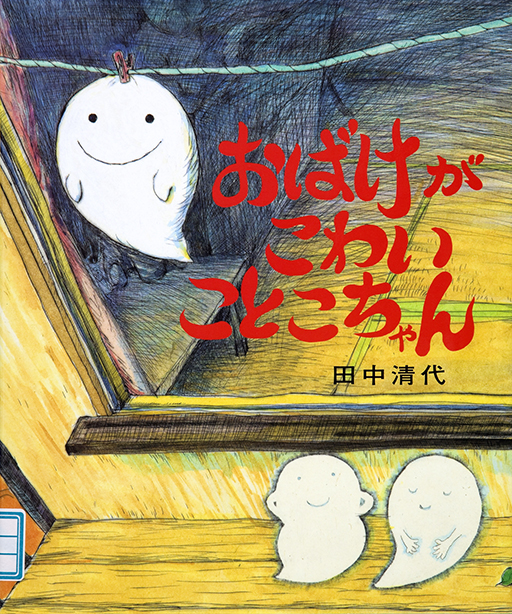

24 田中清代 たなかきよ (1972-)

美術大学で油彩と版画を学び、大学在学中から絵本の制作を始めました。自身の子ども時代の体験を基に、当時の悩みや子どもの頃に特有の感覚などを描き、子どもの気持ちに寄り添う絵本を制作しています。銅版画の力強くも繊細な線、絵の具の温かな色遣い、動植物をモチーフとした独特の世界観が特徴です。版画のワークショップや読み聞かせなども精力的に行っています。

-

96. トマトさん 福音館書店 2002 Y17-N06-H870 -

97. おきにいり ひさかたチャイルド 1998 Y17-M98-768 -

98. おばけがこわいことこちゃん ビリケン出版 2000 Y17-N00-407 -

99. くろいの 偕成社 2018 Y17-N18-L1141

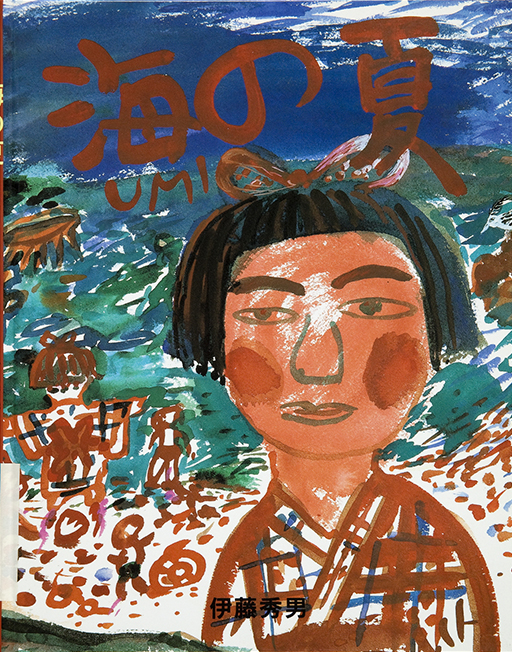

25 伊藤秀男 いとうひでお (1950-)

絵画教室で子どもに絵を教えながら、1970年代から、個展や展覧会で絵を発表していました。過去の作品を絵本出版社の編集者に見せたことがきっかけで、絵本制作にも携わるようになりました。濃い赤や青を好んで使い、鮮烈な色彩と力強い筆致が特徴です。小さな祭りや伝統行事といった日本の原風景を描いた絵本を数多く手掛けています。

-

100. 海の夏 ほるぷ出版 1991 Y18-6562 -

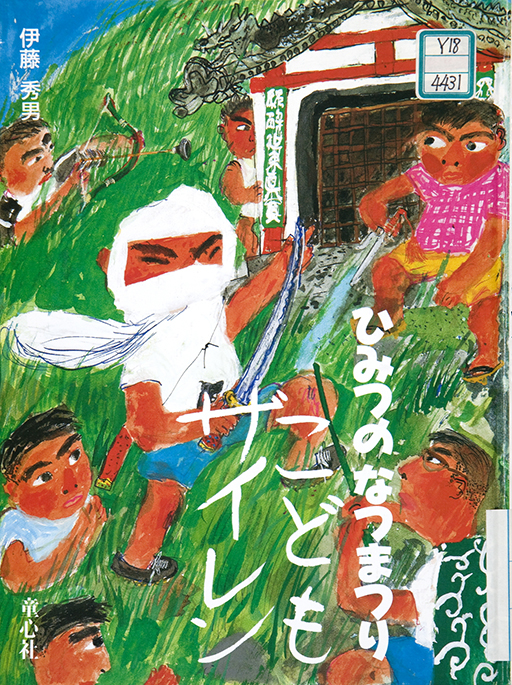

101. ひみつのなつまつり : こどもザイレン 童心社 1989 Y18-4431 -

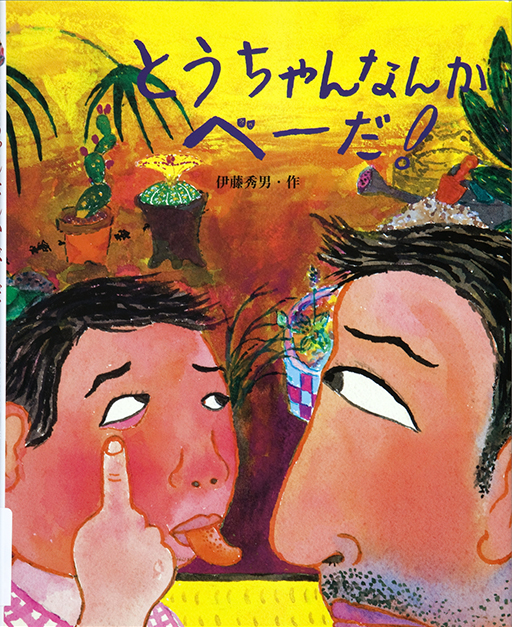

102. とうちゃんなんかべーだ! ポプラ社 2008 Y17-N08-J1107 -

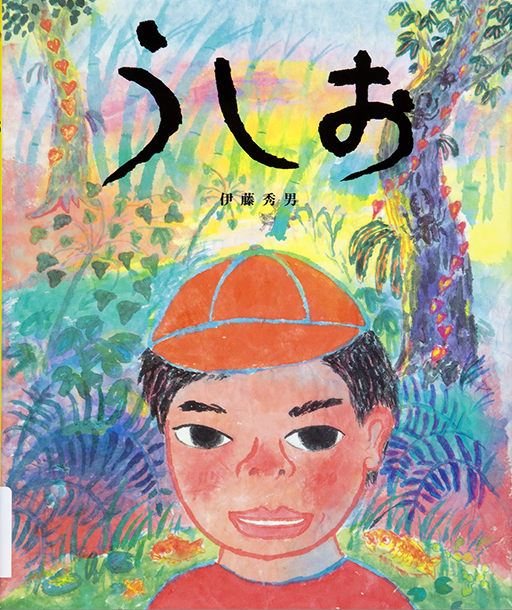

103. うしお ビリケン出版 2007 Y17-N08-J590

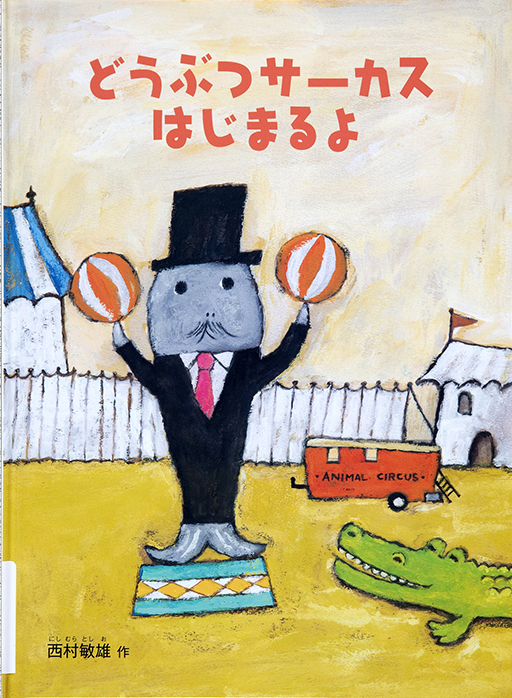

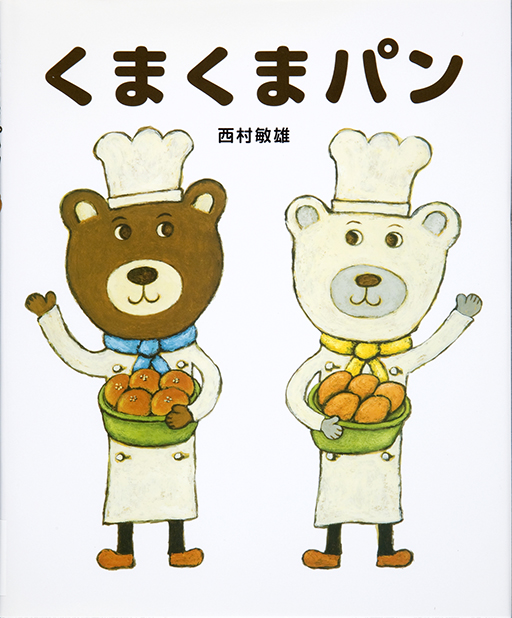

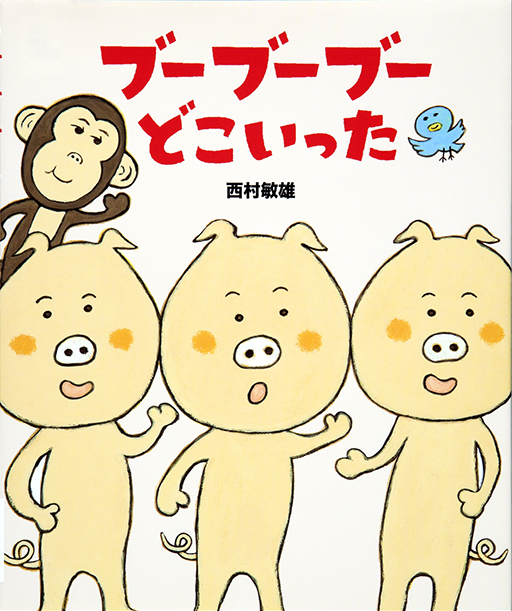

26 西村敏雄 にしむらとしお (1964-)

インテリアデザイナーとして活躍していた頃、息子の誕生を機に絵本の面白さに触れ、絵本作家に興味を持つようになりました。40歳を目前に控えた2003(平成15)年に、出版社に持ち込んだ絵本『バルバルさん』(乾栄里子 文)が『こどものとも 年中向き』に採用され、絵本に携わり始めました。以降、流行に左右されない、長く愛される絵本作りを目指しています。アクリル絵の具を何層にも塗り重ねた重厚な画風で描かれる、脱力感のあるキャラクターが特徴です。

-

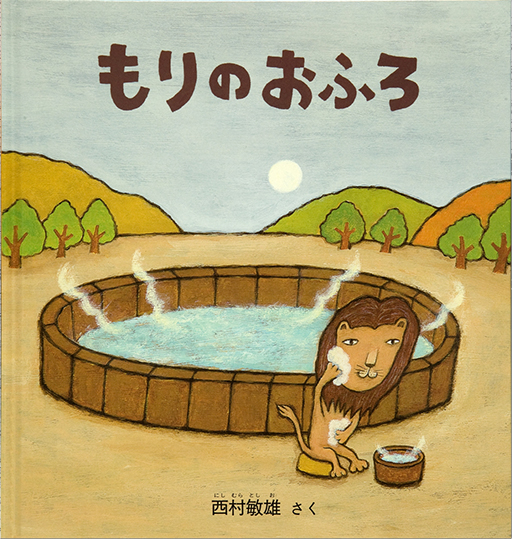

104. もりのおふろ 福音館書店 2004 Y17-N08-J358 -

105. どうぶつサーカスはじまるよ 福音館書店 2006 Y17-N09-J1180 -

106. くまくまパン あかね書房 2013 Y17-N13-L969 -

107. ブーブーブーどこいった 学研教育出版 2012 Y17-N12-J1035

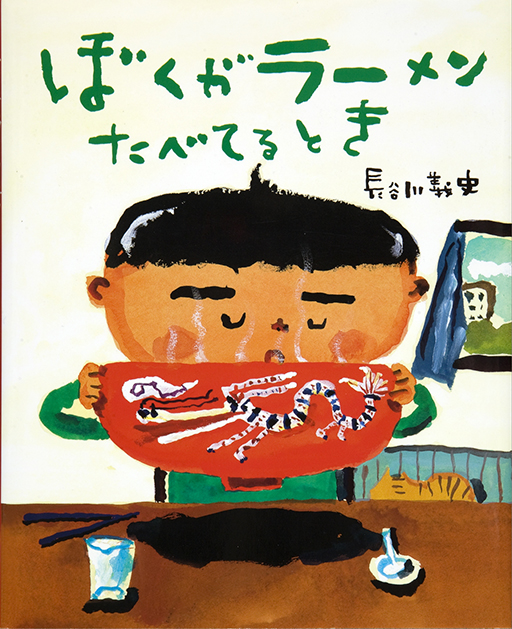

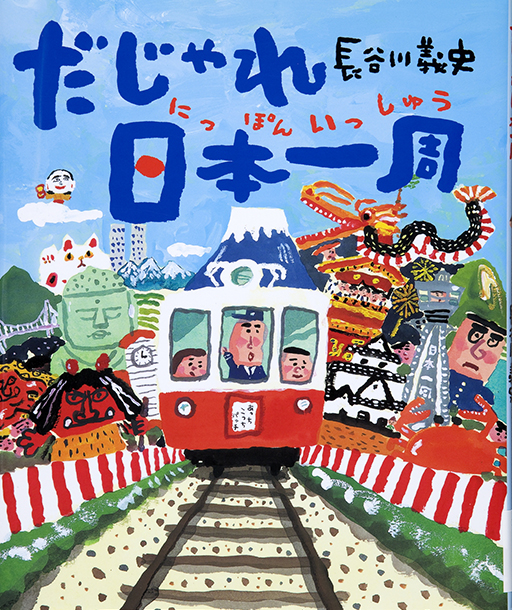

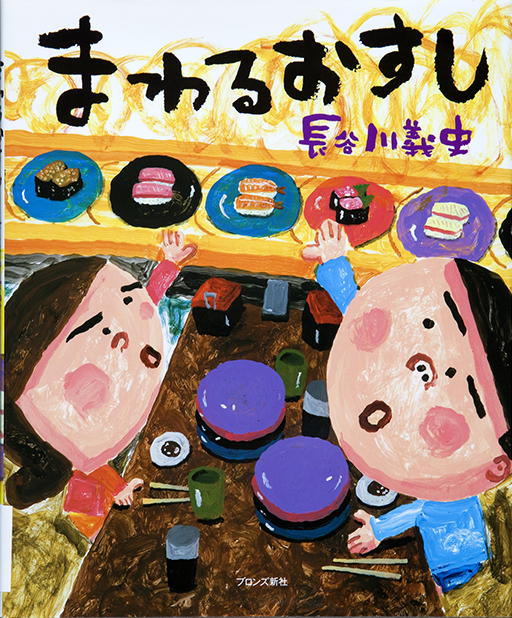

27 長谷川義史 はせがわよしふみ(1961-)

平和について考えさせる『ぼくがラーメンたべてるとき』のような、メッセージ性の強い絵本を手掛ける一方、『だじゃれ日本一周』のように、ユーモアにあふれた絵本も数多く発表しています。また、絵本制作のみならず、海外作品の翻訳や、絵本の読み聞かせに音楽や即興のパフォーマンスを交えた絵本ライブを行うなど、精力的に活動しています。

読者層の低年齢化

戦後、乳幼児への教育が注目されるようになると、絵本を読み始める子どもは就学前の幼児に限らず、3歳未満の赤ちゃんにも拡大しました。1964(昭和39)年には、〈子どもがはじめてであう絵本〉シリーズの刊行が始まりました。物の色や形、名前を提示したり、シンプルな絵で単純なストーリー展開を描く乳幼児向けの絵本の出版は増加し、1995(平成7)年には0、1、2歳の赤ちゃん向けの月刊誌『こどものとも 0.1.2』が創刊されました。2000年以降も、乳幼児を対象にした絵本の出版はますます活発になっています。

乳幼児向けの絵本が登場し始めた当時は、保護者は絵本を介さず、じかに子どもと向き合うべきだといった、幼い子どもに絵本を与えることへの懐疑的な声もありました。しかし、子どもの成長・発達や親子関係についての研究が進展するにつれ、擬音語や擬態語を効果的に用いたり、ページをめくるときの仕掛けを工夫したり、手遊びや体の動きを促す絵本なども登場し、幼児教育や保育の現場でも広く用いられるようになりました。

絵本作家を支える編集者2

松田素子 まつだもとこ (1955‐)

偕成社で絵本情報に特化した月刊誌『MOE』*の創刊に携わり、その後編集長を務めました。1989(平成元)年にフリーになってからは、ワークショップなどを通じた新人作家の発掘・育成にも注力し、なかやみわや長谷川義史などのデビューに関わりました。松田が3作目から編集を務める〈宮沢賢治の絵本〉シリーズは絵本作家の間でも注目を集め、編集者として強い存在感を放っているほか、海外作品の翻訳などでも活躍しています。

*偕成社から『絵本とおはなし』として創刊され、のちに改題。現在は白泉社から刊行。