薩長同盟

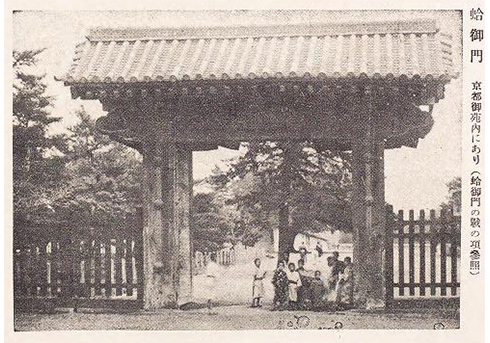

1864年7月19日、長州藩の攘夷派は京都御所の蛤御門(はまぐりごもん)において、薩摩・会津・桑名藩などと衝突し、敗れる(蛤御門の変(はまぐりごもんのへん))。朝廷の意を受け、幕府は長州征討を諸藩に命じた(第1次長州征討)。

薩長同盟

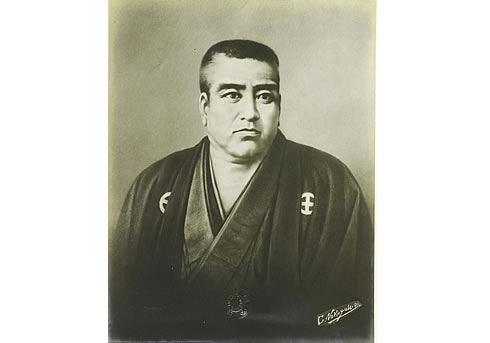

これまで長州藩と敵対してきた薩摩藩では、西郷隆盛(さいごうたかもり)らが主流となり、幕府の弱体化や軍備の増強を考え、長州藩と敵対せず、共に手を取り幕府を倒そうと考えた。

薩長同盟

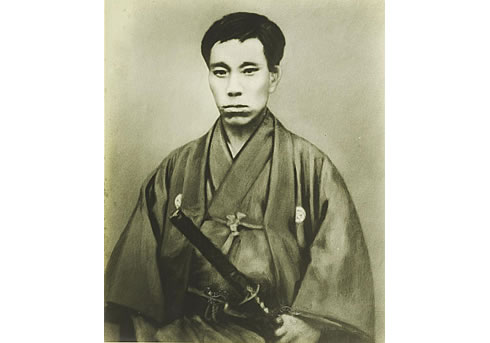

第2次長州征討には、薩長同盟により薩摩藩は参加しなかった。長州藩では、高杉晋作(たかすぎしんさく)が農民や町人も加わった西洋式軍隊である奇兵隊(きへいたい)を組織し、活躍した。

薩長同盟

凶作や長州戦争、外国との貿易などで経済は混乱した。民衆は、貧富の差が無くなる「世直し」を期待し、豪商や豪農を襲う「打ちこわし」や「世直し一揆(よなおしいっき)」が起こる。

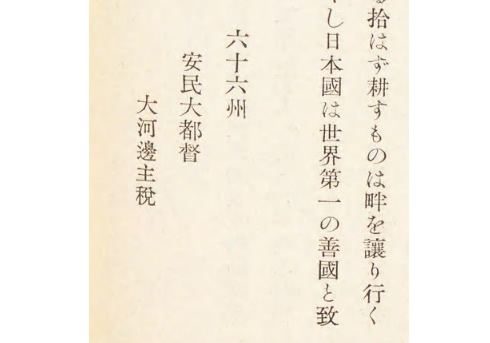

『新聞薈叢(しんぶんかいそう)』には万民が平和を楽しみ、夜の戸締まりも要らないなど「世界第一の善国」にしたいという世直しの理想が見える。