明治維新

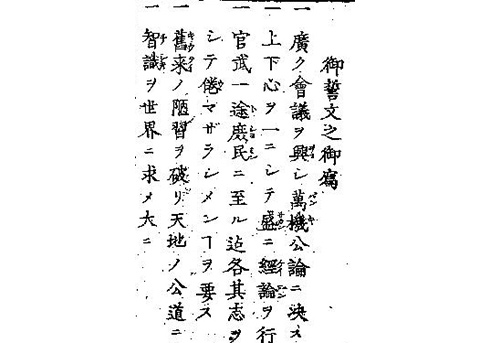

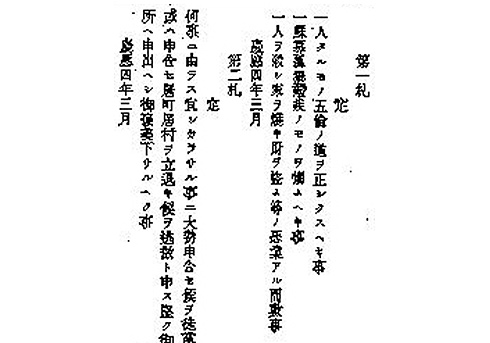

五箇条の誓文(ごかじょうのせいもん)が出された翌日、人民の心得を示した五種の高札「五榜の掲示(ごぼうのけいじ)」が出される。キリスト教の禁止なども定められている。

明治維新

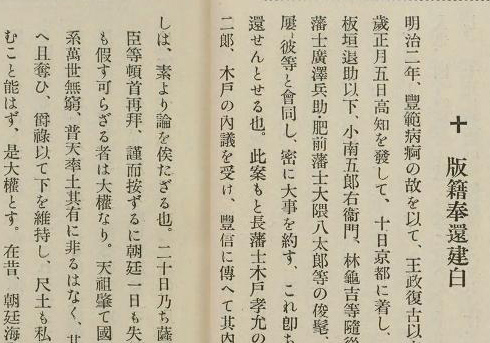

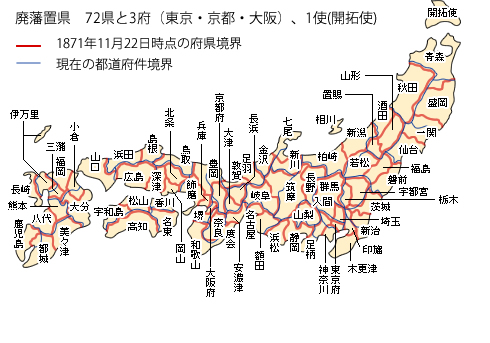

1871年、藩を廃止して県を置く「廃藩置県」(はいはんちけん)を実施。中央から府知事や県令を派遣する仕組みを作った。

明治維新

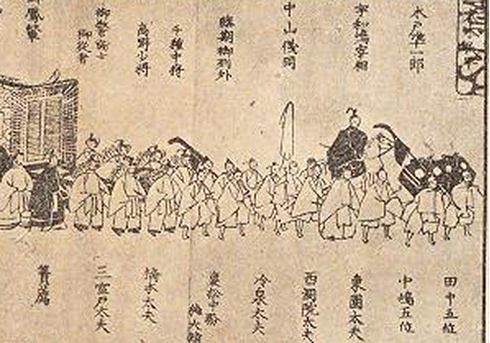

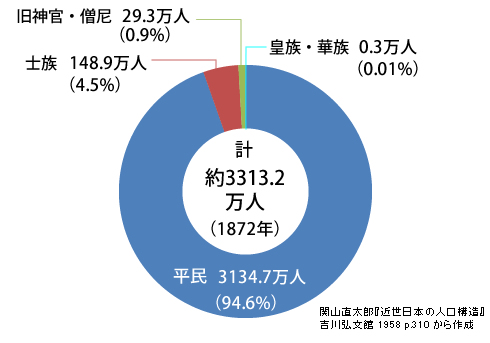

江戸時代の厳しい身分制度を廃止し、公家・大名は華族、武士は士族、農民・町人などは平民と呼ばれるようになった(四民平等(しみんびょうどう))。

明治維新

1871年に「えた・ひにん」の呼び名を廃止する「解放令」が出された。ただし、すぐに差別が無くなったわけではなかった。