施設の紹介(ギャラリー)

国際子ども図書館には、「レンガ棟」と2015(平成27)年に竣工した「アーチ棟」の2つの建物があります。これらの名称は、アーチ棟の竣工時に名づけられました。

レンガ棟は、1906(明治39)年に帝国図書館として建てられ、1929(昭和4)年に増築され、国際子ども図書館の開館に際して、その建物の原形保存に努めながら、児童書の専門図書館としての機能を果たすための改修を行い、2002(平成14)年5月に全面開館しました。

このページでは、普段撮影をご遠慮いただいている各室を含め、画像を使って国際子ども図書館の建物、施設の特徴を紹介します(サムネイル画像をクリックすると、拡大画像がご覧いただけます)。

建物の歴史のページとあわせてお楽しみください。

国際子ども図書館では、建築上の特徴、各室のサービスなどを紹介するガイドツアーを実施しています。ぜひご利用ください。

「VRで探検!国際子ども図書館レンガ棟」では、3Dビュー映像を通して、レンガ棟を探検することができます。

国際子ども図書館の見どころをダイジェストでご紹介する動画「国立国会図書館国際子ども図書館利用案内「国際子ども図書館ガイドツアー」編」(YouTubeで開きます)も公開しておりますので、ご覧ください。

レンガ棟

国際子ども図書館レンガ棟の改修の施設設計には、建築家・安藤忠雄氏の参画を得て、旧建物の内外装の意匠と構造をできるだけ生かしつつ、2つのガラスボックスが既存の建物を貫くイメージで増築が行われました。「世界を知るへや」(旧帝国図書館・貴賓室)、「児童書ギャラリー」(同特別閲覧室)、「本のミュージアム」(同普通閲覧室)、「大階段」は大規模な改修は施さず、補修のみを行っています。また、安全性、耐久性に十分考慮して、大規模地震に備えて免震工法を採用しました。

こうしてレンガ棟は明治・昭和・平成の三つの時代に造られた建物が一体となり、貴重な建築遺産を保存利用しながら、新しい機能と空間をあわせもつ図書館として再生しました。レンガ棟は現在、東京都の「歴史的建造物」に選定されています。

| 構造 | 鉄骨補強煉瓦造 増築部鉄筋コンクリート構造 |

|---|---|

| 規模 | 地下1階 地上3階 |

| 延床面積 | 約6,672平方メートル |

| 収蔵能力 | 約40万冊 |

レンガ棟外観

レンガ棟は明治期を代表するルネッサンス様式の洋風建築のひとつです。

前景は、緩いアーチの大きな開口部(窓)が特徴で、外壁は明灰色の白丁場石(安山岩の一種)とベージュ色のフランス積みで積まれた化粧煉瓦(ゴマ掛け煉瓦)が印象的です。正面裏側(西側)の中庭からは、平成期に増築されたガラスボックスを通して、当時の外壁を望むことができます。

毎週金曜日、土曜日の夜間(日没から21時まで)にはライトアップを行っています(設備工事等のため休止することがあります)。

レンガ棟1階

子どものへや

主に小学生以下を対象とした開架式の閲覧室で、約10,000冊の児童書を備えています。部屋の中央に大型の円形卓を配し、天井は部屋のどの位置にいても、影ができないよう工夫した光天井となっています。

世界を知るへや

帝国図書館時代には、貴賓室として使用されていた部屋で、天井の漆喰装飾(鏝絵)、寄木細工の床板など、当時の内装をできるだけ保存しています。国際理解を深めることを目的とした本を、約2,000冊置いています。

おはなしのへや

子どもを対象とした絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング、わらべうたなどを行う部屋です。

おはなしのへや

レンガ棟2階

児童書ギャラリー

明治から現代までの児童書(児童文学と絵本)の流れを追うことのできる常設の展示室です。

資料は手にとってご覧いただけます。

帝国図書館時代には、特別閲覧室として使用されていた部屋です。部屋の中央にある4本の柱は漆喰化粧柱で、漆喰の下地には、細く裂いた竹を一周ぐるりと貼り、その上から麻を被せる「竹小舞」という技法が使われています。また、当時は書庫から資料を搬送するための本のエレベーターがありました。現在は、本の取出口部分が木枠の窓として残っています。

調べものの部屋

主に中高生の調べものに役立つ資料を、約10,000冊置いています。

1929(昭和4)年に増築された部分にある部屋です。

レンガ棟3階

本のミュージアム

さまざまなテーマで児童書に関する展示会を開催する部屋です。

帝国図書館時代には、普通閲覧室として使用されていた部屋で、天井や壁には漆喰装飾が施されています。室内と書庫とをつなぐ出入口にある木製建具は、「小さな神殿」を意味するエディキュールと呼ばれています。2本のコリント式の柱に挟まれた両開きの扉が二つあり、右側は書庫へと通じる扉、左側はかつて分電盤の設置場所でした。現在はその跡地として、館内で唯一、レンガ棟建物の構造体に使われている100年以上前の赤レンガを見ることができます。

ホール

高い天井構造による音響効果を生かした音楽会や各種催しを行うスペースです。帝国図書館時代の図書館用品を含め、図書館の歴史や活動を紹介する展示コーナーもあります。

1929(昭和4)年に増築された部分にあります。南側に、ガラス張りのアルコーブ(張り出し窓)を設けることで、レンガ棟建物の外壁やレリーフ彫刻(メダリオン)を間近に見て、触れることができる仕掛けになっています。

ラウンジ

平成期の改修工事で、ガラス張りのエリアが増設されラウンジとなりました。明治期の木製サッシや化粧煉瓦(白薬掛け煉瓦)は、元々中庭に面していた外壁で、それをそのまま保存しています。

大階段

1階から3階までが吹き抜けの大きな階段です。この場所にあるシャンデリア、ケヤキの扉、細かなデザインの階段手すりは、100年以上前の創建当時から使い続けられているものです。扉のプレートには、「おす登(と)あく」(押すと開く)というが文字が刻まれています。階段の手すりには安全性を考慮して、強化ガラスの手すりを設けました。

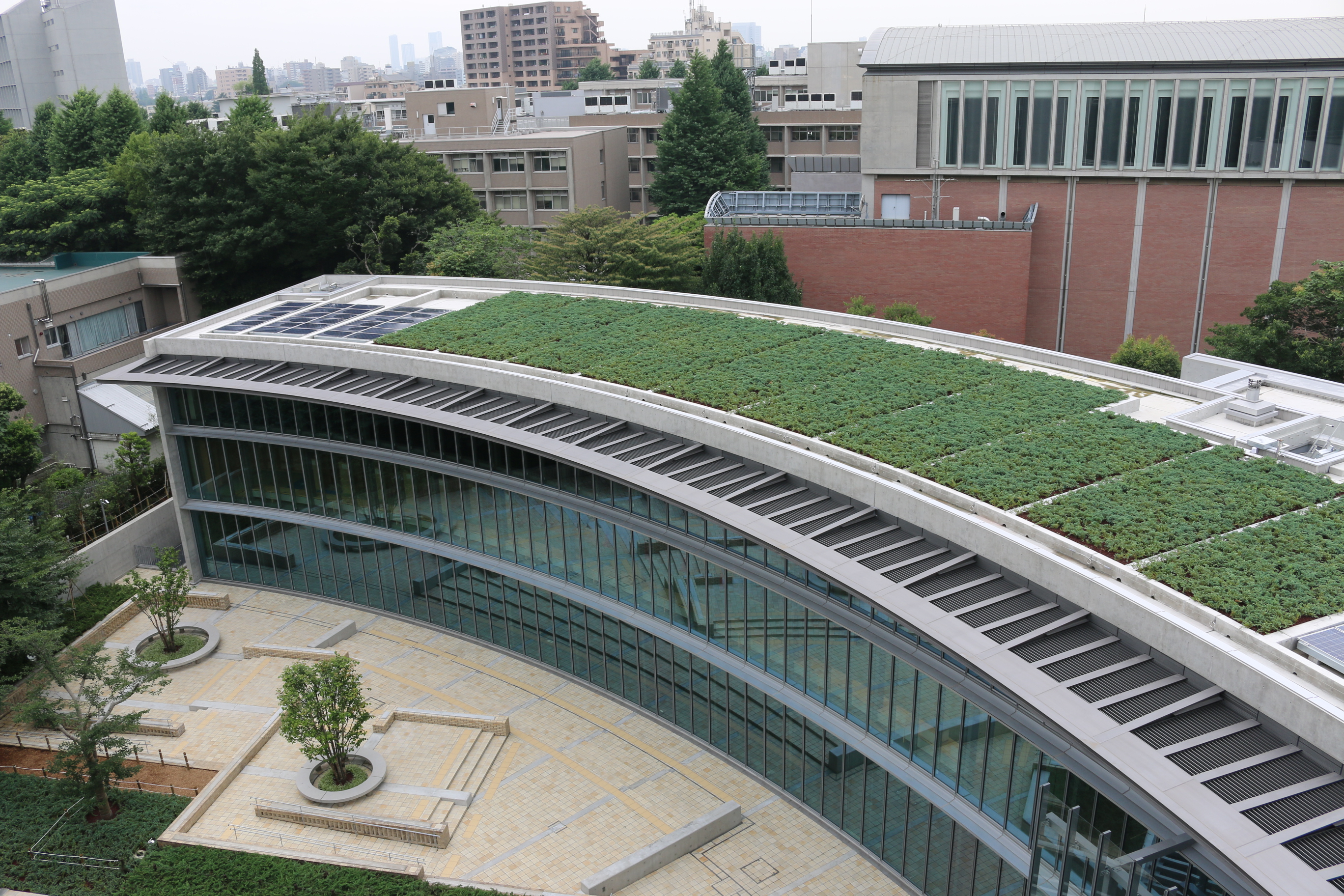

アーチ棟

国際子ども図書館アーチ棟は、ガラスに覆われた、美しい曲線を描く弓状の建物です。緩やかに弧を描くデザインは、本をめくるようなイメージで設計されました。

| 構造 | 鉄筋コンクリート構造 |

|---|---|

| 規模 | 地下2階 地上3階 |

| 延床面積 | 約6,184平方メートル |

| 収蔵能力 | 約65万冊 |

アーチ棟外観

アーチ棟南側は、透明性・解放感のある、全面ガラス張りのカーテンウォールとなっています。屋上にはソーラーパネルや緑地帯があり、雨水の再利用も行うなど、環境に配慮した建物です。

アーチ棟1階

講演会、研修会などを開催する多目的スペースです。100名規模収容の研修室1と50名規模収容の研修室2があります。

研修室1

研修室2

アーチ棟2階

児童書研究資料室

児童書の調査研究のための資料室です。入室には一定の手続きが必要です。ガラスのカーテンウォールで覆われた窓側に向けて広がる開放的な空間で、アーチ棟建物の曲面にあわせ、窓ガラスや壁もカーブを描いています。

その他

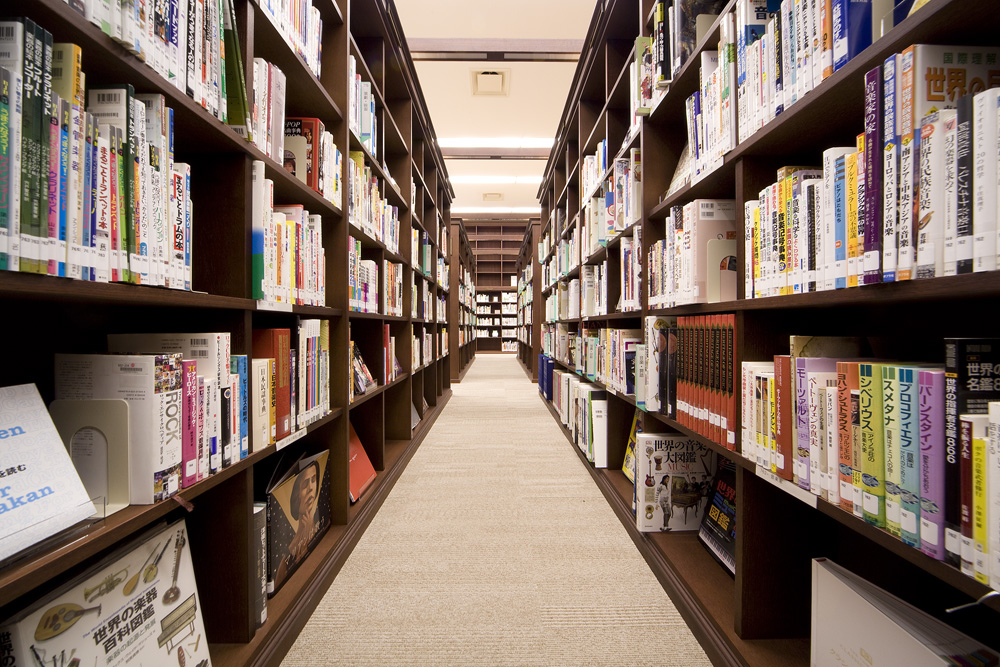

レンガ棟書庫

レンガ棟の北端を占める書庫の内部です。天井高を低くし、6層構造になっており、約40万冊の収蔵能力があります。

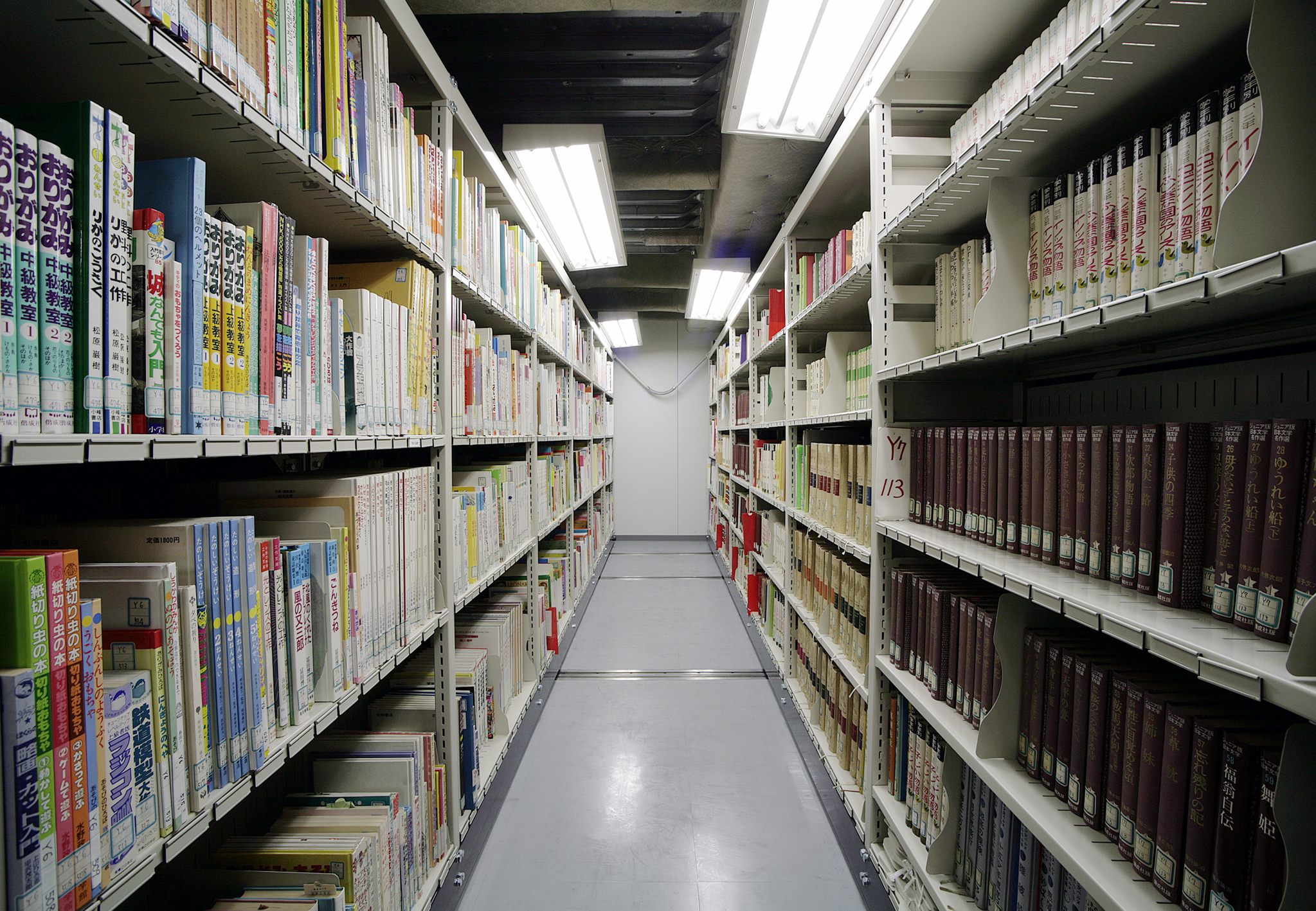

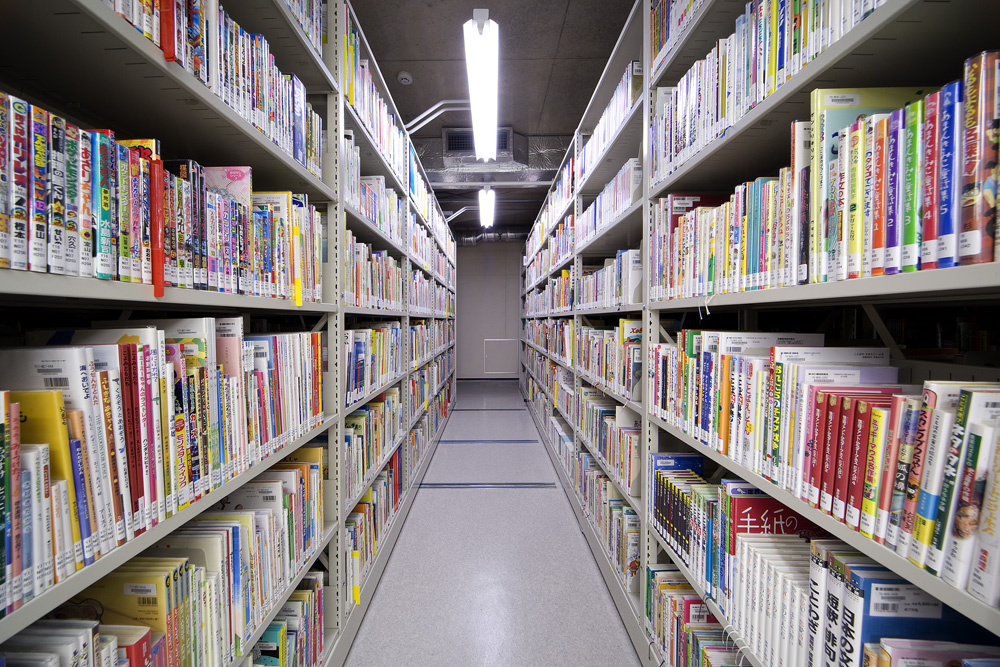

アーチ棟書庫

アーチ棟の地下にある書庫の内部です。建物全体が曲線を描く地上部分とは異なり、地下書庫は直線構造となっています。約65万冊の収蔵能力があります。

中庭・テラス・カフェテリア

帝国図書館創建当時の設計コンセプトである、中庭と一体となった図書館環境を造るべく、アーチ棟はレンガ棟とともに中庭を囲むような形で建設されました。テラス席では、カフェテリア(レンガ棟1階)で購入されたランチ、軽食などを食べることができます(雨天時除く)。

鬱金(ウコン)桜

小泉八雲記念碑に向かって左側にある桜です。淡黄色の花が咲きます。

鬱金桜