第一部 出版の塔

「出版の塔」では、まず、翻訳DBから見えてきた特徴を年代に沿って述べる。翻訳DBで一番古い資料(No.3)、二番目に古い資料(No.4)を紹介した後、1960年代から現在までを三つの時期に分け、それぞれの時期にどんな国・地域で日本の児童書が受け入れられていったのかを見ていく。次に、翻訳国の多様性がわかるような事例や、複数の大陸にわたる広い地域で受け入れられている事例を紹介し、つづいて翻訳DBで件数の多い1~5位の国・地域(韓国、台湾、中国、アメリカ、フランス)を順に取り上げる。最後に、ノンフィクションについて、自然科学、社会科学といった分野に分けて紹介する。

| 年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 3件 | 91件 | 450件 | 1135件 | 1781件 | 3023件 |

その1 年代別の特徴と地域の広がり

年代別の特徴 1960~1970年代

出版者が日本の児童書を海外へ紹介するようになったのは、1960年代から1970年代初頭である。ボローニャやフランクフルトで行われたブックフェアに出品することで、日本の児童書が世界に知られるようになった。先駆者となったのは至光社と福音館書店である。この年代に海外で翻訳されたもののうち、両社が占める割合は6割を越える。

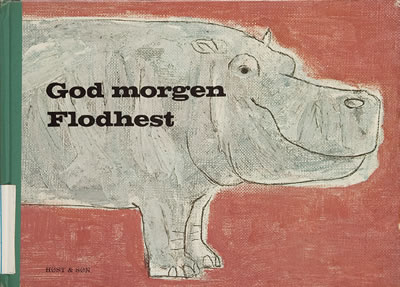

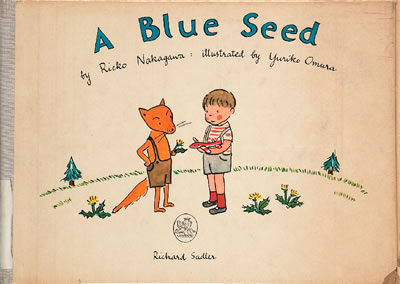

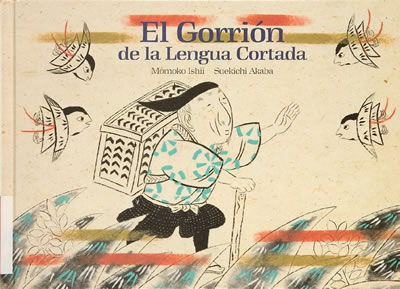

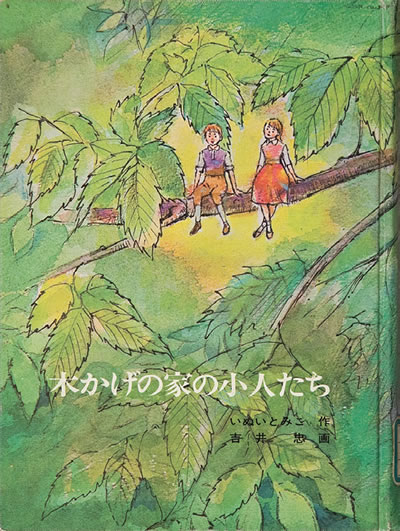

1960年代は、主にアメリカ、イギリス、ドイツ、デンマークなど、欧米で出版された。至光社が杉田豊(No.5)や三好碩也(No.6)、岩崎ちひろなどの絵本を海外で紹介し、福音館書店が『こどものとも』で活躍する中谷千代子・岸田衿子コンビの絵本(No.7)や中川李枝子・大村百合子コンビの絵本(No.8)、石井桃子の幼年童話(No.9)などを海外で紹介していった。また、偕成社は「世界おはなし絵本」シリーズを翻訳するようになった。

至光社や福音館書店は、1970年代になってさらに積極的に海外へ日本の児童書を紹介していったが、それに続き、学習研究社、講談社なども児童書を翻訳し、海外で出版するようになった

年代別の特徴 1980~1990年代

1980年代から1990年代にかけては絵本・文学以外の翻訳が増えてきた。あかね書房の「科学のアルバム」、岩崎書店の「カラー版自然と科学」、福音館書店の「かがくのとも」、フレーベル館の「フレーベルの科学えほん」、ポプラ社の「ポプラ社の実験・観察シリーズ」といったように、各出版者が相次いで科学絵本や科学読み物のシリーズを翻訳し、海外へ売り出すようになった。

一方で、大友康夫・渡辺茂男コンビの「くまたくんのえほん」(No.10)や岩村和朗の14ひきのシリーズ(No.11)、いもとようこの「こねこちゃんえほん」(No.12)、柿本幸造・蔵冨千鶴子コンビのどんくまさんシリーズ(No.13)など、動物を主人公にした絵本シリーズが多くの国で翻訳された。

1980年代はアメリカ、フランス、イギリス、ドイツでの出版がピークを迎え、その後は徐々に出版件数が減ってくる。逆に、アジアでの出版件数が増えてくる。1980年代にアメリカ、フランスとともに出版件数が多かったのは韓国である。1990年代になると台湾の出版件数が急激に伸び、1位の韓国に次いで出版件数が多かった。

年代別の特徴 2000年~現在

2000年代に入ると、欧米の中ではフランスで変わらずに多く出版され続けるが、アメリカ、イギリス、ドイツでの出版がぐっと少なくなる。一方、アジア、特に韓国での出版が飛躍的に伸びてきた。韓国、台湾に続き、中国やインドネシアでの出版も増えてきた。1980~1990年代に起こった政治の民主化や経済発展、印刷技術の向上などが、出版事情に大きく影響しているといえよう。また、欧米に比べて言語の壁が低いことが、出版を後押ししていると考えられる。アジア諸国では幼年童話やファンタジーも数多く翻訳されるようになってきた。

1990年代から徐々に出版件数を増やしてきたポプラ社は、2000年代になると福音館書店を抜き、出版件数がもっとも多くなる。ポプラ社からは、ささきようこの「くまくんのあかちゃんえほん」(No.17)や宮西達也のティラノサウルスシリーズ(No.18)などが出版されている。ちなみにポプラ社の翻訳出版先も韓国、中国、台湾が圧倒的に多い。

世界に広がる日本の児童書

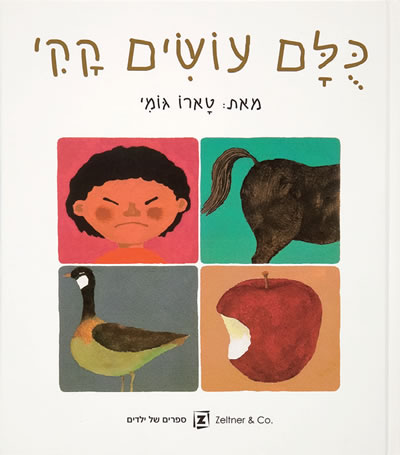

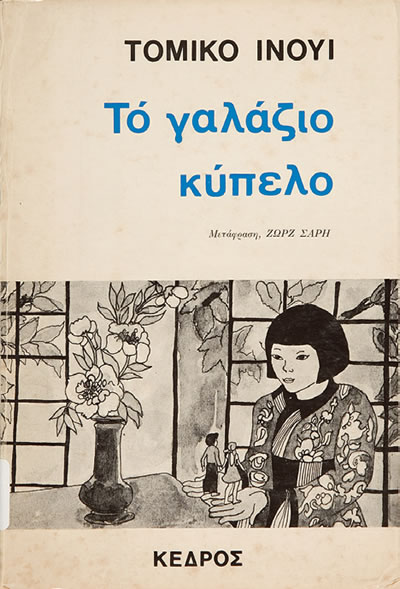

当館の翻訳DBに収録されている国・地域は日本を除き56ある。ベネズエラ(No.19)やイスラエル(No.20)、スリランカ(No.21)、ギリシャ(No.22)といった普段目にする機会の少ない国・地域でも翻訳されている。ヨーロッパの各国で翻訳されている作品、アジアのみで翻訳されている作品、ある一国で翻訳されている作品など様々である。一方、一つの作品が広い地域で翻訳されているものもある。例えば、『おおきなもののすきなおうさま』は、アメリカ、イギリス、オランダ、スイス、デンマーク(No.24)、フィンランド、フランス、ノルウェー、中国(No.25)、南アフリカで翻訳されており、『きんぎょがにげた』は、アメリカ(No.26)、イギリス、韓国、台湾、エジプト(No.27)で翻訳されている。

国・地域別でみると、韓国がもっとも多く、翻訳出版件数は2177件である。次いで台湾が1206件、その次が中国の537件というように、3位まではアジアの国・地域が占めている。4位はアメリカで501件、5位はフランスで486件である。

国・地域別翻訳出版件数ランキング

| 順位 | 国・地域 | 件数 |

|---|---|---|

| 1位 | 韓国 | 2177 |

| 2位 | 台湾 | 1206 |

| 3位 | 中国 | 537 |

| 4位 | アメリカ | 501 |

| 5位 | フランス | 486 |

| 6位 | インドネシア | 300 |

| 7位 | イギリス | 249 |

| 8位 | ドイツ | 233 |

| 9位 | タイ | 198 |

| 10位 | 香港 | 104 |

| 順位 | 国・地域 | 件数 |

|---|---|---|

| 11位 | オランダ | 94 |

| 12位 | イタリア | 78 |

| 13位 | デンマーク | 70 |

| 14位 | スペイン | 67 |

| 15位 | フィンランド | 50 |

| 16位 | スウェーデン | 45 |

| 17位 | シンガポール | 34 |

| 18位 | スイス | 32 |

| 19位 | インド | 22 |

| 19位 | オーストラリア | 22 |

著作権の関係上、本電子展示会に写真を掲載していない資料もあります。