本文

書誌

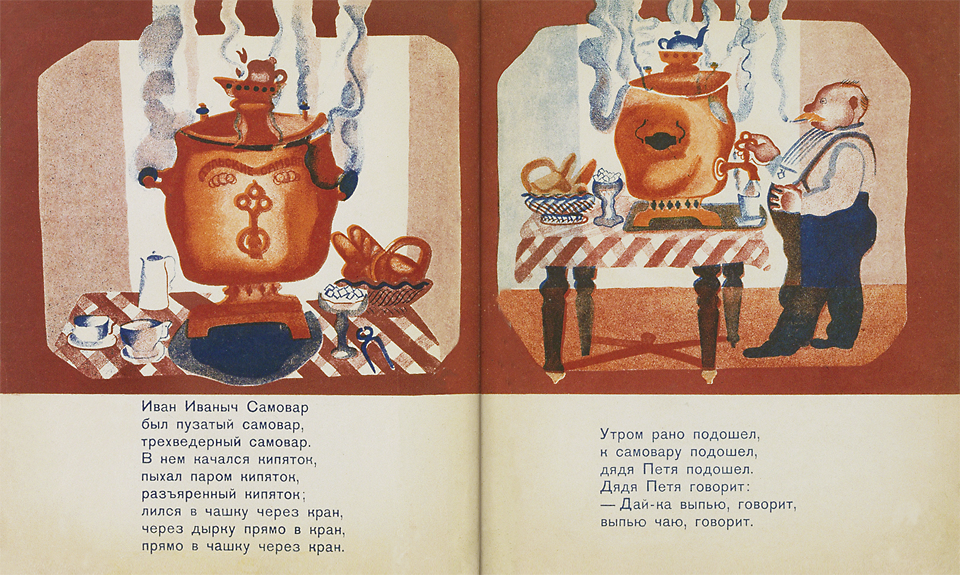

(♪) 朝早く、サモワールのところへやってきた、ペーチャおじさんやってきた。「さあて、お茶をのもうかな」

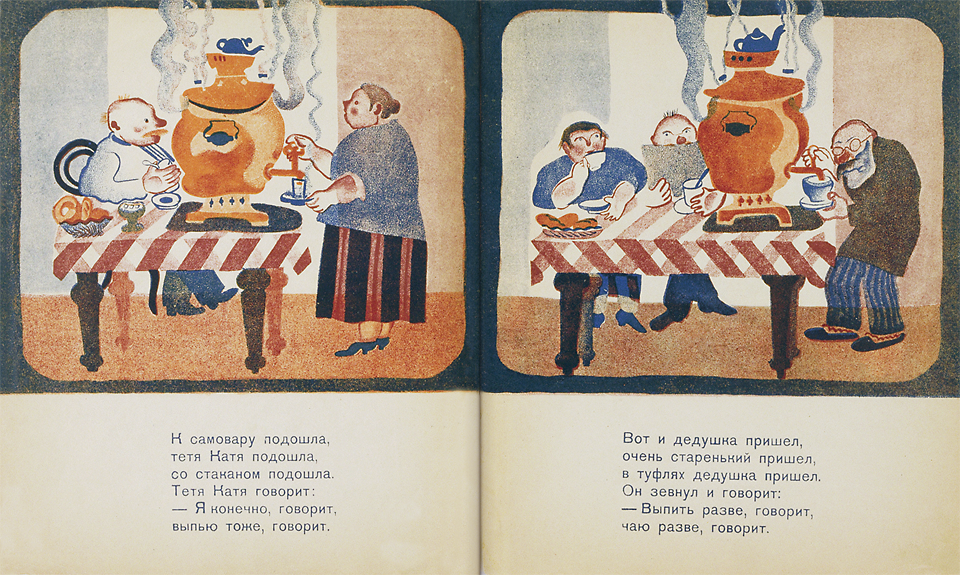

(♪) そこへおじいさんも、やってきた、お年をめしたおじいさん、スリッパはいてやってきた。あくびをしながら。「さあて、お茶をのむとするか」

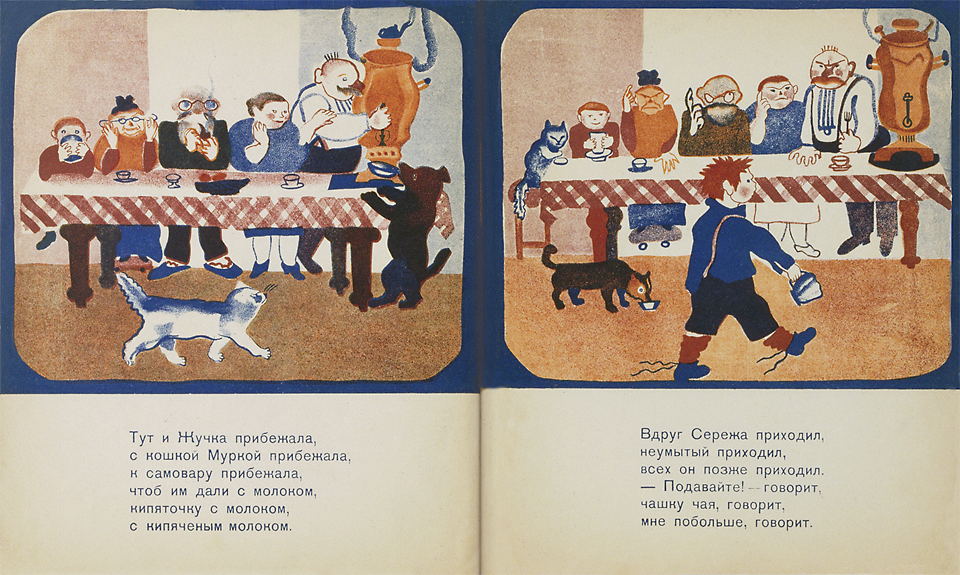

(♪) とつぜん女の子がかけてきた、サモワールにむかってかけてきた。「お茶をいれて! うんとあまいお茶をおねがい」と、このまごむすめ。

(♪) すると、とつぜんセリョージャがあらわれた、顔もあらわずにやってきた、いちばんあとからやってきた。「ぼくにお茶をくれよ! なるべくたっぷりな」

8ページには朗読はありません

9ページには朗読はありません

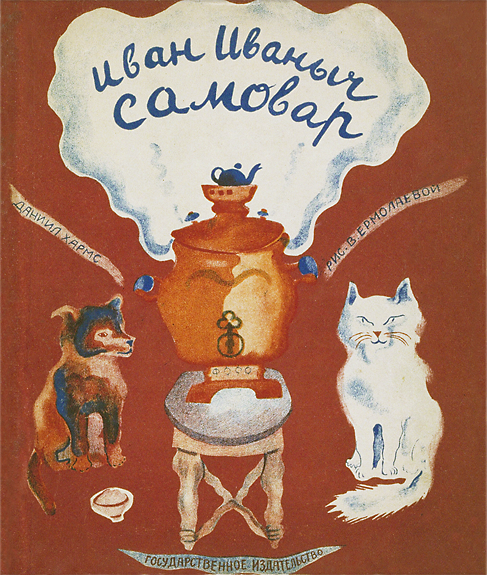

ダニイル・ハルムス(1905–1942)作

ヴェーラ・エルモラーエワ(1893–1938)絵\

ハルムスは、ロシア・アヴァンギャルド芸術運動に連なる詩人、作家、劇作家。ペトログラードで生まれ、本名はダニイル・イワーノヴィチ・ユヴァチョフ。幼いときから想像力豊かで個性的な少年は、学校時代すでにハルムスというペンネームを思いついたという。未来派の詩人フレーブニコフの影響を受けて詩作を始め、1928年、詩人ヴヴェジェンスキーらとアヴァンギャルドの文学グループ「オベリウ」(“リアルな芸術のための結社”の頭文字)を結成し、新感覚でとらえた実験的な作品を発表した。不条理的傾向の前衛的なハルムスの成人向き作品の出版は困難だったが、彼の才能を高く評価したマルシャークのすすめで、児童文学の仕事を始める。1928年から児童雑誌に詩が載り始め、『イワン・イワーヌィチ・サモワール』や『ミリオン』なども出版された。しかし、アヴァンギャルド芸術運動に対する党の締め付けが厳しくなり、三度に及ぶ逮捕の後、1942年監獄の病院でこの世を去った。

10ページには朗読はありません

画家エルモラーエワもまたロシア・アヴァンギャルド芸術運動の活動家だった。ロシア共和国中西部のサラトフ県ペトロフスクで生まれ、ペトログラードのベルンシュテイン美術学校で学び、立体派や未来派などの抽象美術に関心を持つ。1918年、画家アリトマンらとともに出版を目的とする美術家グループ「セボードニャ(今日)」を結成し、絵本を出版した。1919年、ヴィテプスク(現ベラルーシ共和国)へ赴き美術学校で教鞭をとり、1921年にはシャガールの後任として、校長に就任した。また、同校に招聘したシュプレマティズム(絶対主義)の創始者マレーヴィチに心酔して、彼がヴィテプスクに創設したグループ「ウノヴィス」(新しい芸術の主張者)に参加する。

11ページには朗読はありません

1920年代後半からペトログラードで、児童雑誌や絵本のイラストレーションの仕事を再開した。ヴヴェジェンスキーの詩『多くの動物たち』(1928年)の挿し絵では個性的なとらえ方で動物を描き、『漁師たち』(1930年)では、大胆な筆づかい、重厚な色調で自然をとらえた。シュプレマティズムの画家ユージンとの共作で実験的な工作絵本『机の上の動物園』(1930年)なども出版した。1933年からゲーテの『ライネケ狐』のリトグラフを作成していたが、その表現に反ソビエト的要素があると咎められ1934年に逮捕され、カザフスタンに送られた後、処刑されたという。

12ページには朗読はありません

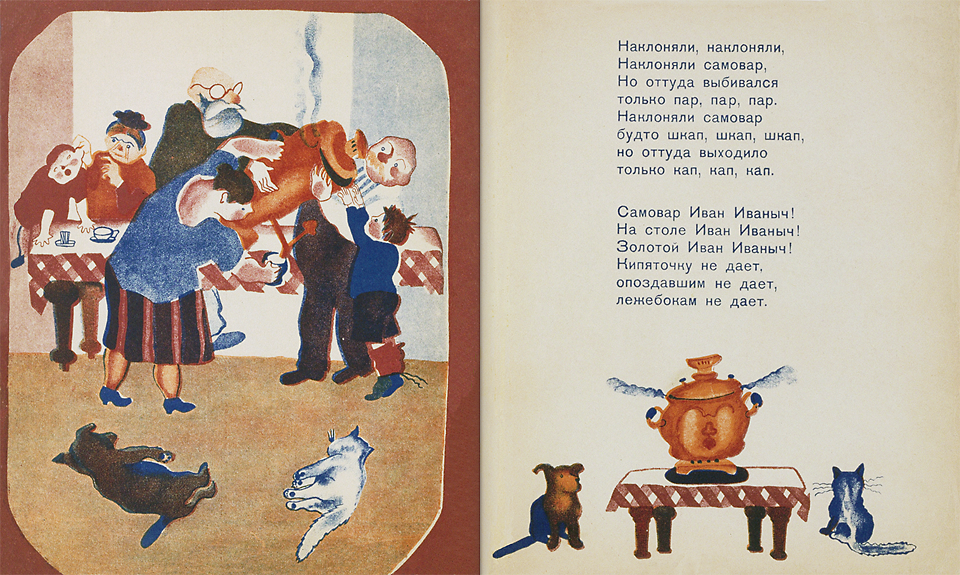

ともに悲劇的な人生の最後を遂げた詩人と画家による絵本だが、『イワン・イワーヌィチ・サモワール』(1929年)は、工夫が凝らされた楽しい絵本になっている。ハルムスの詩には言葉づかいに遊び心があり、リズミカルで、歌のように響く。エルモラーエワは、映画的効果を強調するためか、各ページを枠で囲み、登場人物が増す毎にテーブルが伸びたり、お湯が少なくなるにつれてサモワールがやせていくという描き方をしている。エルモラーエワの挿し絵は、深みのある色調で描かれ、新しさのなかに民衆芸術の雰囲気を感じさせる。