本文

書誌

3ページには朗読はありません

4ページには朗読はありません

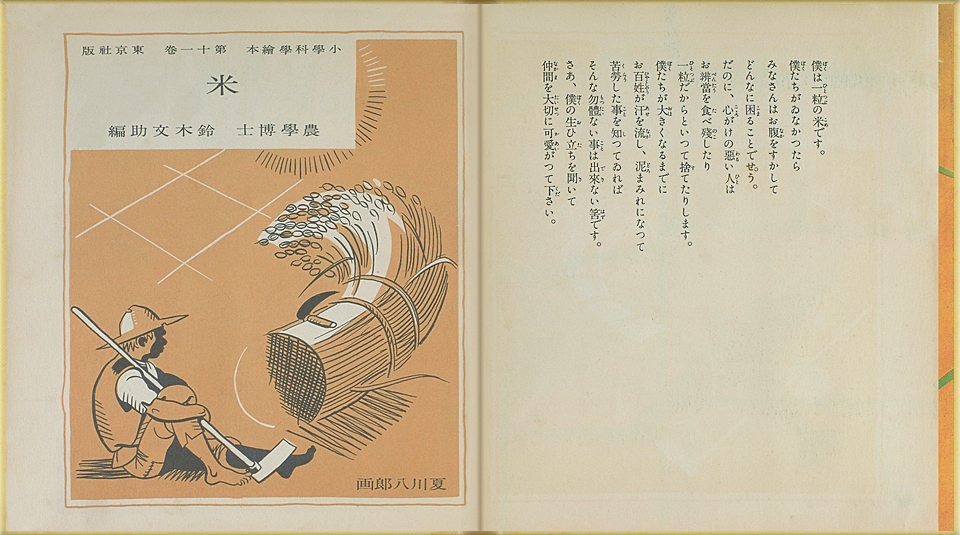

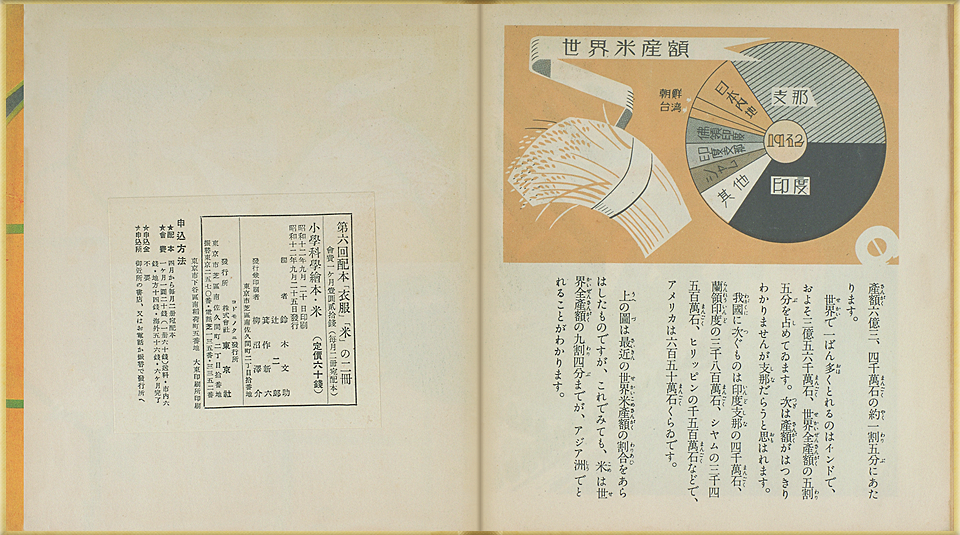

(♪) <奥付> 発行の昭和12年9月というところにご注目ください。この年の前年には、「2・26事件」というクーデター事件がありました。またこの年の7月には、「盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)」という、日中戦争の発端になった事件が起こっています。そんな重苦しい時代に、日本で初めての小学科学絵本シリーズが刊行されたのでした。そこにはどんな時代にあっても、子どもたちに知識や文化の継承を試みようした先人の気持ちが、深く込められているような気がします。

22ページには朗読はありません

23ページには朗読はありません

24ページには朗読はありません

25ページには朗読はありません

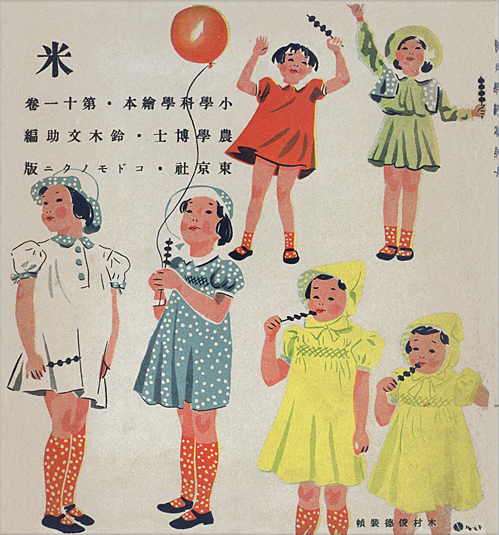

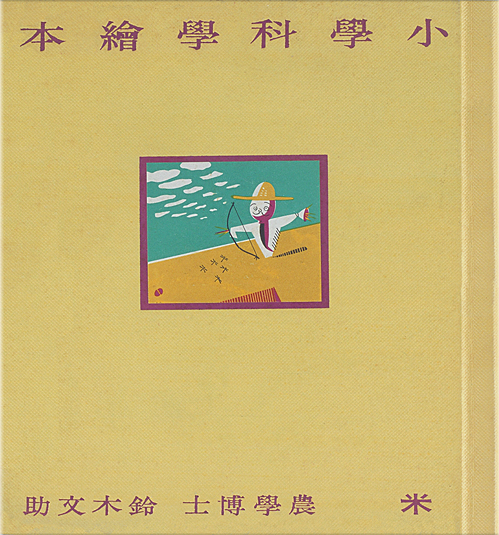

農学博士 鈴木文助(明治21<1888>年–昭和24<1949>年)編

夏川八郎(柳瀬正夢)(明治33<1900>年–昭和20<1945>年)絵

\

<「小学科学絵本」シリーズ>

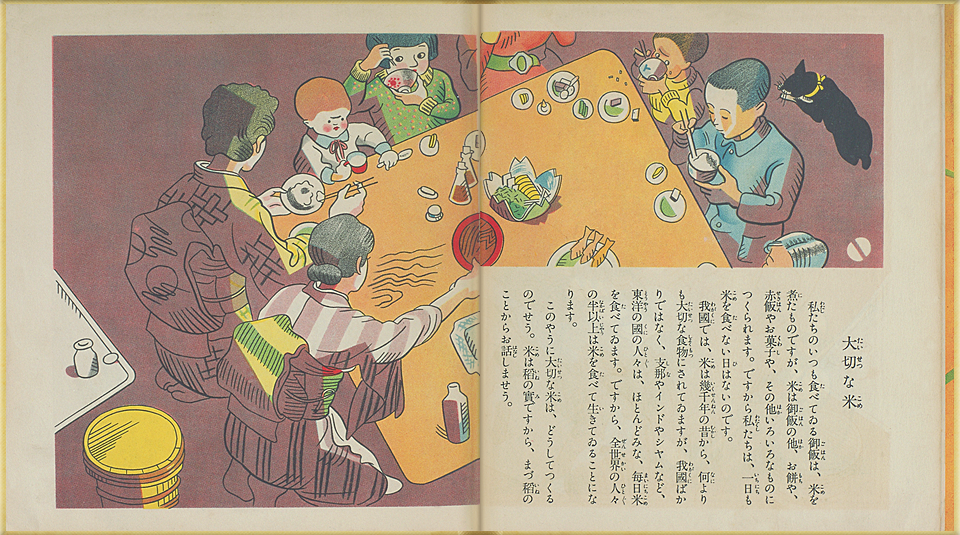

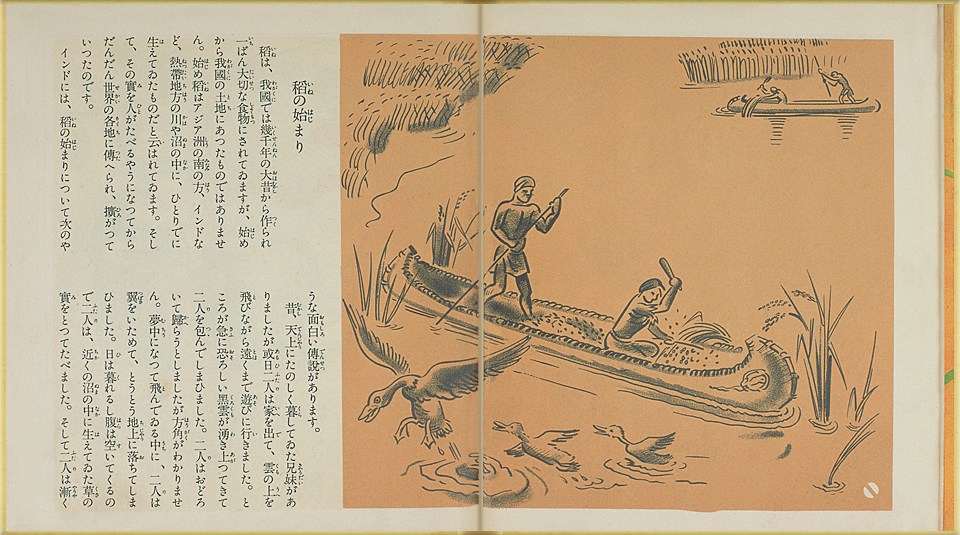

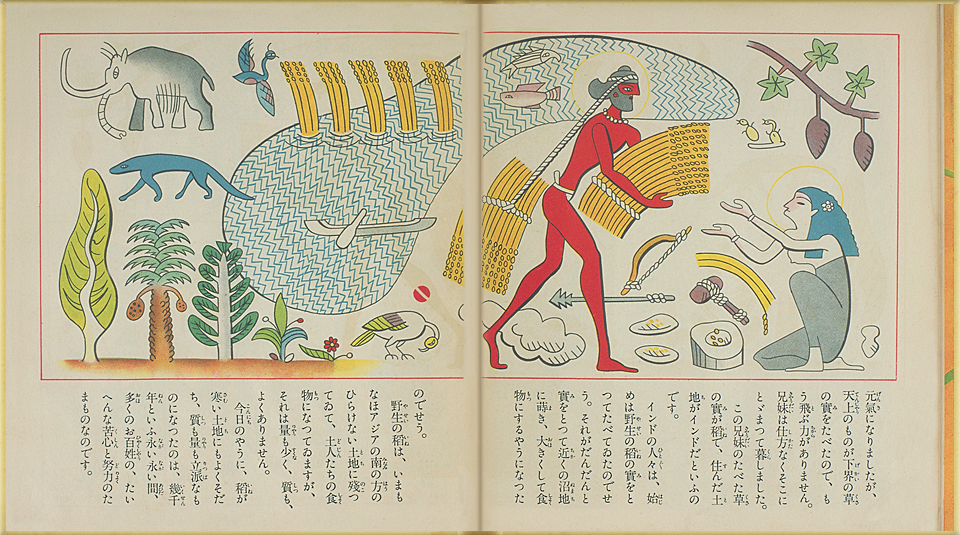

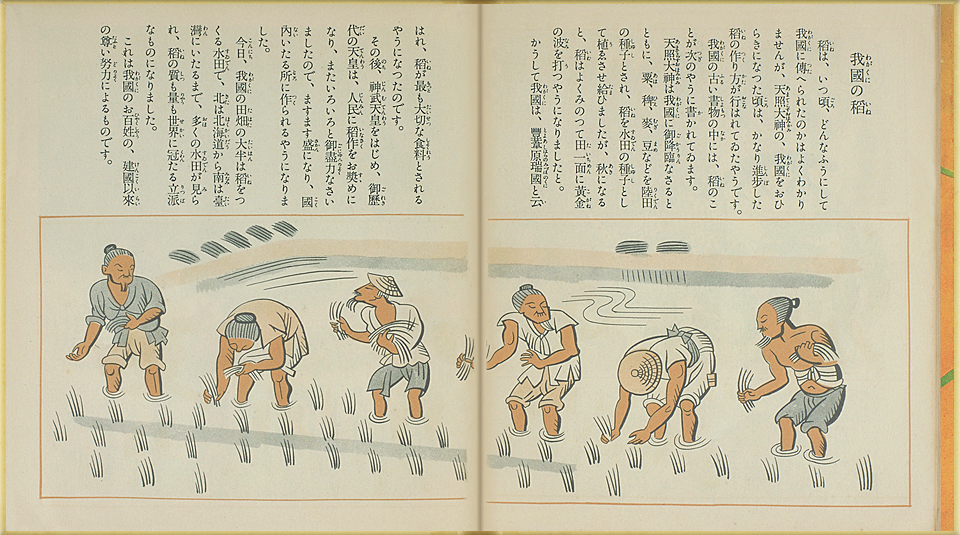

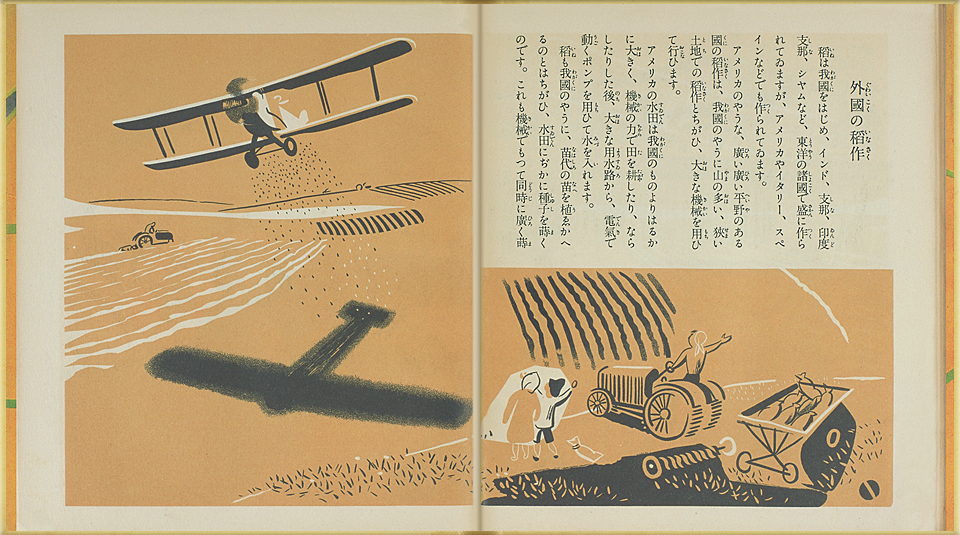

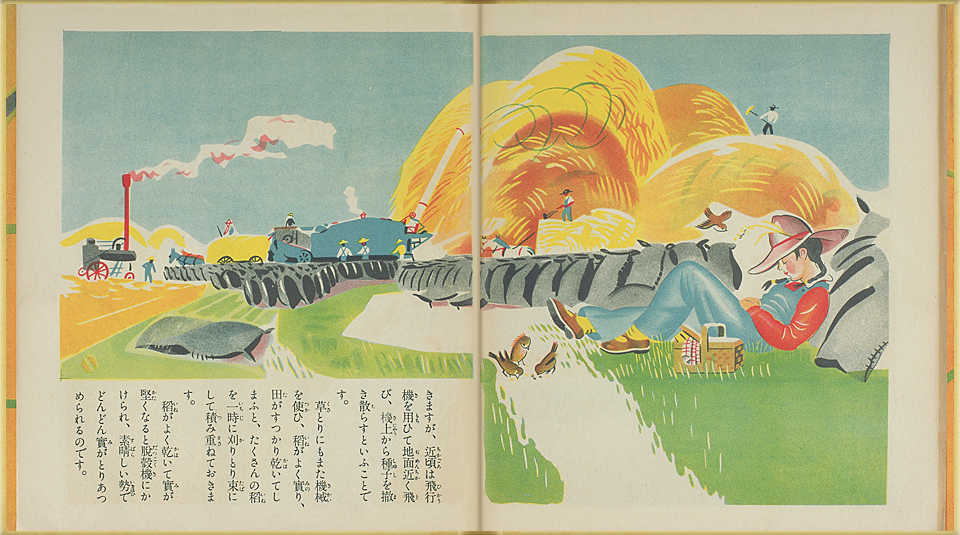

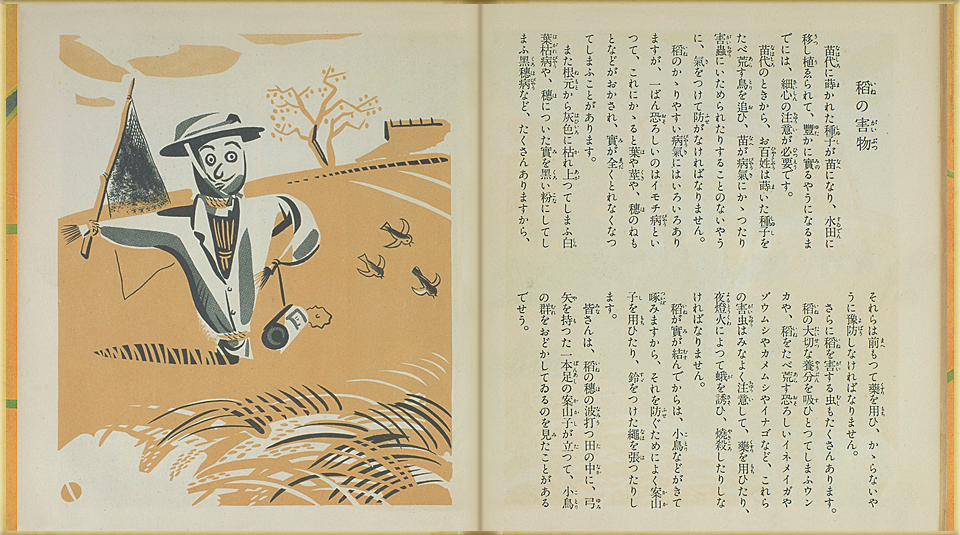

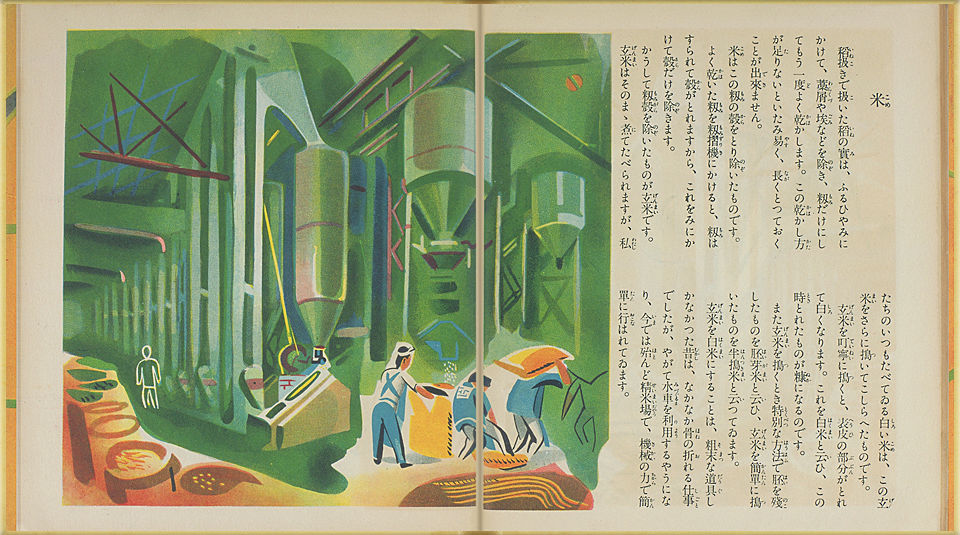

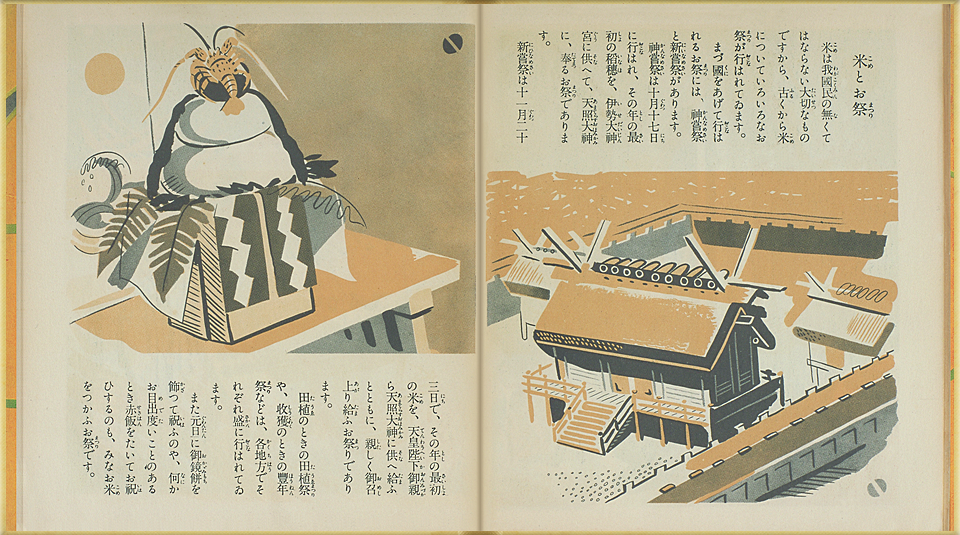

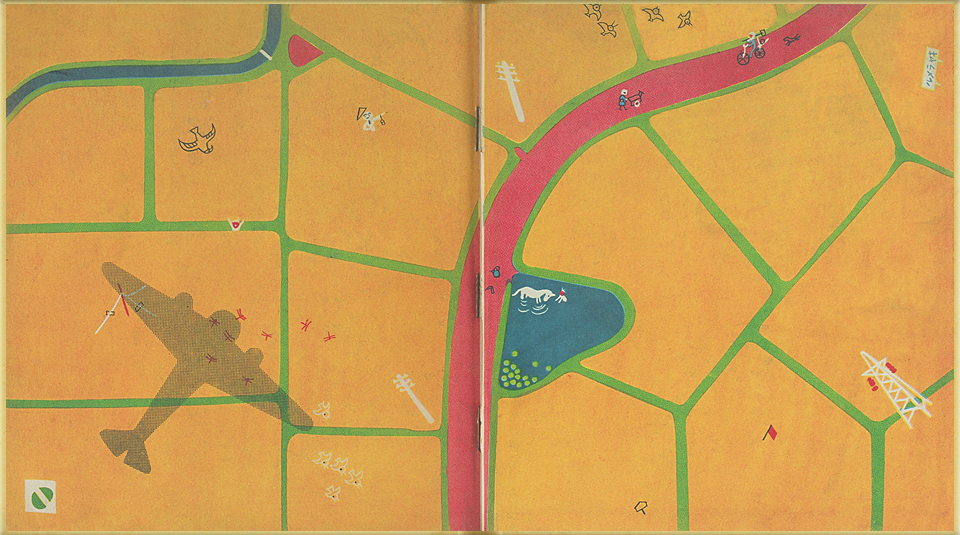

昭和12(1937)年に東京社から刊行された「小学科学絵本」全12巻は、日本で最初の科学絵本シリーズといわれています。テーマはほぼ三つのジャンルに分かれていて、農学博士の鈴木文助が「砂糖」、「米」など食物ジャンル、理学博士の箕作新六が「石炭」、「鉄鋼」など地下資源ジャンル、工学博士の辻二郎が「飛行機」、「汽車」など乗り物ジャンルの編者になっています。また画家には時代の最先端で活躍する村山知義や夏川八郎(柳瀬正夢)、山下謙一などを起用して、子どもたちにとって身近で基本的なテーマを、科学的・文化的な視点でわかりやすく解説しようとした画期的なノンフィクションシリーズでした。

26ページには朗読はありません

<編者と画家>

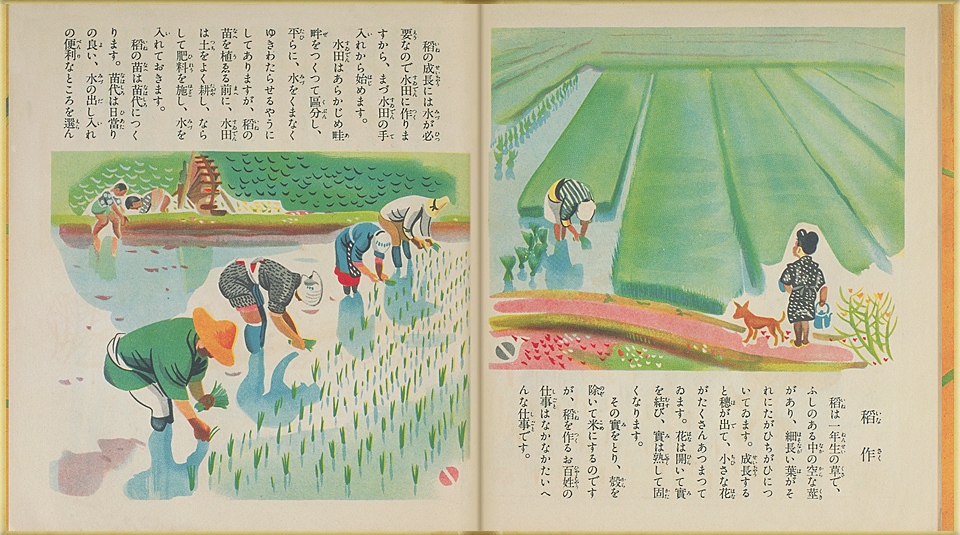

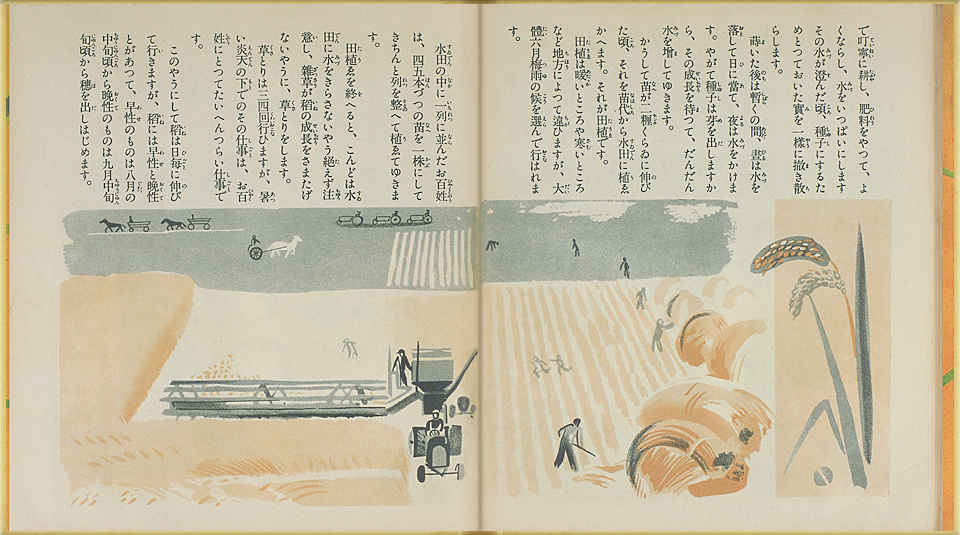

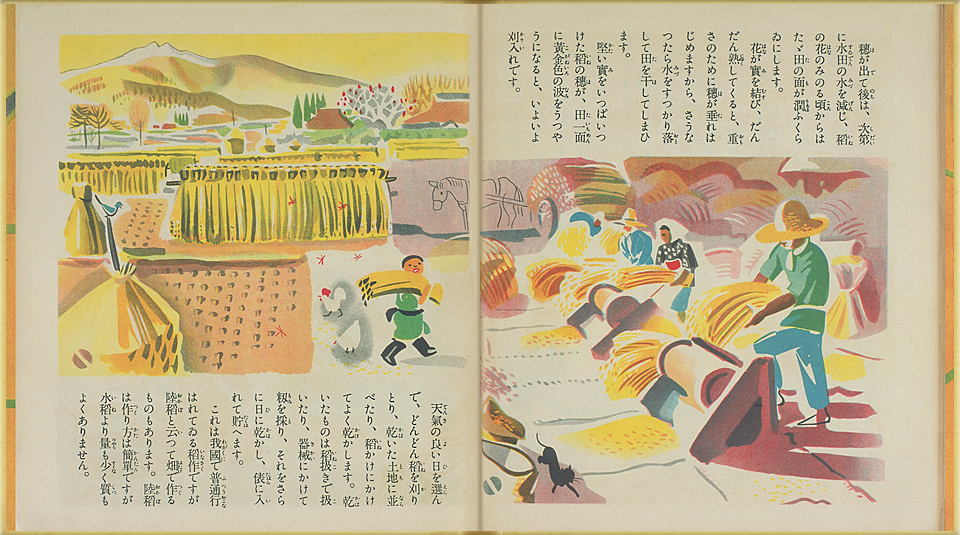

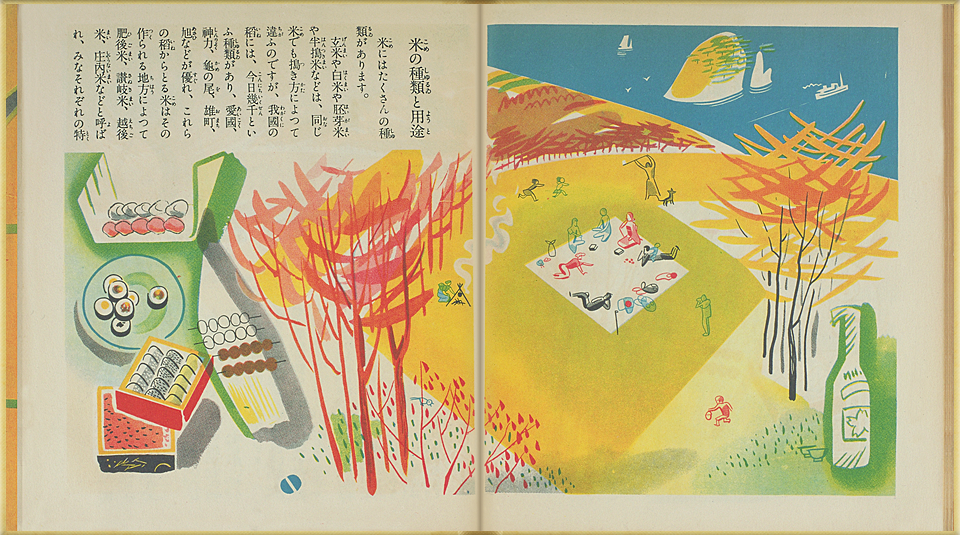

『米』の編者・鈴木文助は東大農学部卒業。生化学者で農学博士。ビタミンB1の発見で有名な鈴木梅太郎の養子でした。京都大学・東京大学の教授を歴任し、農学部長も務めています。画家の夏川八郎は本名柳瀬正夢。早くから多彩な才能を開花させ、絵画・デザイン・風刺漫画・写真分野などでの前衛的な活躍は、アヴァンギャルドの旗手と言われました。この絵本にも伝統と西欧的表現の自然な調和が見られます。終戦の年、新宿駅で空襲にあって亡くなりました。

27ページには朗読はありません

<作品の意義>

この『米』を含めて、シリーズ全体がアメリカのピーターシャムの絵本シリーズの影響を受けていることは、早くから指摘されていました。しかし私たちがこの絵本を開いて真っ先に思うのは、昭和12(1937)年というシリーズが誕生した時代のことです。日中戦争から太平洋戦争へ、日本はますます暗い方向へ突き進んでいました。そんな中でこの絵本は、主食の米がテーマであるにもかかわらず、食糧増産などという掛け声ではなく、米の科学的・文化的な意味を、学者と芸術家の力をかりて子どもたちにしっかり伝えようとしているのです。この作品の意義を語るとしたら、まずそのことなのではないでしょうか。