本文

書誌

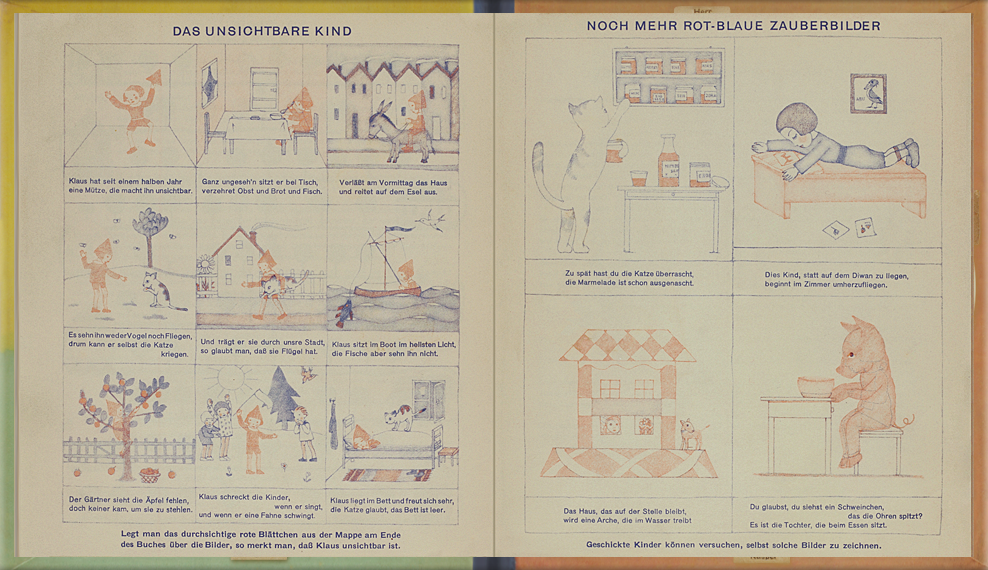

赤と青の魔法の絵もうすこし。遅過ぎた、と猫はがっかり。マーマレードの瓶は、とっくに空になっていたのです。(♪) この子どもはソファの上に寝ころがっているのに、部屋の中を飛んでいることになりました。(♪) この家はそのまま箱船になり、水の上を走ります。(♪) とんがった耳をした豚と思うでしょう。でも、ちがいます。それはおやつを食べている女の子なのです。(♪)

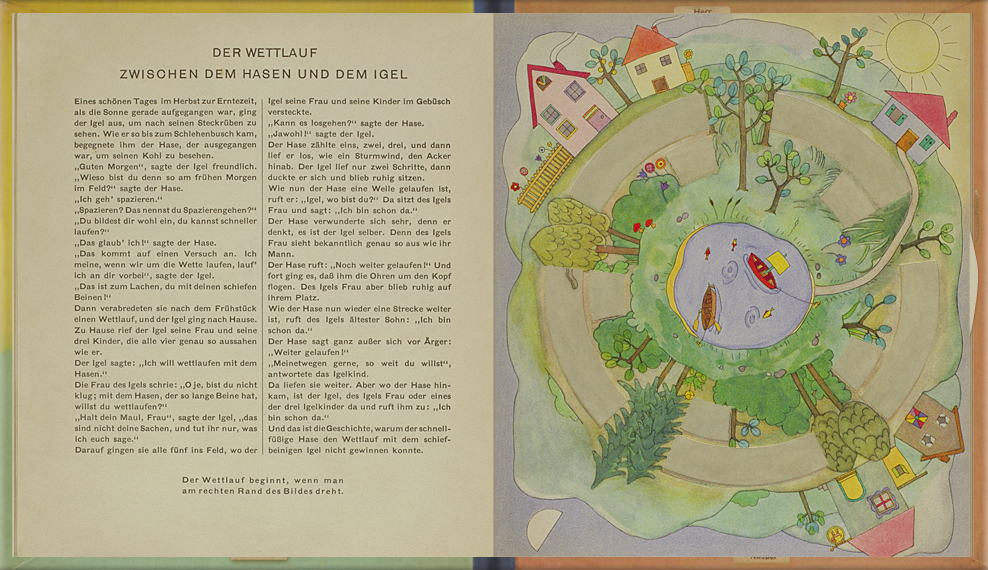

(♪) 家にかえると、はりねずみは彼とそっくりな奥さんと三人の子どもをよんで言いました。「ぼくは野うさぎと競争することになった。」「かてっこないわ!」と奥さんは言いました。「気にしなくていいよ、奥様。頼むことだけしてくれれば良いのです」

(♪) 五人はそろって野原に行き、はりねずみは奥さんと三人の子どもを生け垣のなかに隠しました。「用意はいいかい?」と野うさぎがききました。「いいよ」とハリネズミが言いました。

(♪) 野うさぎは「いち、に、さん」とかぞえると、竜巻のように駆け出しました。はりねずみは一、二歩ふみだすと、静かにうずくまりました。しばらく走ったあと、野うさぎは叫びました。「はりねずみ、どこにいるの?」 そこに座っていたはりねずみの奥さんが言いました。「ここにいるよ!」 野うさぎはたいそう驚きました。

(♪) 野うさぎは叫びました。「また、いくぞ!」 野うさぎがしばらく走ると、はりねずみの息子が叫びました。「僕はもうここにいるよ」 野うさぎは怒って言いました。「もっと、遠くまでいくんだ!」「何処までも、お好きなだけどうぞ」 はりねずみの息子が答えました。(♪)

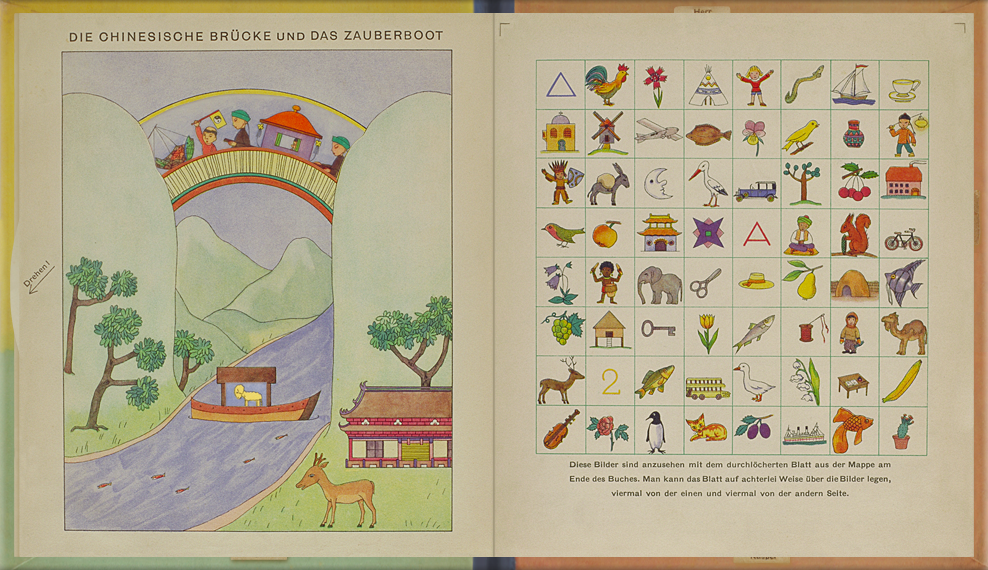

子どもの絵だけになーれ! 鳥の絵だけになーれ! 動物の絵だけになーれ! 魚の絵だけになーれ!

家の絵だけになーれ! 花の絵だけになーれ! 果物の絵だけになーれ! 乗り物だけになーれ!

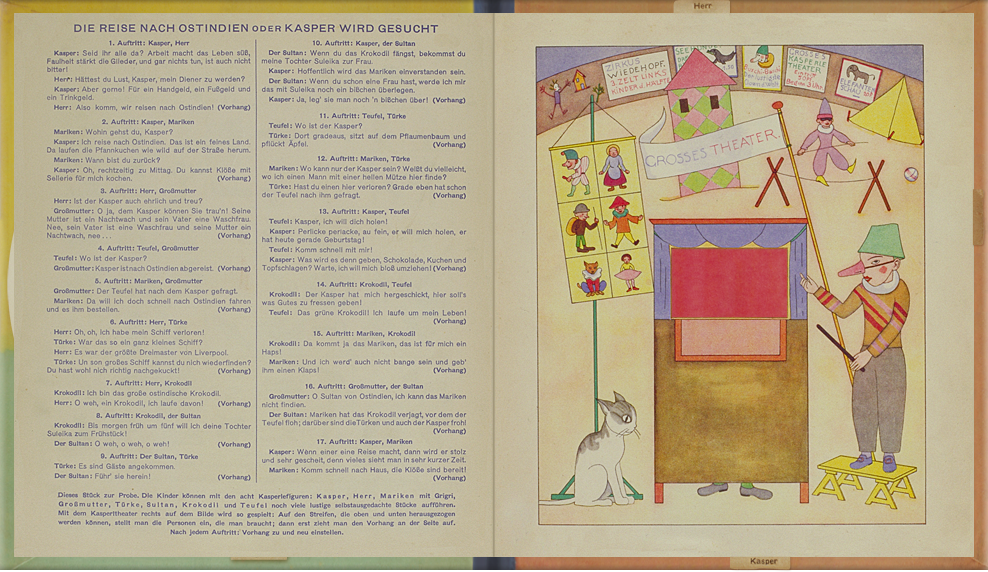

(♪) 第二幕 カスパとマリケン。マリケン「カスパ、何処へ行くの?」 カスパ「東インド諸島だよ。そこは素敵な場所で、ホットケーキが町中に生えてるんだって!」 マリケン「いつ帰ってくるの?」 カスパ「お昼ご飯までには帰るよ。団子とセロリをつくるから」

(♪) 第三幕 紳士とおばあさん。紳士「カスパは忠実で正直ですか?」 おばあさん「もちろん、カスパは信用出来ますよ。おかあさんは夜警で、おとうさんは洗濯女です。いや、ちがった、おとうさんが洗濯女で、おかあさんが夜警で、あ、ちがう、ちがう」

(♪) 第四幕 悪魔とおばあさん。悪魔「カスパはどこ?」 おばあさん「カスパは東インド諸島へ行きました」

(♪) 第五幕 マリケンとおばあさん。おばあさん「悪魔がカスパを探していたよ」 マリケン「東インド諸島へ行って、彼に言わなくては」

(♪) 第六幕 紳士とトルコ人。紳士「ああ、なんてこった!船が見つからない!」 トルコ人「とっても小さな船だったんですか?」 紳士「リバプールから来た三本の帆がある船だった」 トルコ人「そんな大きな船が見つからないって言うんですか? ちゃんと探してないんですよ、きっと」

(♪) 第七幕 紳士とワニ。ワニ「おれはでっかい東インドわにだ!」 紳士「お助けを! わにだ、逃げよう!」

(♪) 第八幕 ワニとスルタン。ワニ「明日の朝五時に、あなたの娘スライカを朝ご飯としていただきたい」 スルタン「困った、どうしよう」

(♪) 第九幕 スルタンとトルコ人。トルコ人「お客様がみえました」 スルタン「お通ししなさい」

(♪) 第十幕 カスパとスルタン。スルタン「もしワニを捕まえてくれば、王女スライカを嫁にやろう」 カスパ「マリケンが良いって言ってくれるといいけれど」 スルタン「もしもう既に奥さんがいるのなら、もうちょっと考えてみよう」 カスパ「ええ、もうちょっと考えてみよう」

(♪) 第十一幕 悪魔とトルコ人。悪魔「カスパは何処?」 トルコ人「あそこのスモモの木に座って、林檎をもいでいるよ」

(♪) 第十二幕 マリケンとトルコ人。マリケン「カスパはどこにいるの? 色付き帽子をかぶった男がどこにいるかおしえて」 トルコ人「はぐれたの? ちょうど今、悪魔が探していたよ」

(♪) 第十三幕 カスパと悪魔。悪魔「きみを捕まえにきたよ」 カスパ「え? え? ぼくを捕まえにきたの? 今日は誕生日だからつかまんないよ!」 悪魔「はやくこい!」 カスパ「何を食べられる? チョコレート、ケーキ、それとも水飴? ちょっと待って、着替えてくるから」

(♪) 第十四幕 ワニと悪魔。ワニ「カスパが行けって言ったんで来たんだけど。美味しいものがあるって?」 悪魔「緑のワニだ! 逃げろ! 殺されちゃう」

(♪) 第十五幕 マリケンとワニ。ワニ「マリケンが来た、しめた!」 マリケン「ひとつも怖くない。何かあげようか」

(♪) 第十六幕 おばあさんとスルタン。おばあさん「ああ、東インド諸島の王様! マリケンを探すことが出来ません」 スルタン「勇敢なマリケンは悪魔も逃げたワニを追い払い、トルコ人とカスパは救われました。実に、立派な行ないだったそうですよ」

(♪) 第十七幕 カスパとマリケン。カスパ「旅に出るものは皆、誇り高く賢くなくてはならない、なぜなら、こんな短時間に旅ではたくさん学ぶことがあるからね」 マリケン「さあ、家に急いで帰りましょう。おだんごが出来ているよ!」(♪)

9ページには朗読はありません

10ページには朗読はありません

11ページには朗読はありません

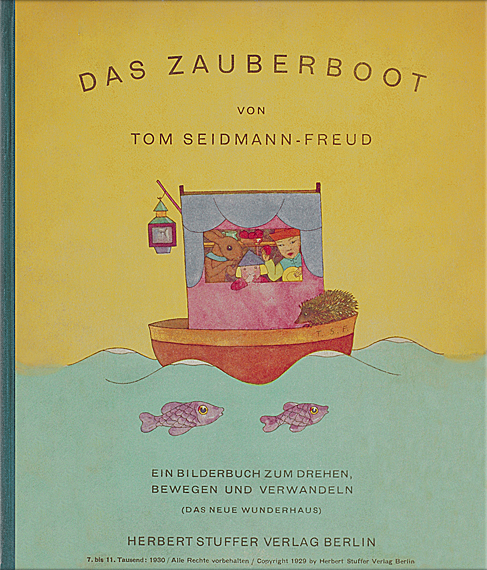

トム・ザイドマン・フロイト(1892–1930)作\

トム・ザイドマン・フロイトは1892年ウィーンに生まれる。精神分析学者ジグモント・フロイト(Sigmund Freud)の姪であった。若い頃から絵や文を多くかき、子どもの心に感情移入する力に優れ、1918年に最初の子どもの本を出版して以来、数多くの絵本を出版している。ユダヤ教教区に属していたので、彼女の本はヘブライ語でも出版されていた。1930年にベルリンで亡くなっているが、ドイツで彼女の本は1937年に発禁となった。

12ページには朗読はありません

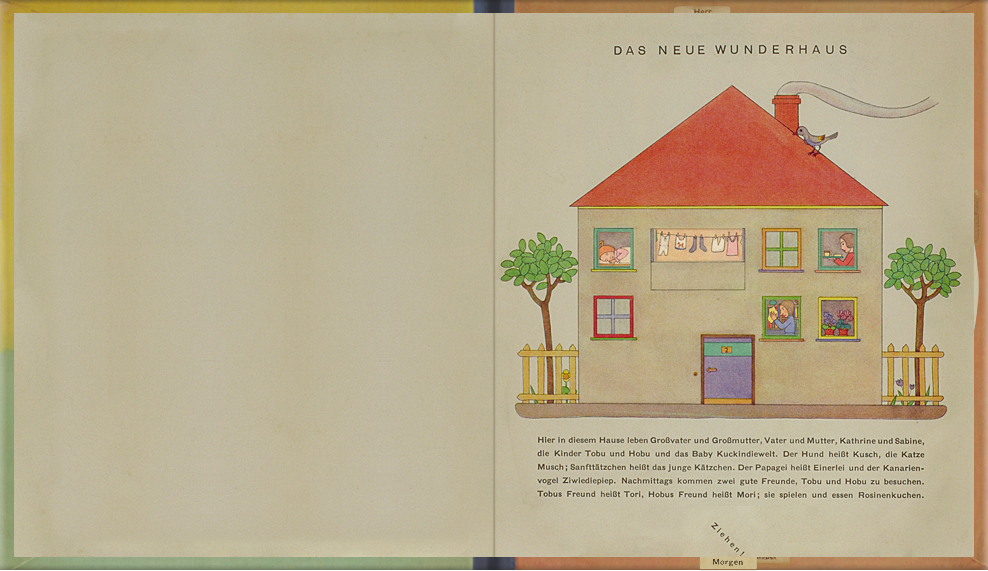

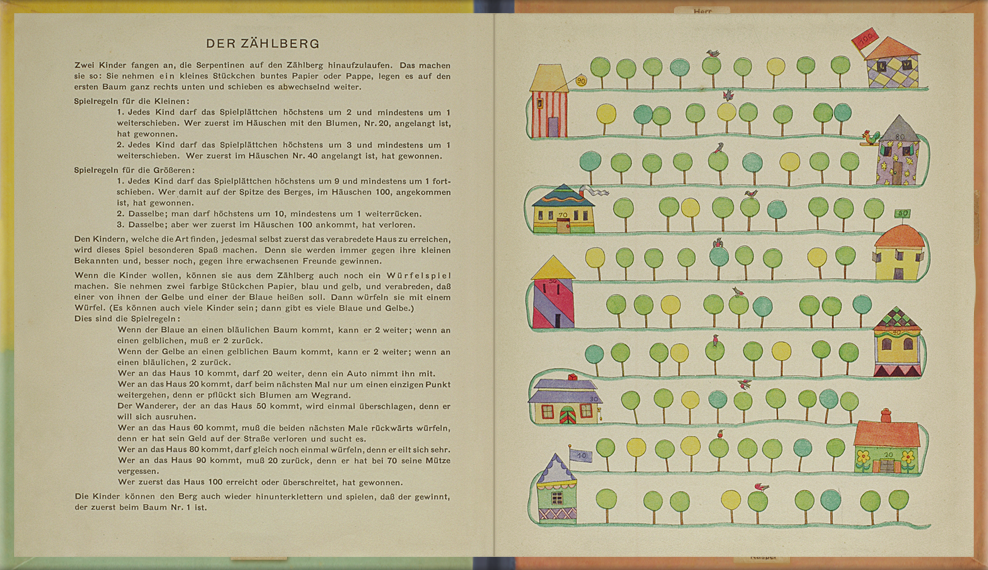

ザイドマン・フロイトの作品は、大人の想像世界から解放され、テキストにおいても、絵においても、子どもたちが印象深く追体験できるように、しかも子どもっぽくならずに描かれていると常に論評されてきた。その作品には、抒情的な表現は少なく、常に学齢前や低学年の子どもたちへの教育的配慮が感じられる。この「魔法の船」でわかるように、ザイドマン・フロイトの絵本には、伝統的な題材を、回したり動かしたり変形させたりして、再び語りあげる試みがなされている。また、1920年代〜1930年代の様式に影響を受けているが、1924年に出版された「ウサギのお話の本 Buch der Hasengeschichten」の非常に簡略化した様式で描かれた絵は、平面的でわかりやすさのために、絵の重なりや複雑な空間を排除して、事物だけでなく、状況までも孤立させた。対話を描くときも、身振りでわかるように側面図を用いた。絵本の教育的目的を、遊戯的に、しかしはっきりと目指し、子どもたちを自立した読者、まじめな観察者として受け入れた。

13ページには朗読はありません

1930年の論評で、ワルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)は、ザイドマン・フロイトの遊び読本「バンザイ、ぼくたちは読む! バンザイ、ぼくたちは書く(Hurra, wir lessen! Hurra, wir schreiben!)」を、このジャンルの「もっとも急進的な試みのひとつ」と呼んだ。彼は、特に、読本と書き取りノートを一緒にした着想を賞賛し、文字と絵を結びつけるという彼女の方法は、長い伝統の上に立っていることを検証した。

ザイドマン・フロイトの最も高い目標は、遊びを通して、無意識に練習させることであった。上記の遊び読本につけられた序文にはつぎのように述べられている。

14ページには朗読はありません

「ここでおこなわれている教育方法のもっとも大事な原則のひとつは、この方法が、ある課題の大人にあわせた学習『習得』や『達成』を目指すものではないということである。子どもの本質を考慮すれば、学習は本来大いなる冒険である。古い学校は、目的に向かい絶えず進むこと、全能なる大人が求めることが「できる」ようになるために相争うことを強要し、ほんとうにできるようになる扉を閉ざしてしまうのだ。」

ベッティーナ・ヒューリマンが『子どもの本の世界:300年のあゆみ』(1959)で“あの残酷な時勢によって突き落とされた忘却の淵から、いや絶滅の危険から救い出すことにしよう”といって紹介した『魔法の船』を、ここにそのまま紹介出来ることは幸いなことである。