本文

書誌

3ページには朗読はありません

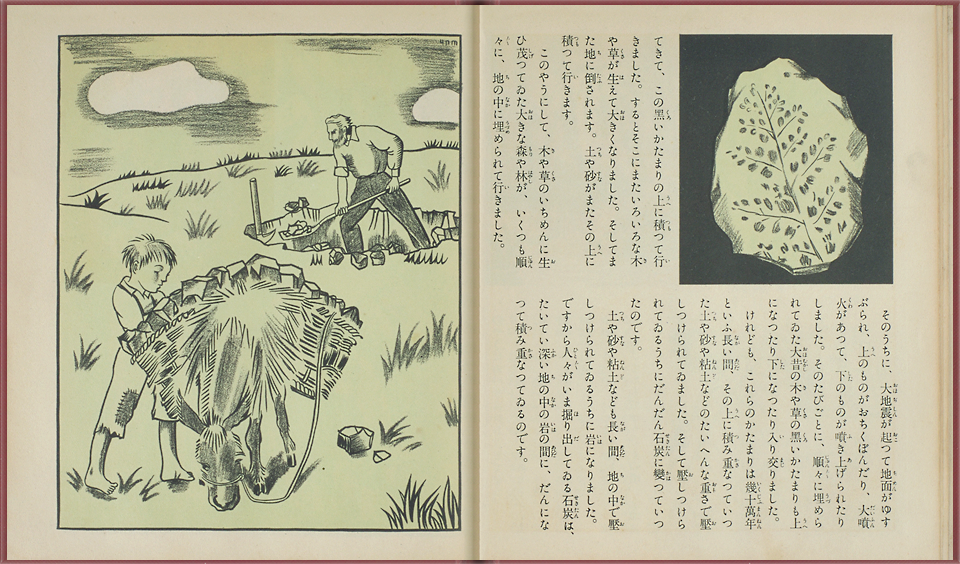

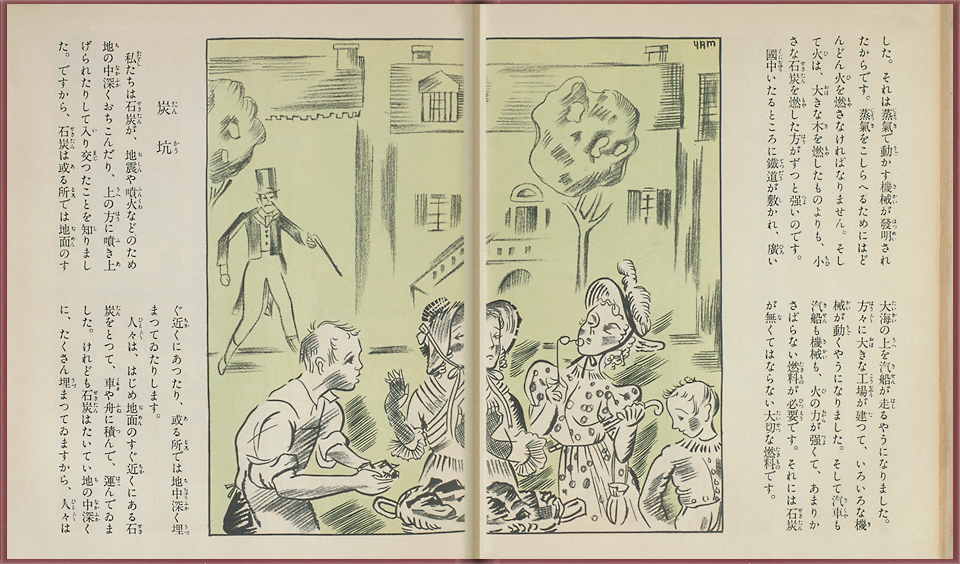

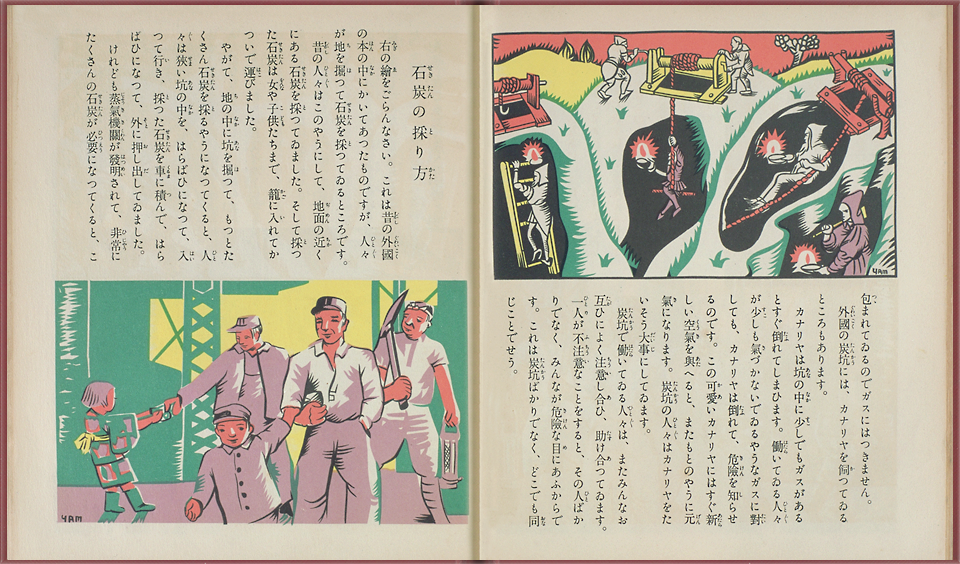

左ページの絵は、露天掘りの様子です。日本にはほとんど見られませんが、外国では石炭が地表に顔を出している場所がたくさんあります。お父さんが掘り出した石炭を、子どもがロバの背中に積んで、お手伝いをしているところでしょうか。

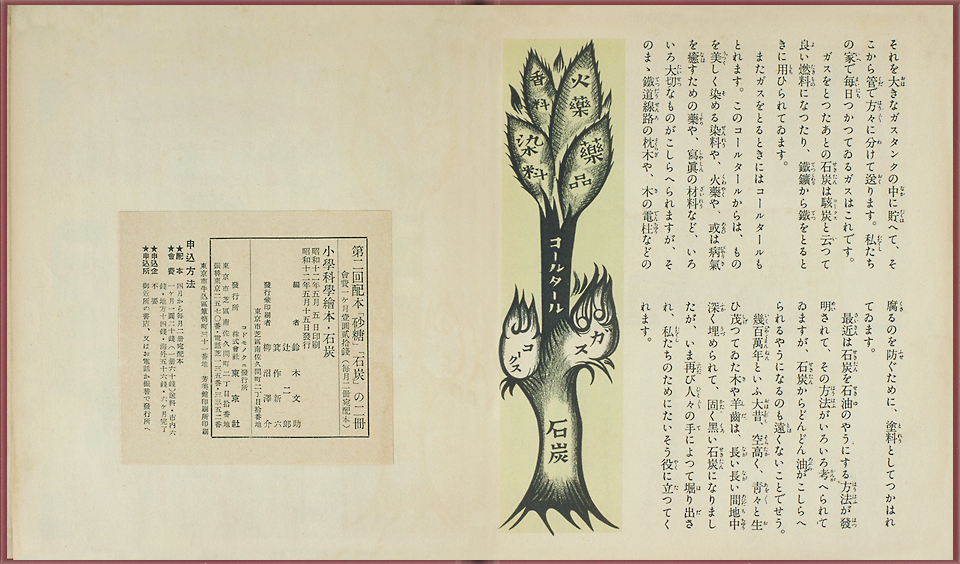

(♪) <奥付> この絵本は1937年5月に刊行されました。2ヶ月後の7月には、盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)という、日中戦争の発端となった事件が起こっています。時代の風潮として、石炭や石油などの「エネルギー重視」が叫ばれている時代でした。しかしこの絵本には、そんな偏りはまったく感じられません。人類にとっての貴重な地下資源について、子どもたちに基本的な知識を伝えようとする誠実な姿勢が感じとれます。この絵本の価値は、そんなところにあるのかもしれません。

21ページには朗読はありません

22ページには朗読はありません

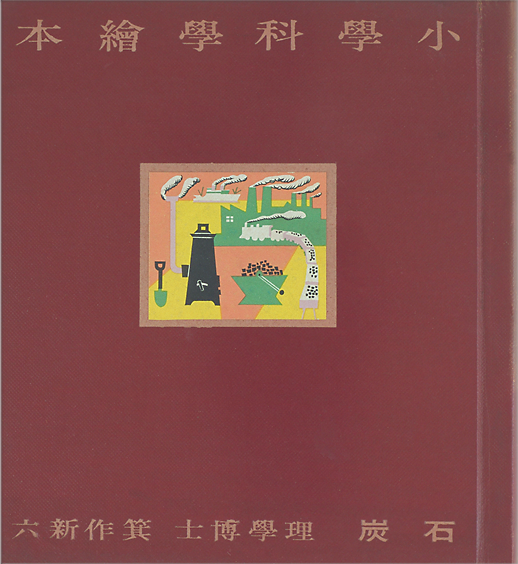

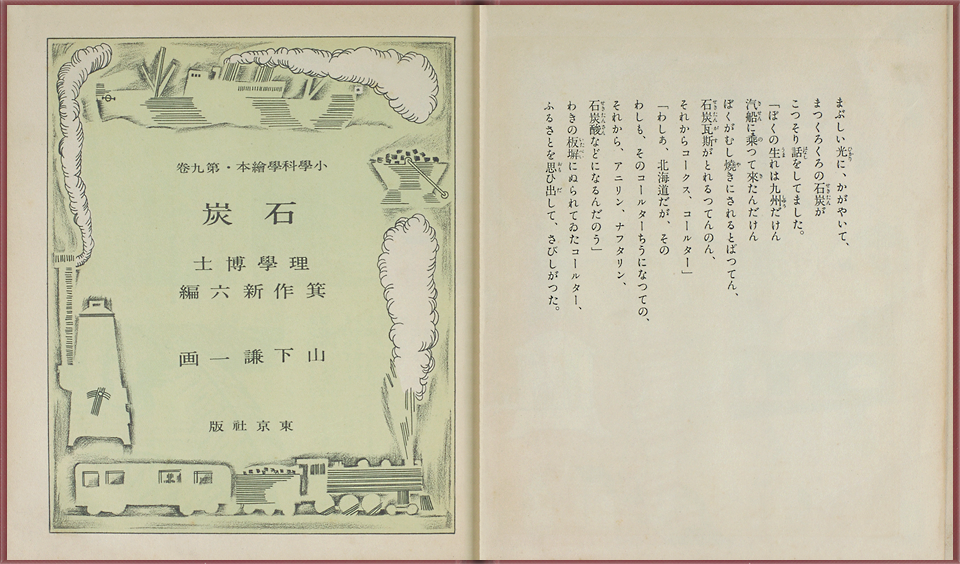

理学博士 箕作新六(明治26<1893>年–昭和28<1953>年)編

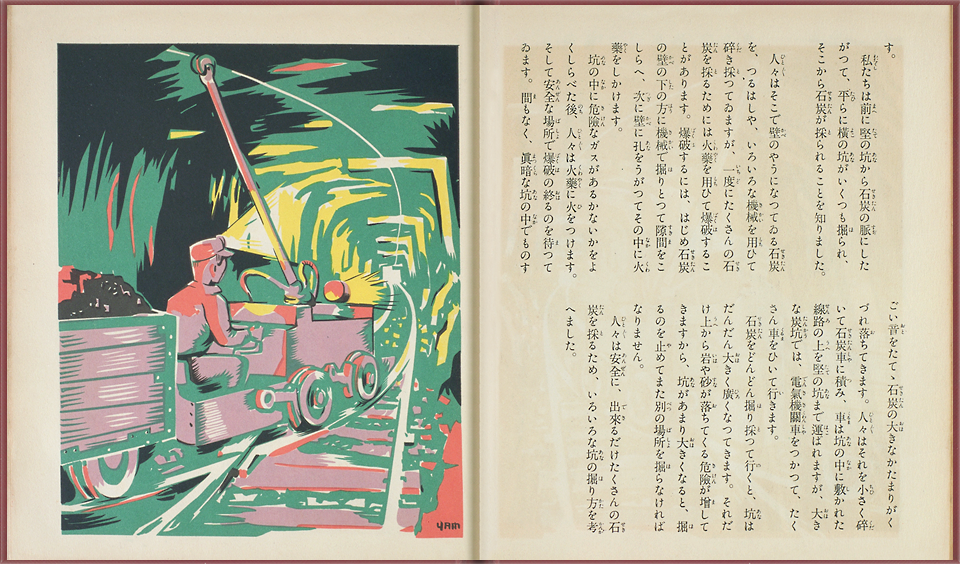

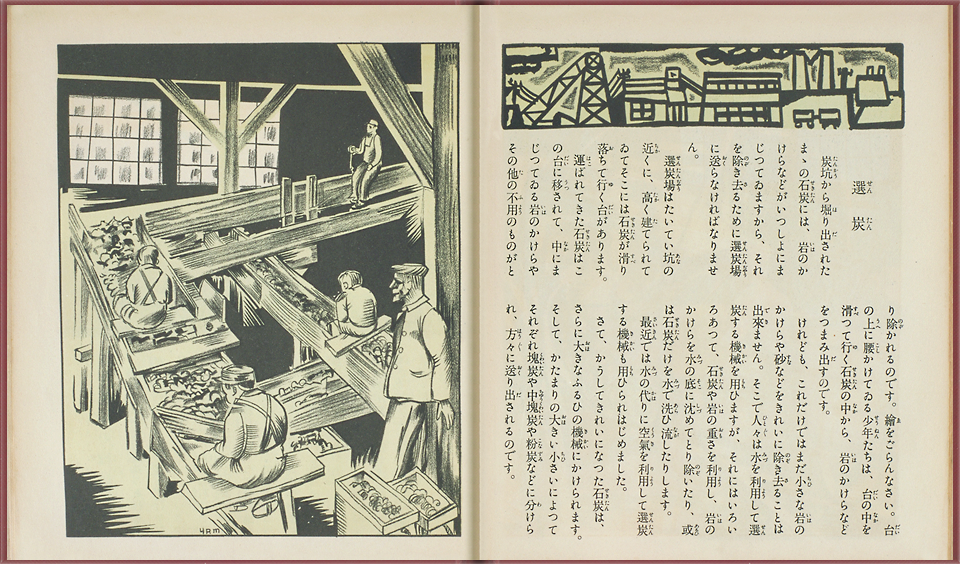

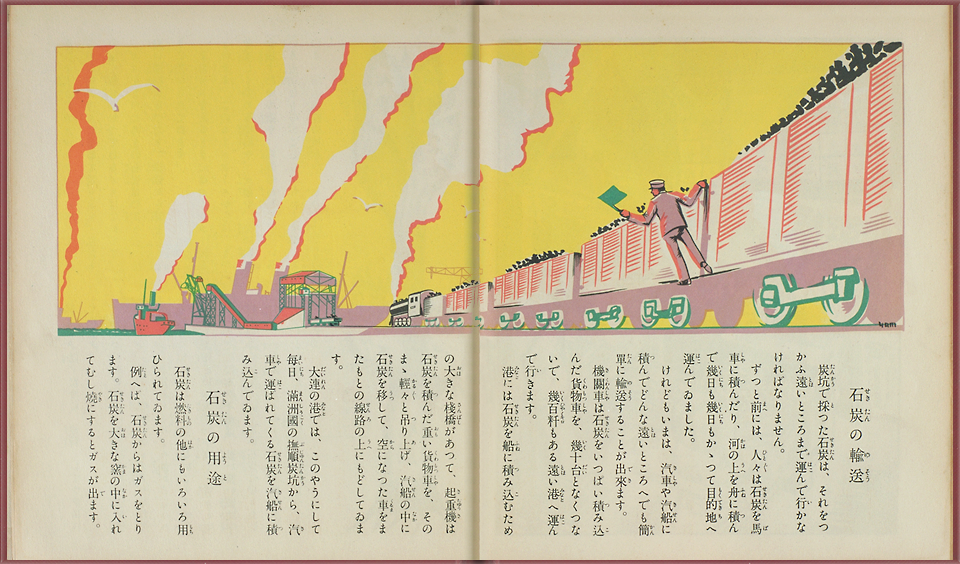

山下謙一(生没年不詳)絵

\

<「小学科学絵本」シリーズ>

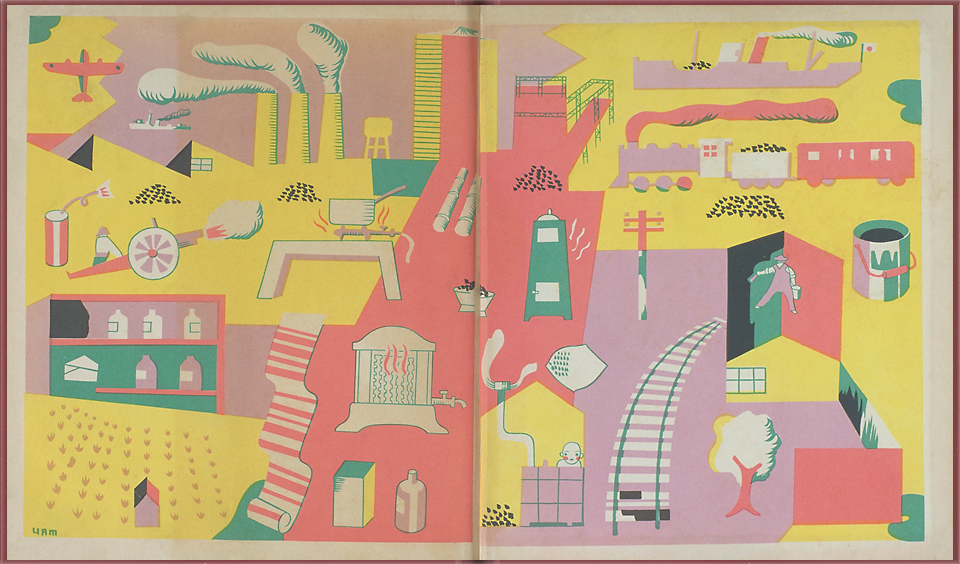

昭和12(1937)年に東京社から刊行された「小学科学絵本」全12巻は、日本で最初の科学絵本シリーズといわれています。テーマはほぼ三つのジャンルに分かれていて、理学博士の箕作新六が「石炭」、「鉄鋼」など地下資源ジャンル、農学博士の鈴木文助が「砂糖」、「米」など食物ジャンル、工学博士の辻二郎が「飛行機」、「汽車」など乗り物ジャンルの編者になっています。また画家には時代の最先端で活躍する村山知義や夏川八郎(柳瀬正夢)、山下謙一などを起用して、子どもたちにとって身近で基本的なテーマを、科学的・文化的な視点でわかりやすく解説しようとした画期的なノンフィクションシリーズでした。

23ページには朗読はありません

<編者と画家>

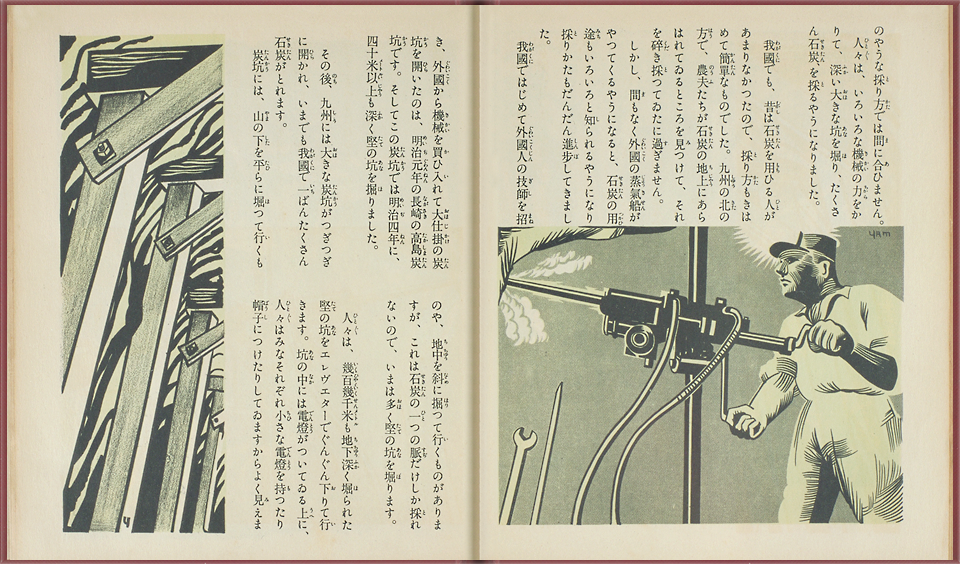

『石炭』の編者・箕作新六は東大工学部化学科卒業。東北大学教授の後、化学工業会社の所長や顧問などを歴任。理化学関係の多くの著書を残しています。画家の山下謙一はこのシリーズで『石油』、『汽船』、『家』の巻も担当。画家としての活躍のほかに、映画のポスターやブックデザインなどでも優れた業績を残しました。見返しや港の場面などを見ると、20世紀の初めにソビエト(現ロシア)で刊行された「モダニズム絵本」との共通性が感じられます。

24ページには朗読はありません

<作品の意義>

この『石炭』を含む「小学化学絵本」が、アメリカのピーターシャムの絵本シリーズの影響を受けていたことは、早くから指摘されていました。しかし私たちがこの絵本を見て真っ先に思うのは、昭和12(1937)年というシリーズが刊行された時代のことです。前年の二・二六事件やこの年の盧溝橋事件など、日本は日中戦争から太平洋戦争へ、ますます泥沼の方向へと進んでいました。そんな中で、「石炭」という重要な地下資源がテーマであるにもかかわらず、エネルギー増産などというスローガンに傾くことなく、資源の基本的な知識を、科学的・文化的な方向から、子どもたちにしっかり伝えようとしていたのです。この作品の意義は、まずそのことにあったのではないでしょうか。