- トップ

- > 第1章 子どもの文学のはじまり

第1章 子どもの文学のはじまり

1 絵本と絵雑誌

明治の初期、中期には、木版刷りの、いわゆる「赤本」や、欧文の「ちりめん本」が刊行されていました。1904(明治37)年には大阪で『お伽絵解こども』が創刊され、1906(明治39)年には、博文館が『幼年画報』を創刊して、より芸術的で教育的な絵雑誌の刊行がはじまります。1911(明治44)年から15(大正4)年にかけて刊行された『日本一ノ画噺』全35冊は、すぐれたデザインの小型本で、絵本の新しい試みでした。

明治期の児童出版で絵を描いた画家たちは、日本画に学んだ人たちが中心でしたが、大正期になると、西洋画を勉強した童画家たちが、『赤い鳥』をはじめとする児童雑誌で仕事をします。1922(大正11)年に東京社から創刊された絵雑誌『コドモノクニ』は、編集長は和田古江、絵画主任は岡本帰一で、本田庄太郎、武井武雄、清水良雄、初山滋、川上四郎ら多くの画家たちが絵を描きました。『コドモノクニ』には、童話、童謡、曲譜、振付舞踊など、さまざまな内容が盛り込まれ、戦前・戦中の児童文化の中軸を形成していきます。

芸術的な『コドモノクニ』に対して、より教育的な色合いの強い『子供之友』(1914年創刊)や、観察絵本(科学絵本)を名のる『キンダーブック』(1927年創刊)などの絵雑誌をあげることができます。

1936(昭和11)年には、『講談社の絵本』の刊行がはじまります。中には戦争にかかわる美談も数多くふくまれますが、それだけではなく、「子供が良くなる講談社の絵本」として、さまざまな内容を色彩豊かに子どもたちに届けました。

2 少年雑誌と御伽噺

日本で最初の少年雑誌『少年園』が創刊されたのは、1888(明治21)年のことです。主筆の山県悌三郎は、創刊の辞で「予輩は一に今の少年諸君、中小学の生徒諸子に向て大いに望みを嘱するものなり」と述べています。「譚園」という読物の欄には、森鴎外、坪内逍遥、幸田露伴、落合直文らも執筆しました。

つづいて、『小国民』や『少年世界』、『日本少年』、『幼年の友』などの雑誌も創刊されます。『少年世界』は、巌谷小波が主筆をつとめ、毎号、御伽噺を掲載して人気を集め、明治期を代表する雑誌になります。

小波の『こがね丸』(1891年)は、子どものための創作児童文学としては最も早いものでしたが、小波の児童文学者としての近代性を疑う論者もいます。『こがね丸』は、犬を主人公とする仇討ち物で、勧善懲悪の思想にささえられていましたし、言文一致体ではなく、文語体で書かれていたことも発表当初から批判があったのです。小川未明の第一童話集『赤い船』(1910年)に近代児童文学の起点を見る意見もあります。

巌谷小波の世界が説話的だったのに対し、未明がつくり出したのは、詩的で象徴的なことばでつづられたメルヘンの世界でした。小波を中心とする明治の児童文学は「御伽噺」と呼ばれましたが、大正期になると、子どもの文学は「童話」の時代になっていきます。

3 「声」の時代、「声」のわかれ

『こがね丸』の「凡例」(まえがき)には、こうも書かれていました。―「ひたすら少年の読みやすからんを願うてわざと例の言文一致も廃しつ。時に五七の句調など用いて、趣向も文章も天晴れ時代ぶりたれど、これかえって少年には、誦しやすく解しやすからんか。」『こがね丸』が文語体で書かれたのは、声に出して読むためだったのです。

『こがね丸』によって出発した日本の子どもの文学は、それを読む声とむすびついていました。この、いわば「声」の時代は、現代児童文学が成立する1960年前後までつづきます。現代児童文学は、子どもたちに読んであげる「声」とはわかれていきます。

佐藤暁(のち、さとると表記)の『だれも知らない小さな国』など、現代児童文学は、読者層の中心を幼年から十代前半の子どもたちへと引き上げ、読んであげるものではなく、子どもが自分で黙読する書きことばとして緻密化していきます。そして、それによって、児童文学は、さまざまな主題を深めていくことになったのです。1970年代後半以降は、性や死、家庭崩壊など、子どもの文学のタブーとされていた問題も、人間の本質にかかわるものとして、あえて書くようになりました。

さて、以下、「こがね丸」から20世紀末までの日本の子どもの文学の流れを見ていきましょう。

1-1赤本 花咲ぢゞい

竹内栄久 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔1〕)

当館請求記号 KC511-20(初版 特60-492)

1880(明治13)年に宮田幸助により出版された初版の複製。木版多色刷りの豆本。

1-2Momotaro, ou, le Premier-ne de la Peche

Rendu en francais par J. Dautremer

Kobunsha 1886(明治19)

(Contes du vieux Japon ; no. 1)

当館請求記号 C-31

和紙を和綴じにした平紙本。「桃太郎」のフランス語版。訳者のドートルメルはフランスの領事館の翻訳官として来日した経歴を持つ。

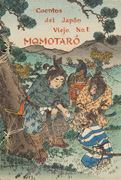

1-3Momotaro

[エスパダ 訳]

T. Hasegawa 1914(大正3)

(Cuentos del Japon viejo; no. 1)

当館請求記号 KH22-A77

木版多色印刷をした和紙に、ちりめん加工によって細かいしわを作り、糸で綴じたちりめん本。「桃太郎」のスペイン語版。

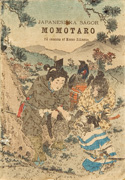

1-4Momotaro

pa svenska af Konni Zilliacus

T.Hasegawa's Tryckeri [18--]

(Japanesiska sagor)

当館請求記号 Y18-B527

木版多色印刷をした和紙に、ちりめん加工によって細かいしわを作り、糸で綴じたちりめん本。「桃太郎」のスウェーデン語版。

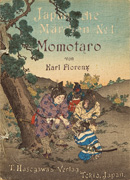

1-5Momotaro, oder, der Pfirschling

ubers. von K. Florenz

T. Hasegawa 1931(昭和6)

(Japanische Marchen)

当館請求記号 Da-111

木版多色印刷をした和紙に、ちりめん加工によって細かいしわを作り、糸で綴じたちりめん本。「桃太郎」のドイツ語版。

1-6少年園

少年園 [1888]-1895(明治21-28)

当館請求記号 Z32-B233

明治の先駆的な児童雑誌。12、3歳から18歳までを対象とし、記事や読み物、読者投稿欄に人気があった。画像は2巻13号。

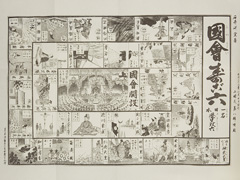

1-7小国民 復刻版

不二出版 1998-1999(平成10-11)

当館請求記号 Z32-B417

1889-1895(明治22-28)年にかけて刊行された総合的な内容の月刊児童雑誌。画像は8号(研堂すごろく)。

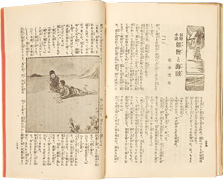

1-8少年文学 第1編 こがね丸

巌谷漣 〔著〕

博文館 1891(明治24)

当館請求記号 特47-601

日本で最初の児童文学といわれる作品。博文館の「少年文学」叢書の第1編。作者の巌谷漣は、巌谷小波の別号。

1-9鬼桃太郎

尾崎紅葉 著 大橋新太郎 編輯

博文館 1891(明治24)

(幼年文学 ; 第1號)

当館請求記号 Y8-N05-H1117

日本の昔話「桃太郎」のその後を描いた作品。博文館「少年文学」叢書の姉妹編「幼年文学」叢書の第1編。

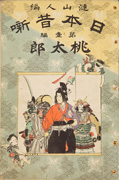

1-10日本昔噺 第1編 桃太郎

巌谷小波 述 東屋西丸 記

博文館 1896(明治29)

当館請求記号 特47-673

博文館の「日本昔噺」シリーズ第1編。初版1894(明治27)年で、展示資料は第六版。表紙に記述されている漣山人は巌谷小波の別号。

1-11少年世界

博文館 1895-1933(明治28-昭和8)

当館請求記号 Z32-B239

半月刊で創刊となり、1900(明治33)年から月刊となった児童雑誌。1917(大正6)年7月までは巌谷小波が主筆を務めた。画像は1巻1号。

1-12海底軍艦 : 海島冒険奇譚

押川春浪 著

ほるぷ出版 1971(昭和46)

(日本児童文学館 : 名著複刻 4)

当館請求記号 KH6-23

1900(明治33)年11月に文武堂から出版された初版の復刻版。日清戦争後とあって、当時の青少年に愛読された。

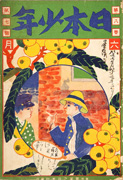

1-14日本少年

実業之日本社 [編]

実業之日本社 [1906]-[1938](明治39-昭和13)

当館請求記号 Z32-B246

小学生や中学生、労働する少年を読者対象とし、明治から昭和にかけての代表的な少年向け雑誌となった。画像は8巻7号。

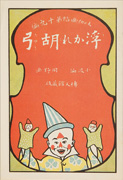

1-15お伽画帖 浮かれ胡弓

巌谷小波 文 岡野栄 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔3〕)

当館請求記号 KC511-20

原話はノルウェーの昔話「ちびのフリックとヴァイオリン」。1908(明治41)年に博文館により出版された初版の複製。

1-16日本一ノ画噺

巌谷小波 文 杉浦非水, 岡野栄, 小林鍾吉 画

ほるぷ出版 1978 (昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔4〕)

当館請求記号 KC511-20(初版 特64-813)

1911~1915(明治44~大正4)年に中西屋書店から出版された初版全35冊の複製。近代日本を代表する洋画家が絵を描いている。

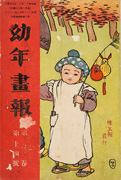

1-17幼年の友

實業之日本社 [190-]-[19--]

当館請求記号 Z32-B272

月刊絵雑誌。幼稚園から小学校低学年までを対象とした。関東大震災後は小学校用課外読本とされた。画像は3巻10号。

1-18赤い船 : おとぎはなし集

小川未明 作 渡辺ヨヘイ 画

ほるぷ出版 1971(昭和46)

(日本児童文学館 : 名著複刻 5)

当館請求記号 KH6-23(初版 特13-710)

小川未明が最初に書いたおとぎばなし集。日本児童文学史に大きな影響を与えた。1910(明治43)年の初版(京文堂)の復刻版。

1-19大石内蔵助東下り : 武士道精華

雪花山人 著

立川文明堂 1912(明治45)

(立川文庫;第26編)

当館請求記号 特266-460

大正時代の代表的な読み物シリーズ「立川文庫」全200編のうちの第26編。ポケット版の講談本。

1-20冒険小説 雛僧と海賊

有本芳水 [著]

『日本少年』5巻6号

実業之日本社 1910(明治43)

当館請求記号 Z32-B246

後に少年詩の第一人者となる有本芳水は、『日本少年』に詩だけでなく、少年小説や冒険小説も執筆した。1912(大正元)年に同誌主筆となる。

1-21子供之友

婦人之友社 [1914]-1943(大正3-昭和18)

当館請求記号 Z32-B156

月刊絵雑誌。子どもに生活を考えさせる内容が特徴的で、絵画主任は竹久夢二が務めた。画像は1巻6号。

1-23八つの夜

与謝野晶子 著

ほるぷ出版 1974(昭和49)

(日本児童文学館 : 名著複刻 第2集 8)

当館請求記号 KH6-23(初版 340-21-(4))

愛子叢書 第4編、実業之日本社1914(大正3)年刊の複製。八夜にわたって少女の成長する姿を描いた中編小説。

1-24少女の友

實業之日本社 [1908]-[1955](明治41‐昭和30)

当館請求記号 Z32-412

雑誌『日本少年』の姉妹雑誌として、小学校高学年から女子学生までを対象とし、少女に愛読された。画像は1巻5号。

1-26少女画報

新泉社(20年6号までの出版者 : 東京社) [1912]-[1942](大正1-昭和17)

当館請求記号 Z32-551

月刊少女雑誌。雑誌『婦人画報』の姉妹誌として創刊。1942(昭和17)年3月、雑誌「少女の友」に統合されて終刊。画像は5年7号。

1-27-1お伽草紙 動物の巻

巌谷小波 文 竹久夢二 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔8〕)

当館請求記号 KC511-20

1918(大正7)年にお伽研究会により出版された初版の復刻版。竹久夢二によるモダンなイラストが施されている。

1-27-2お伽草紙 ポンチの巻

巌谷小波 文 川端龍子 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔8〕)

当館請求記号 KC511-20

1918(大正7)年にお伽研究会により出版された初版の復刻版。幕末から明治にかけて流行したポンチ絵風のイラスト。

1-28花物語 1

吉屋信子 著

洛陽堂 1920(大正9)

当館請求記号 児乙部20-Y-2

花の名を表題とした短編20編を収録する。『少女画報』の1916年7月号から連載され、全52話が発表された。

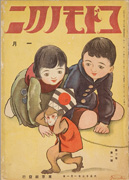

1-29コドモノクニ

東京社 [1922]-[1944](大正11-昭和19)

当館請求記号 Z32-B158

月刊絵雑誌。幼児や小学校低学年の児童までを対象とした、戦前の代表的な芸術的絵雑誌。画像は3巻1号。

1-30コドモアサヒ

朝日新聞社 1923-[1942](大正12-昭和17)

当館請求記号 Z32-B163

月刊絵雑誌。雑誌『週刊朝日』のコドモページの実績により生み出されたとされている。画像は1巻1号。

1-31どんたく絵本 1~3

竹久夢二 編

[ほるぷ出版] [1985](昭和60)

(初版本復刻竹久夢二全集)

当館請求記号 Y17-N09-J16~J18

当時珍しい横綴じの木版画の機械印刷による絵本。1,2は1923(大正12)年に金子書店から、3は1924(大正13)年に文興院から出版された初版の復刻版。画像は1。

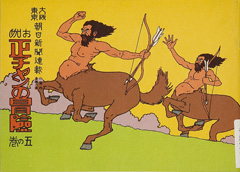

1-32正チャンの冒険 5~6

織田小星 文 東風人 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔12〕)

当館請求記号 KC511-20

合計7冊出版された単行本の第5~6巻。カラー大型絵本で、子どもに親しまれた。1925(大正14)年朝日新聞社刊行の複製。画像は5。初出時タイトルは『お伽正チャンの冒険』。

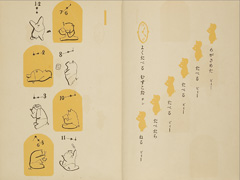

1-33キンダーブック

日本玩具研究會 編

フレーベル館(14輯9~12編の出版社:日本保育館) [1927]-1942(昭和2-17)

当館請求記号 Z32-B155

幼稚園令の保育項目「観察」に対応し、科学的、教育的な視点で編集されたことが特徴。創刊時には幼稚園への直接販売方式がとられた。画像は3輯10編。

1-34コドモエホンブンコ 一寸法師

初山滋 文画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔11〕)

当館請求記号 KC511-20

誠文堂1928(昭和3)年刊の複製。「コドモエホンブンコ」は、当時第一線の童画家により描かれた叢書。

1-35ミエバウノヒヨッコ : スペインノオハナシ

大木篤夫 著 吉見享二 絵

采文閣 1931(昭和6)

(絵噺世界幼年叢書 ; 3)

当館請求記号 児乙部31-O-5

「絵噺世界幼年叢書」は、教訓を含んだ民話が平易な文章で書かれ、絵が良く合った優れた絵本シリーズ。

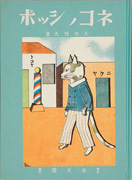

1-36絵噺世界幼年叢書 ネコノシッポ

大木惇夫 文 村山知義 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔16〕)

当館請求記号 KC511-20

采文閣1932(昭和7)年刊の複製。惇夫の筆名は初め篤夫。ポルトガルのお話で、叢書の作者が唯一原典から筋を変更した作品。

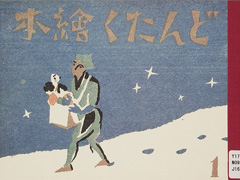

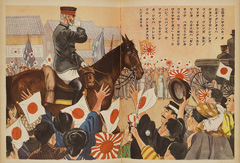

1-37乃木大将

〔伊藤幾久造〕〔絵〕 〔池田宣政〕〔文〕

大日本雄辯會講談社 1936(昭和11)

(講談社の繪本 ; 1)

当館請求記号 Y3-N03-H138

「講談社の絵本」は、読む雑誌から見る雑誌へと目指し、著名な画家を動員して極彩色の豪華な単行本として発刊された。

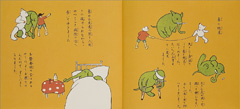

1-38たべるトンちゃん

初山滋 作

金蘭社 1937(昭和12)

当館請求記号 Y17-N01-889

軽快な口調で詩的な文章かつ愉快な展開を絵で表している。画家の遊び心と皮肉な視点が混ざった絵物語。

1-39コドモノヒカリ

子供研究社(5巻7号からの出版社:帝國教育會出版部) [1937]-[1944](昭和12-19)

当館請求記号 Z32-B166

月刊保育絵本。創刊の子供研究社が経営難で引き継がれ、与田凖一編集長で幼稚園直販となる。出版社整備政策により他誌と統合されて『日本ノコドモ』に改題。画像は1巻3号。

1-40ヒバリハソラニ

吉田一穗 著 初山滋 絵

帝國教育會出版部 1941(昭和16)

(新日本幼年文庫)

当館請求記号 Y8-N03-H693

「新日本幼年文庫」は、与田凖一らにより戦時下に企画された絵本シリーズ。子どもの興味を大事にしつつ、生活指導等を目的とした。

1-41川の家のともだち

塚原健二郎 文 中尾彰 画

中央出版協會 1944(昭和19)

(少國民繪文庫)

当館請求記号 Y8-N04-H316

「少国民絵文庫」は、巽聖歌が企画編集した幼少児向け絵物語。玩具のように扱われず、本としての尊厳が持たれるようにと意図された。

1-42新日本幼年文庫 プークマウークマ

佐藤義美 文 脇田和 画

ほるぷ出版 1978(昭和53)

(複刻絵本絵ばなし集 〔20〕)

当館請求記号 KC511-20

帝国教育会1942(昭和17)年刊の複製。現在にも通用するような子どもの心性を描いた絵本。

巌谷小波の仕事戻る

巌谷小波の仕事戻る

巌谷小波(1870~1933年)は、はじめは、尾崎紅葉らの文学グループ「硯友社」のメンバーの小説家でした。『妹背貝』などが小説の代表作で、多くは言文一致体で少年少女の淡い恋を描いていたのです。

その後、『こがね丸』の好評により、明治の子どもの文学を代表する作家になり、博文館の雑誌『少年世界』の主筆としても活躍します。

音読に似合う文語体で『こがね丸』を書いた小波は、たくさんの子どもたちの前で語る、口演童話の創始者にもなりました。口演童話は、久留島武彦や安倍季雄らにうけつがれ、独自の発展をとげることになります。

少女雑誌と少女小説戻る

少女雑誌と少女小説戻る

20世紀のはじめ(明治30年代後半~40年代前半)には、『少女界』、『少女世界』、『少女の友』など、「少女」ということばをふくむタイトルの雑誌が刊行されます。1899(明治32)年に高等女学校令が制定され、女子教育が普及しはじめて、少女雑誌の読者層が誕生したと考えられます。

少女雑誌には、少女を主人公とする少女読者のための少女小説が書かれるようになります。少女小説の書き手としては吉屋信子らが、挿絵画家としては中原淳一らが活躍します。

竹久夢二と童画戻る

竹久夢二と童画戻る

巌谷小波著『御伽草紙』動物の巻の絵を描き、『どんたく絵本』を刊行した竹久夢二(1883~1934年)は、美人画で知られる画家ですが、素朴で郷愁を感じさせる絵で児童出版でも活躍しました。(童謡や童話も書いています。)

夢二は、新聞や雑誌のコマ絵と呼ばれるカットから仕事をはじめたのですが、同じ時期にコマ絵を描いていた渡辺与平(1889~1912年)は、小川未明の第一童話集『赤い船』の挿絵を担当しています。夢二や与平は、初期の童画家たちだといえます。